NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。

ショートアニメを制作して、SNSや広告で発信する最大の魅力は、視聴者に「面白そう」だと瞬間的に感じてもらい、手を止めて視聴してもらいやすいことではないでしょうか。

「TikTokのトレンド動画」や「YouTubeショートの面白いコンテンツ」を見ているとき、ユーザーは自発的に動画を再生します。つまり「見ることを強制されている」わけではないということです。

このような状況においては、一般的な広告とは違い「エンタメ」として楽しめるショートアニメは、最後まで視聴されやすく記憶にも残りやすいのではないか?と考える人がいるのも当然の流れでしょう。

しかし、「どうやって制作するのか?」と考えた瞬間、多くの人が立ち止まってしまいます。

「どんなストーリーにすればいいのか?」

「アニメーションなんて作ったことがないけど、自分でもできるのか?」

「プロに依頼すると費用がかかりすぎるのでは?」

そういった不安が頭をよぎるのも無理はありません。実際、ショートアニメは短いからこそ「一瞬で視聴者を引き込む構成」や「飽きさせないテンポの良さ」が求められるため、ただ作れば良いわけではないのです。映像と音楽、キャラクターの動き、セリフの有無...考えるべきことは山ほどあります。

そして最も大きな悩みは「本当に効果があるのか?」という疑問でしょう。時間やコストをかけたのに、再生回数が伸びず誰の記憶にも残らなかったら...

そこで今回は、ショートアニメ制作に関する企画から構成の考え方、外注へ依頼する際のコツや事例などをフェーズごとに解説します。

ショートアニメの具体的な作り方は「TikTokのショートアニメ動画はどうやって作るべき?種類から収入源まで解説」もチェックしてみてください。

| <記事のポイント> ・ショートアニメ制作の企画方法について分かる ・ショートアニメ制作のクリエイティブ(内容)について分かる ・ショートアニメ制作の外注方法について分かる ・ショートアニメ制作の具体的な事例について分かる ・ショートアニメ制作の著作権リスクについて分かる |

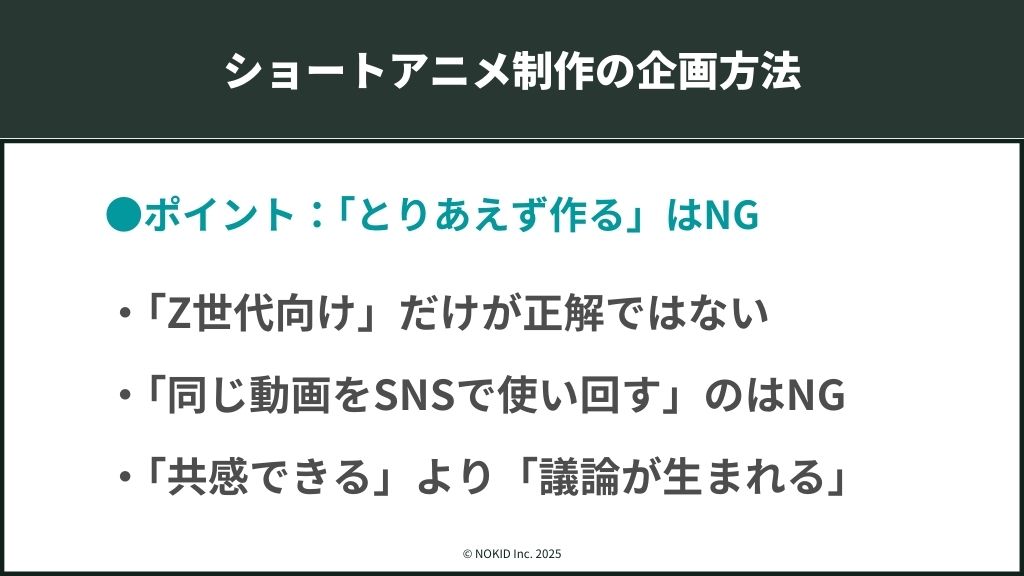

TikTokやYouTubeショートの急成長により、ショートアニメは個人クリエイターの発信手段や企業のプロモーションツールとして注目を集めています。しかし、「とりあえず作ってみる」ではバズることはありません。

視聴者はスクロールを止めるか、スルーするかをたった1秒未満で判断しています。つまり、ショートアニメで成功するためには視聴者の行動をデザインする戦略が必要です。

多くのクリエイターは「面白いものを作りたい」と言いますが、視聴者の視点に立たずに制作すると、動画がスルーされる可能性が高くなります。

例えば、以下のように視聴シナリオを想定すると、より視聴者に刺さるコンテンツが作れます。

| 視聴シーン | 最適なショートアニメの特徴 |

|---|---|

| 朝の通勤時間 | 短くてスカッとする内容(ユーモア・意外性) |

| 仕事の休憩中 | 気軽に笑える、リラックスできるテンポ |

| 寝る前の時間 | 続きが気になる、中毒性のあるストーリー |

現在、多くの企業やクリエイターがZ世代(10~20代)向けにアニメを作っていますが、本当にそこだけが狙い目でしょうか?

総務省の調査によれば、TikTokは10代が70%となっているものの、20〜30代の層も3人に1人以上は視聴しています。YouTubeに至っては、全年代で見ても90%近くになっており、もはや年代よりも印象に残るジャンル・コンセプト選びができるかにかかっています。

例えば、「子供が寝た後の息抜き」「仕事の合間のリフレッシュ」というニッチなコンセプトでショートアニメを投稿していくようなイメージです。

| ・子育て世代の親 → 共感できる「育児ネタ」 ・会社員の隠れオタク層 → 息抜きできる「サブカル系アニメ」 ・高齢者のエンタメ層 → ノスタルジックな「昔話風アニメ」 |

ブルーオーシャンを狙うなら、「未開拓の視聴者層」にアプローチすることを意識しましょう。

関連記事:TikTok・YouTubeで「バズる」「伸びやすい」人気ジャンルは?目的別の選び方まで紹介

参考:令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査 - 総務省

多くのクリエイターは、同じショートアニメを複数のプラットフォームに投稿しますが、それぞれのプラットフォームには異なる文化があり、視聴者の期待する動画の特性も違います。

| プラットフォーム | 最適なショートアニメの特徴 |

|---|---|

| YouTubeショート | 完結型ストーリー、検索されやすい内容 |

| TikTok | 参加型・コメント欄で議論が生まれる内容 |

| 共感・シェアされやすいビジュアル重視 |

「動画をただ作る」のではなく、プラットフォームごとに調整して「視聴者の行動を生み出す」ようにアイデアを考えましょう。

関連記事:動画を活用するならYouTubeとTikTokどちらがいい?PR企画会社が解説

多くの人は「いいね!」や「シェア」がバズる条件だと考えています。ですが、前述の通り「対立を生む=何度も見返して深く考えさせられる」という意味で、「リピート再生」されるショートアニメであることも大切です。

他にも、以下のようなアイデアも良いでしょう。

| ・「音楽やセリフのリズムがクセになる」 ・「最初と最後がつながっていて無限ループできる」 ・「ネタが細かすぎて何度も見たくなる」 |

| ・ターゲットの視聴シーンを設計する ・プラットフォームごとに動画の演出を最適化する ・リピート再生される構成やテーマで作る |

ショートアニメで成功するためには、単に面白いものを作るのではなく、視聴者の行動を意識的に生み出すことも意識してみましょう。これらを踏まえて、ショートアニメを「スルーされないコンテンツ」に進化させましょう。

関連記事:【TikTokアニメ】”バズる”アニメーションの特徴とは?大人気アカウントを一挙ご紹介!

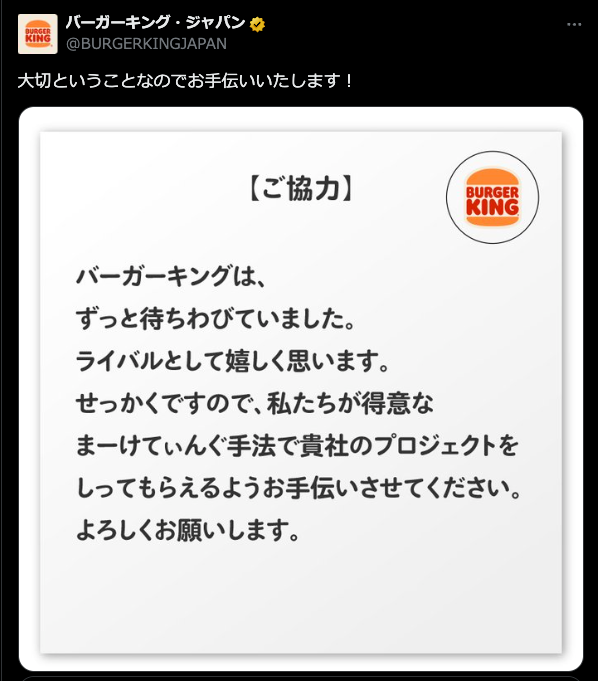

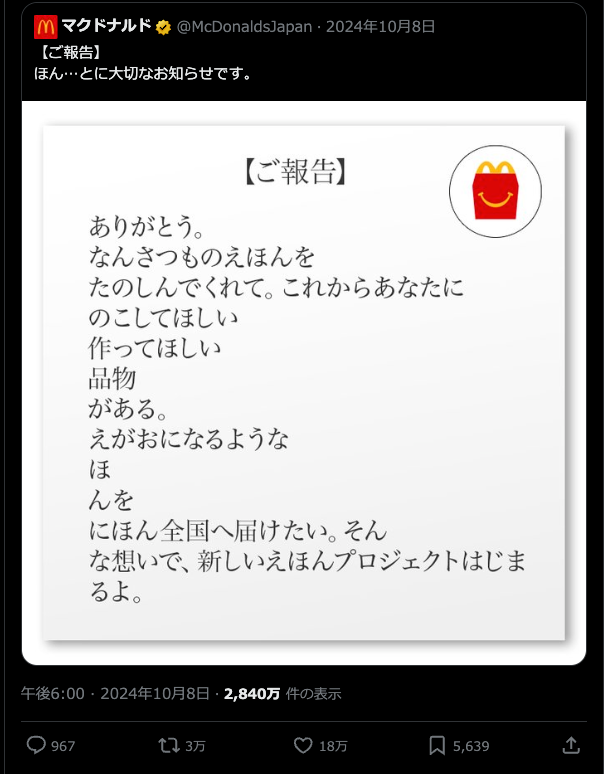

よく言われる「共感できるアニメが成功する」という常識は、じつは間違いかもしれません。

筆者が考えるのは、着実にファンを増やしていく安定的な運用には「共感」が大切ですが、短期間にバズるのは「意見が分かれる投稿」だからです。

具体例として、バーガーキングがマクドナルドに対して発信することで、派閥のようにする方法は議論を起こしやすい参考例です。

さらに、下図の通り「SNSの利用目的」の多くは、コミュニケーションや情報収集のため、議論というコミュニケーションをすることはユーザーとマッチしているのではないでしょうか。

・カップルの別れ話 →「彼氏が悪い?彼女が悪い?」で議論が発生

・ペットのしつけ →「厳しくするべき?甘やかすべき?」で意見が対立

極端に言ってしまえば「コメント欄を“戦場”に変えればバズる」ということです。ただし、あまりに配慮の欠けた内容ではなく、どちらの意見なのか問いかけて交流するイメージで考えましょう。

関連記事:TikTokでフォロワーを増やすアカウント作りのコツとは?個人・企業別の参考例を紹介

ショートアニメは、単なる「短いアニメーション」ではなく、視聴者の注意を一瞬で引きつけ、最後まで見てもらい、何度もリピートされる映像体験を生み出す必要があります。

また、近年注目されている「WEBREENアニメ」は、従来の縦型ショートアニメとは何が違うのでしょうか?ここからは、ショートアニメ制作のクリエイティブについて、実践的な視点から解説していきます。

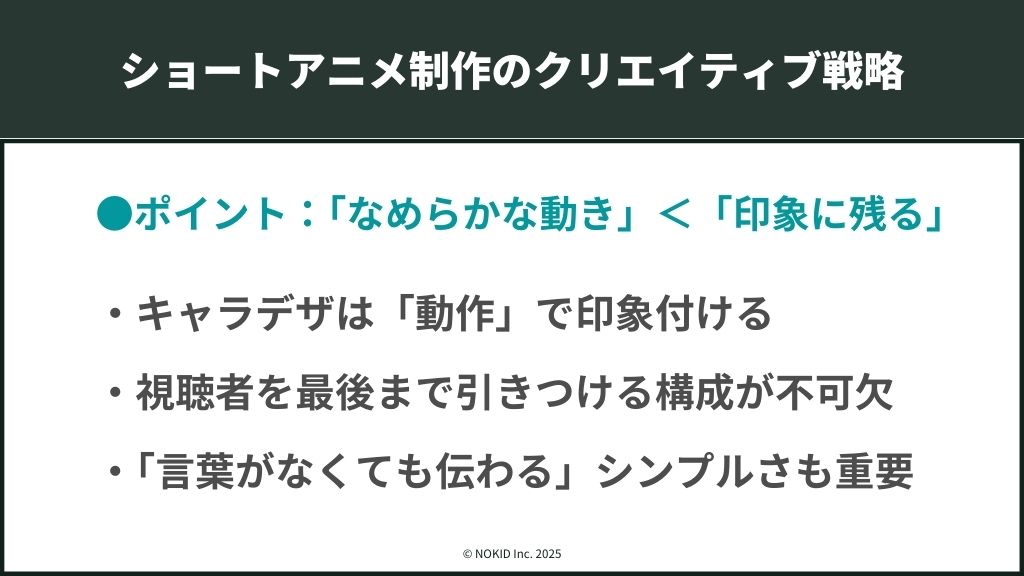

映画やTVアニメでは、キャラクターの動きをなめらかにすることが重要視されます。しかし、ショートアニメでは「視聴者の記憶に残る演出」の方が遥かに大切です。

リアルなアニメーションを作るよりも、視聴者が「これは面白い!」と感じる構図やカット割り、色彩やテンポがポイントになるということです。

例えば、国内のリミテッドアニメは、静止画と動きを組み合わせることで緩急をつけ、視聴者の目を引く演出を行っています。「全部動かす」のではなく「必要な部分だけを動かす」ことで、ショートアニメでも効果的にストーリーを伝えられるのです。

リミテッドアニメとは、アニメーションの枚数を抑えた手法ですが、単なるコスト削減ではなく「視聴者の想像力を刺激する演出」としても機能しています。

| ・必要最小限の動きでキャラクターの感情を伝える 例:「ジョジョの奇妙な冒険」のように、擬音や独特なカット割りを駆使し、臨場感を生む ・動かさないことで、視聴者に「何かが起こる」期待感を持たせる 例:「新世紀エヴァンゲリオン」のように、無音+静止画が逆に緊張感を高める |

リミテッドアニメは、視聴者に「脳内で補完させる余白」を与えることで印象に残りやすくなるのです。これをショートアニメでも活用して、すべてを見せるよりも「視聴者の想像力を刺激する」演出をしてみましょう。

モーショングラフィックスとは、文字や図形、アイコンなどを動かして視覚的に情報を伝える手法です。ショートアニメでは、ストーリーをシンプルにしつつ視聴者の目を引くために、この技法を活用すると効果的です。

| 1.抽象的なコンセプトを伝えるとき 例:AppleのCMのように、カラフルな幾何学模様がリズミカルに動くことで、ブランドの洗練された印象を強調する 2.視聴者の目を飽きさせず、テンポを強調したいとき 例:TikTokのトレンド動画でよく見られるような、テキストを動かしたアニメーションを多用し、視聴者を引き込む 3.ナレーションやセリフなしでもストーリーを伝えたいとき 例:米国のアニメ作品のように、シンプルなキャラとオーバーな動きを組み合わせて見た目だけで意味を伝える |

ショートアニメでは、モーショングラフィックスの要素を適度に取り入れることで、「情報をスムーズに伝えつつ、没入感を損なわない映像」を作ることができます。

最近話題になっている「WEBREENアニメ」は、縦型ショートアニメの進化形とも言えますが、単なる「縦型フォーマットのアニメ」ではありません。

| ・短尺(5~30秒)で、視聴者の注意を瞬時に引きつける ・TikTok、Instagramリール、YouTubeショートなどに最適化されている ・キャラクターのアップやダイナミックなテキスト演出を多用する ・ループ再生を前提としたストーリー構成 |

| ・「ウェブに最適化された視聴体験」を重視(縦型に限らず、スマホスクロール型なども含む) ・短尺でもエンタメとして成立するストーリー性が求められる ・インタラクティブな要素を含める場合もある(視聴者が選択肢を選べるストーリー分岐など) ・プラットフォームごとに異なる視聴体験を想定して制作(TikTokとYouTubeでは演出を変えるなど) |

つまり、WEBREENアニメは単なる「縦型アニメ」ではなく、視聴者の行動をベースに設計された「視聴体験そのもの」と言えます。

今後のショートアニメは、単なる「縦型の短いアニメ」ではなく「視聴者の没入感(視聴体験)を最大化するための技法」を駆使した映像体験が一般化していくでしょう。

ショートアニメは、動かすことが目的ではなく、「いかに短時間で没入させるか」がカギとなります。視聴者の記憶に残る映像を作るために、これらの技法を活用し、新しい視聴体験を生み出していきましょう。

関連記事:縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介

「3Dの方がリアルで良い」と思いがちですが、国内のアニメ作品を見慣れている視聴者は3DCGのアニメは違和感を感じるケースをよく耳にします。

実際に、株式会社アクロスソリューションズが公開した調査では、およそ2人に1人が3DCGアニメに違和感を感じていると回答しています。

つまり、ショートアニメでも同様に、“リアルすぎる映像”は視聴者が引いてしまうことがあるため、滑らかさだけでなく視聴者が違和感を感じないことも考慮しましょう。

こうした場合におすすめなのは、「3Dアニメ」×「2Dのエッセンス」を取り入れることです。具体的には、3Dアニメでも「フレーム落とし」「線画風のテクスチャ」を入れると、視聴者の違和感を減らせるでしょう。

参考:【2409人に調査】3人に1人は日本の3DCGに違和感を感じている!?〜日本の3DCGアニメについてのアンケート〜 - PR Times

キャラクターは、デザインも大切ですがショートアニメにおいては行動パターンなどの動きが大切です。

| △「魅力的なキャラを作るには、細かいデザインが必要」 ◯「視聴者が覚えるのは、キャラを象徴する動き」 |

例えば、「ドラえもんがポケットを探る動作」「サザエさんのジャンケンポーズ」などは、キャラの名前を知らなくても、動きだけで認識できるのではないでしょうか。つまり、印象に残るためには動きに工夫することが不可欠なのです。

| 1.「特定のポーズ=そのキャラ」となるように、アイコン的な動きを持たせる 例:「しんちゃんの照れ笑い」「ピカチュウの10万ボルト」 2.クセのある動きは「このキャラといえばコレ!」と印象付ける 例:「空条承太郎のパンチ」「ルパンの走り方」 3.顔の特徴よりも「特定の表情の作り方」が印象に残る 例:「ピクサーキャラが片眉を上げる仕草」 |

通常のアニメでは「12~24フレーム」で動きを作りますが、ショートアニメでは最小3フレームだけで印象を強める手法が有効です。

| 例:驚きの表情・無表情→目を見開く→元の表情に戻る |

キャラクターの表情や動きが大きければ、言葉なしでも感情を明確に伝えることができます。「現実にあり得る状態を再現する」のではなく、「視聴者が一目で理解できる誇張」を意識しましょう。

具体的には、人間のリアルな動きではなく、デフォルメした動きを入れると良いでしょう。例えば、次のような工夫が考えられます。

例:怒りの表情

アニメ向き:怒った顔→顔が真っ赤になる→両手を上下に振る

実写向き:リアルな細かい表情の変化を描こうとする

| ・喜び → 両腕を大きく広げ、体全体で飛び跳ねる ・驚き → 目を大きく見開き、勢いよく後ずさる ・怒り → 顔を赤くし、拳を握りしめて体を震わせる ・悲しみ → 肩を落とし、うつむいて歩く |

ディズニーのクラシックアニメでは、キャラクターの動きが「大げさ」に描き、視聴者に一瞬で感情を理解させるテクニックが使われています。

こうした理由から、動きを大きくすることで、キャラの感情を明確に伝えられるのです。

関連記事:【初心者向け】魅力的なキャラクターデザインで大切な要素とは?企画手順も紹介

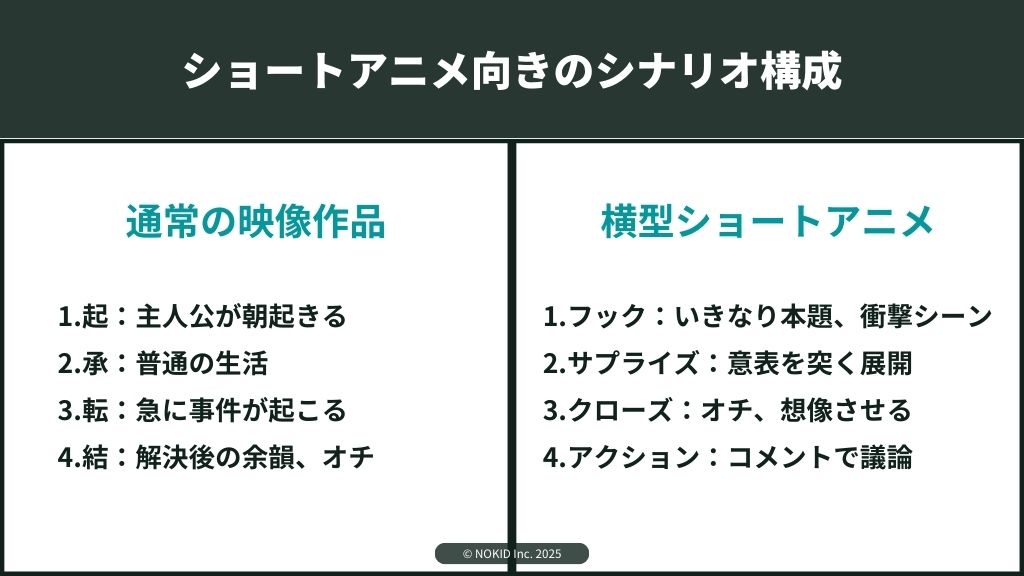

ストーリーのフレームワークとして「起承転結」が有名ですが、ショートアニメにおいてはスワイプの手を止めてもらうことが重要になるため、じっくりと前置きするのは避けることがセオリーです。

| △「ストーリーは起承転結でなければ話が伝わらない」 ◯「『承』と『転』のような見どころを最初にしないとスルーされやすい」 |

| 1.フック:「感情をえぐる強烈な一言」「いきなり本題」「衝撃シーン」 2.サプライズ:意表を突く展開で「え、どういうこと?!」と引き込む 3.クローズ:「オチ」で締めるorあえて続きが気になる設計 4.アクション:「コメントで議論」「フォローしたくなる流れ」を作る |

視聴者は、最初の2秒で離脱するかを判断します。つまり、「起承転結」構成では「起」の時点でスルーされるのです。

縦型ショートアニメで幅広いIPの認知拡大に取り組んできた当社が考える「4C(Catch、Change、Close、Comment)構成」は、ショート動画プラットフォームでの視聴者の行動を考慮した動画構成のフレームワークです。

| 4Cの要素 | 役割 | 具体例 |

|---|---|---|

| Catch(キャッチ) | 最初の2秒で注意を引く | 「え、これどうなるの?!」と気になるシーンで開始・強烈な一言や視覚的インパクト |

| Change(チェンジ) | 意外性・展開の変化 | 「そう来るか!」という逆転やどんでん返し・予想外のキャラ行動やギャップ演出 |

| Close(クローズ) | 明確なオチやメッセージ | 完結型のストーリー or 続きが気になる終わり方・「なるほど!」と納得する展開 |

| Comments(コメント誘発) | 視聴者が参加(コメント)したくなる設計 | 「あなたならどうする?」という問いかけ・賛否が分かれる内容で議論を生む |

1.Catch(視聴者を一瞬で掴む)

| 最初の1秒で「えっ?」と思わせる演出を入れる 「教室に入ると先生が巨大ロボットに変身していた」 |

2.Change(意外な展開で視聴者を引き込む)

| 予想を裏切るギャップやどんでん返しを入れる 「告白しようとした瞬間、相手が透明人間になった!」 |

3.Close(オチで視聴者を満足させる)

| スッキリor余韻を持たせる終わり方を設計 「透明人間になった彼女を抱きしめた瞬間、自分も透明になった!」 |

4.Comment(視聴者に反応させる仕掛け)

| 「この後どうなると思う?」と視聴者に考えさせる 「透明になった2人の前に、さらに謎の透明な存在が現れた…」 |

「トムとジェリー」を例に挙げると、ほぼセリフなしでもストーリーが成立しています。これは、キャラクターの対立構造や、シンプルな状況設定のおかげです。

| 1.対立構造を明確にする(例:主人公 vs. 敵キャラ) 2.動きだけでオチを作る(例:爆発 → 黒焦げになる → 落ち込む表情) 3.視聴者の想像を刺激する演出を入れる(例:扉を開ける前の緊張感を高める) |

このように、セリフがなくても、キャラの行動やカメラワークだけでストーリーは伝わります。ショートアニメのように短時間で伝える必要がある場合には、シンプルさにも意識を向けてみましょう。

| ・キャラは「造形」ではなく「動き」で覚えさせる ・「4C構成」で視聴者を止めて離脱させない ・「3D」は違和感のないようあえて2D感を出す ・「声なし」の方がグローバルで伸びる可能性大 ・配信先ごとに「編集方法を変える」ことが理想的 |

「どう作るか?」ではなく「どう視聴されるか?」を考えてショートアニメ制作を成功させましょう。

「アニメはセリフがないと伝わらない」。そう思っていませんか? しかし、セリフがなくても伝わるシンプルさも大切な考え方です。

むしろ、言葉を使わないショートアニメこそ、世界中の視聴者に届きやすく記憶に残りやすいのです。実際、トムとジェリーやミッキーマウスのようなクラシックなアニメは、セリフなしでもグローバルに愛されています。

| 1.キャラの動きだけで「感情」が伝わるか? 2.BGM・効果音を「言葉の代わり」に使えるか? 3.視覚だけでストーリーを理解できる構成か? |

私たちは普段、会話を通じてコミュニケーションを取っています。一見、話の中身が大切だと思われるかもしれませんが、じつは視覚情報は言語よりも直感的に理解されやすいという特性があります。

例えば、映画のワンシーンを見た瞬間に、「登場人物が悲しいのか、楽しいのか」を即座に理解できることが多いでしょう。これは、表情・動き・色彩・構図などの視覚要素が、感情を直接伝えているからです。

| 1.言語の壁を超えられる ・言葉を使わないため、どの国の視聴者も違和感なく楽しめる ・海外字幕や吹き替えの手間が不要になり、コスト削減にもつながる 2.視聴者の解釈を広げることができる ・言葉を使わないことで、視聴者が「自分なりの解釈」を楽しめる ・考察・議論が生まれやすく、SNSで拡散されやすい 3.感情移入しやすい ・言語がなくても、動きや音だけでキャラクターの気持ちが伝わる ・シンプルな演出の方が、視聴者がキャラクターに共感しやすい |

つまり、言葉を削ぎ落とすことで、むしろ視聴者の想像力を刺激し、没入感を高めることができるのです。

「音」は、映像に感情を加えるための役割があります。特に、ナレーションがないアニメでは、効果音やBGMが「視聴者の理解を助ける」ためにも不可欠です。

| ・足音の違いでキャラの性格を表現(軽快なステップ=陽気、重い足音=疲れた) ・物が落ちる音を誇張し、コミカルな印象を加える(アニメ特有の「ボヨン!」という音) ・驚きを強調する「ブーッ!」、緊張感を出す「シュワー」 |

| ・軽快なメロディで楽しい雰囲気を作る ・ピアノの低音で不安感や緊張感を演出 ・バイオリンのゆったりした旋律で感動的なシーンを演出 |

このように、音の選び方一つでアニメの印象がガラリと変わるため、しっかりと選ぶことをおすすめします。

| ・言語の壁を超えて、より広い層にリーチできる ・視聴者の想像力を刺激し、より記憶に残るコンテンツになる ・動きや音を活かすことで、言葉なしでもストーリーは伝わる |

言葉を削ぎ落とすことで、視聴者の感情によりダイレクトに訴えかけることができます。次にショートアニメを制作する際は、あえてナレーションやセリフを使わずに、「映像と音」だけでどこまで伝えられるか挑戦してみてください。

YouTubeとTikTokでは、差は少なくなっているとは言え、視聴者の行動パターンがまったく同じではありません。理想を言うなら、それぞれに最適化すべきです。

| ・オープニングは短く、すぐにストーリーへ ・字幕を入れる(無音でも視聴できるように) ・「シリーズ化」して登録者を増やす戦略が有効 |

| ・最初の1秒で「衝撃的な映像」or「変なセリフ」を入れる ・ループ再生されるような終わり方にする・視聴者に「コメントで意見を言わせる余地」を作る |

「どこで投稿するか」ではなく、「どこでどう見られるか」で作りを変えましょう。

| ・SNSごとの差は減ったものの、マッチする内容は一緒ではない ・YouTubeとTikTokで「編集方法を変える」 |

「どう作るか?」ではなく「どう見られるか?」を考えたアニメで反応を得やすくしましょう。

関連記事:動画を活用するならYouTubeとTikTokどちらがいい?PR企画会社が解説

ショートアニメは、単体での成功だけでなく、他のコンテンツと融合することでその影響力を飛躍的に高めることができます。特に、音楽とのコラボや、異なるジャンルのクリエイターとの共創によって、より広範な視聴者へリーチすることが可能になります。

なぜショートアニメと音楽は相性が良いのでしょうか?その理由は、視覚と聴覚の両方に働きかけることで、楽曲の世界観をより強く印象付けられるからです。

音楽は「音」のみで感情を揺さぶる力を持っていますが、アニメーションを加えることで、視聴者はより具体的なストーリーやイメージを持つことができます。これは、文字だけの小説が映像化されることで新しいファン層を獲得するのと同じ原理です。

| 1.ストーリー性が加わることで、楽曲のメッセージがより明確に伝わる 2.SNSで拡散しやすく、短尺でも強い印象を残せる 3.YouTube、TikTok、Instagramなど、多様なプラットフォームに適応できる |

最近のアニメMVの成功事例を見ると、単なるミュージックビデオではなく、楽曲を映像とともに「作品」として提示している点が共通しています。

| アーティスト | 戦略 | 効果 |

| YOASOBI | 小説を元にしたストーリーMV | 楽曲自体のブランド化に成功 |

| Aimer | 幻想的な映像と楽曲のシンクロ | 視聴者の感情に深く訴えかける |

| Eve | ポップ×ダークな世界観のMV | SNSでの拡散を促進 |

これらのアーティストは、単に楽曲を映像化するのではなく、ビジュアルとストーリーを一体化させることで、視聴者の記憶に残るMVを作り上げています。

関連記事:アニメMVで楽曲のファンを増やすには?最新マーケティング手法とMVの作り方を解説

どちらが拡散されやすいかは一概に言えません。ですが、参考までに筆者の見解をお伝えするなら、YouTubeでは長尺の動画が多くあり、さまざまな端末でも視聴されることから、ストーリー性のあるMVが好まれる印象です。

一方で、TikTokでは短尺の動画が基本となるため、ストーリーもシンプルになりがち=MVでは表現が困難かもしれません。そのため、ループ再生しやすいMVで考える方が、視聴時間が伸びて拡散されやすい印象です。

| 特徴 | ストーリー性の強いMV (YouTube向け) | ループ性の強いMV(TikTok向け) |

|---|---|---|

| 表現手法歌詞の内容を元にした映像 | 表現手法歌詞の内容を元にした映像、起承転結のある構成 | 一瞬で引き込む映像、無限ループする編集 |

| 視聴者の反応 | 長時間視聴、感情移入しやすい | 何度もリピート、シェアされやすい |

どちらを選ぶかは、プラットフォームの特性を理解し、ターゲットに合わせて設計することが重要です。

歌詞をそのまま映像化する手法は直感的に伝わりやすいですが、意外性のある抽象的な映像のほうが視聴者の想像力を刺激し、長期的にバズる傾向があります。

| 表現手法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 歌詞に忠実な映像 | ストーリーが分かりやすく、楽曲の意図を明確に伝えられる | 既視感が出やすく、意外性に欠ける |

| 抽象的な映像 | 視聴者の解釈の幅が広がり、SNSでの考察・議論を生みやすい | 楽曲の意図が伝わりにくい可能性がある |

抽象的な映像では、アート作品のようなテイストで表現するアートアニメーションとマッチします。一方で、歌詞を映像化するような映像はリリックビデオが挙げられます。

拡散力や話題性なのか、世界観を作り込みたいのか、といった戦略に応じて使い分けましょう。

関連記事:【新時代の作業用BGM】Lo-Fi Beats(ローファイ・ビーツ)とチルアウトミュージックとは?事例や成り立ちを解説

なぜショートアニメのコラボは効果的なのでしょうか?クリエイター同士のコラボは、単に「相手のフォロワーにリーチできる」というメリットだけでなく、お互いの作風や世界観を掛け合わせることで、新しいファン層を開拓できる点に強みがあります。

| 1.クリエイター同士が互いのファンにリーチできる 2.異なるジャンルの掛け算で新しい表現が生まれる 3.SNS時代において「共創コンテンツ」が話題になりやすい |

「フォロワー数が多い相手」とのコラボは話題になりやすいですが、本当に大事なのは世界観の一致です。

| コラボ相手の選び方 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| フォロワー数で選ぶ | 短期的な話題性は生まれやすい | ファン層が合わないと定着しない |

| 世界観で選ぶ | 長期的なブランド化が可能 | 話題化までに時間がかかる |

短期的な話題性よりも、「新しい文化」を作れる相手を選ぶと良いでしょう。

| ・コラボはフォロワー数より世界観の一致を優先する ・抽象的な表現を加えることで、拡散力が高まる ・事前に告知などで、公開前から話題を作る |

単なる映像制作ではなく、「アートとエンタメの交差点を作る」という視点を持つことで、ショートアニメはより大きな可能性を秘めたコンテンツになるでしょう。

関連記事:SNSで漫画・イラストインフルエンサーとコラボする際のおすすめは?依頼方法まで紹介

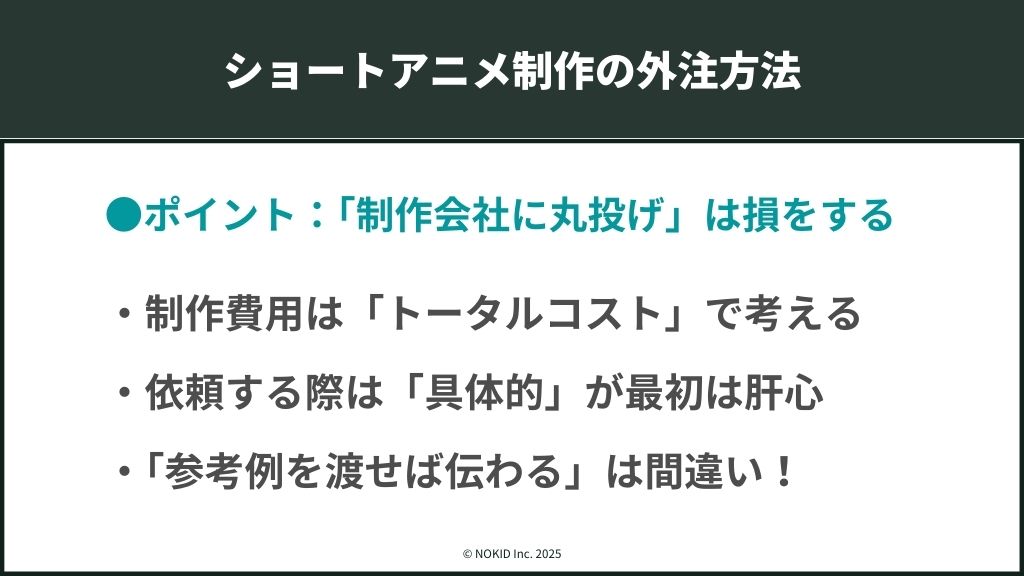

ショートアニメを外注しようと考えたとき、多くの人が「どこに依頼すればいいのか?」「予算はどのくらい必要なのか?」などで悩みます。

しかし、単に安い制作会社を探すだけでは、思ったようなクオリティの作品が仕上がらないことも少なくありません。

ショートアニメの制作費用は、使用する表現技法、尺(長さ)、クオリティ(フレームレート)などによって大きく異なります。大まかな目安としては以下の表にまとめています。

| 料金相場 | 10〜30万円 |

| 制作期間 | 1〜2週間 |

| 相性の良い活用方法 | TikTok、Twitter投稿 |

ショートアニメに使用する表現技法には、3DCGや2Dアニメーションなどがあります。

3DCGアニメーションは、モデリング、リギング、アニメーション、レンダリングなど、多くの工程が必要となるため、一般的に2Dアニメーションよりも高額になります。

※1分の3DCGアニメーションの制作費用は、数百万から数千万になることもあります。

一方で、2Dアニメーションは、3DCGを用いたアニメーションに比べれば制作費用が抑えられる傾向があります。しかし、作画枚数やアニメーターの技量によって費用は大きく変動します。1分の2Dアニメーションでも、制作費用が数十万から数百万になることもあります。

さまざまなテイストやシナリオのご提案含め、当社でもお見積り依頼を受け付けておりますので、ぜひご相談ください。

| ・作画が複雑なほど、制作に時間と手間がかかる(色をつける工程は大きな差はない) ・シンプルな作画にすることで、費用を抑えられる ・制作会社よりフリーランスアニメーターに直接依頼する方が、費用を抑えやすいが依頼にコツが必要 |

当社の提供するショートアニメであれば、50万円程度〜制作は可能なものの希望する条件次第なため、どのように予算内に収めるかを相談しながら決めていくのをおすすめします。

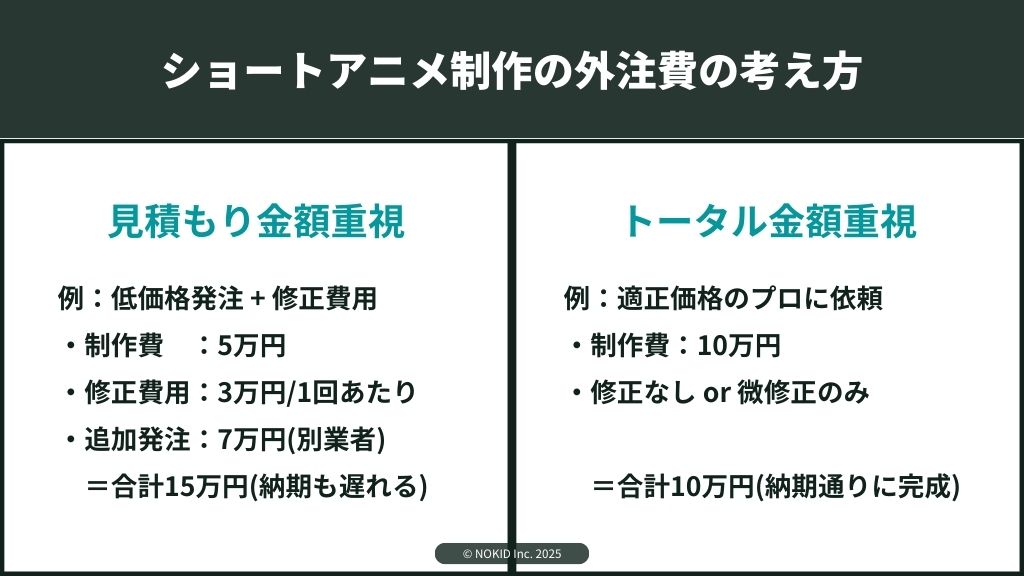

「できるだけ安く依頼したい」と思うのは当然です。しかし、安すぎる制作費は、結果的に高くつくことが多いのです。なぜなら「安い制作費=経験不足のクリエイターが作るだけの可能性が高い」からです。

重要になるのは、ビジネス視点と制作の知見を持つディレクターなどの監修がついているかどうかです。文章にも執筆と編集があるように、制作物をよりビジネス目標の達成に適した形へ調整できるかが大きな違いを生むのです。

見積り金額が安いだけで選んでしまった結果、「イメージと違う」「修正が多い」「クオリティが低い」という問題が発生し、追加コストが発生してしまうのです。

| 例:適正価格のプロに依頼 ・制作費:10万円 ・修正なし or 微修正のみ =合計10万円(納期通りに完成) |

このようなケースが多いため、「初期費用が安い」ことより「一発で決まる」を重視した方が、最終的に安くなるのです。

「尺を短くすれば安くなる」と思われがちですが、滑らかさ=フレームレートを調整する方が効果も担保しつつ予算内に収めやすい場合もあります。

特に、尺が短すぎて何も伝わらなければ全費用が無駄になるため、安いことよりも投資回収できるかを考えましょう。

| ・短い動画でも、「キャラデザイン」「コンセプト作り」「アニメーション」はフルで必要 ・「5秒の動画」でも「30秒の動画」でも、制作工程はほとんど同じ(作画枚数と企画が影響大) ・短すぎると視聴者の印象に残らず、制作費用を回収することが難しくなる |

| ・「既存のキャラや素材」を活用する(ゼロから作るより圧倒的に安い) ・「同じテンプレートを使い回す」(複数の動画を一括依頼すると安くなる) ・「不要なシーンをカット」ではなく「シンプルな演出に変更」(無駄な動きを減らす) |

単純に「尺を短くする」のではなく、「演出の工夫や素材を再活用して効率よく作る」ような発想でコストカットすることも覚えておきましょう。

関連記事:動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説

アニメーションで10秒間動かすのに必要な枚数は、フレームレートによって異なります。

フレームレートとは、1秒間に表示される静止画の枚数のことです。フレームレートが高いほど、滑らかな動きになります。

| テレビアニメなどで一般的なフレームレートは、1秒間に24枚(24fps)です。そのため、10秒間のアニメーションには、240枚の絵が必要になります。 |

| リミテッドアニメーションは、作画枚数を減らして制作する手法です。フレームレートを12fpsにすれば、必要な枚数は120枚になります。 |

「とりあえずプロに任せれば大丈夫」と思っていませんか?制作側が「何を作るべきかわからない」状態になると、余計なコストが発生します!

| NG例:「ショートアニメを作ってください!」 → 結果:「どんなスタイル?ターゲットは?目的は?」 → 追加ヒアリング(費用)が発生 OK例:「このターゲット層に向けて、こういうメッセージを伝えたい。過去の〇〇のようなテイストで制作してほしい。」 → 結果:制作側が迷わず、スムーズに作れる → コスト削減&クオリティUP |

このように、「ざっくり頼む」ではなく「具体的に伝える」ことが結果的にコスト削減につながります。丸投げは、何度も依頼を継続して貴社のことをよく理解したあとに考えるのが無難でしょう。

「とにかく安くしたいからフリーランス」と考える人が多いですが、価格だけで選ぶと、結果的にトラブルや追加コストが発生することがあります。

| ・複数本の動画を作りたい(一定のクオリティを担保できる) ・企画やマーケティング面でも相談したい ・複雑なアニメーション(3D・モーションなど)が必要 ・納期を確実に守りたい(音信不通などが怖い) |

| ・1本だけ作りたいor予算が限られている ・イラストや作画にこだわりがある(個人のスキルに依存するため) ・ディレクションを自分でできる(構成・スケジュール管理ができる人向け) |

「安い」ではなく「目的に合った選び方」をして理想のショートアニメを作りましょう。

ショートアニメの制作期間は、アニメーションの長さ、クオリティ、制作体制によって大きく異なります。

| 1.企画:企画立案から脚本作成、絵コンテ制作など、制作の準備段階です。数週間から数ヶ月かかることがあります。 2.制作:作画、彩色、撮影、編集など、アニメーションを制作する段階です。数ヶ月から数年かかることがあります。 3.編集:効果音、BGM、ナレーションなど、完成に向けて最終的な調整を行う段階です。数週間から数ヶ月かかることがあります。 |

これらの工程をすべて合わせると、ショートアニメの制作期間は、数ヶ月から数年かかることがあります。

関連記事:実写・アニメーションの映像制作を外注する流れとは?費用や依頼時のポイントをご紹介

多くの人が制作会社などに動画を依頼する際、「参考動画を渡せば伝わる」と思っています伝え方、実際には「どの部分を参考にするのか」を明確にしないとイメージのズレが生じます。

| ・デザインのテイストを伝えたつもりが、色合いや雰囲気がズレる ・アニメーションのテンポ感を伝えたかったのに、カメラワークだけ真似される ・キャラの雰囲気を伝えたつもりが、ポーズや衣装のニュアンスが違う |

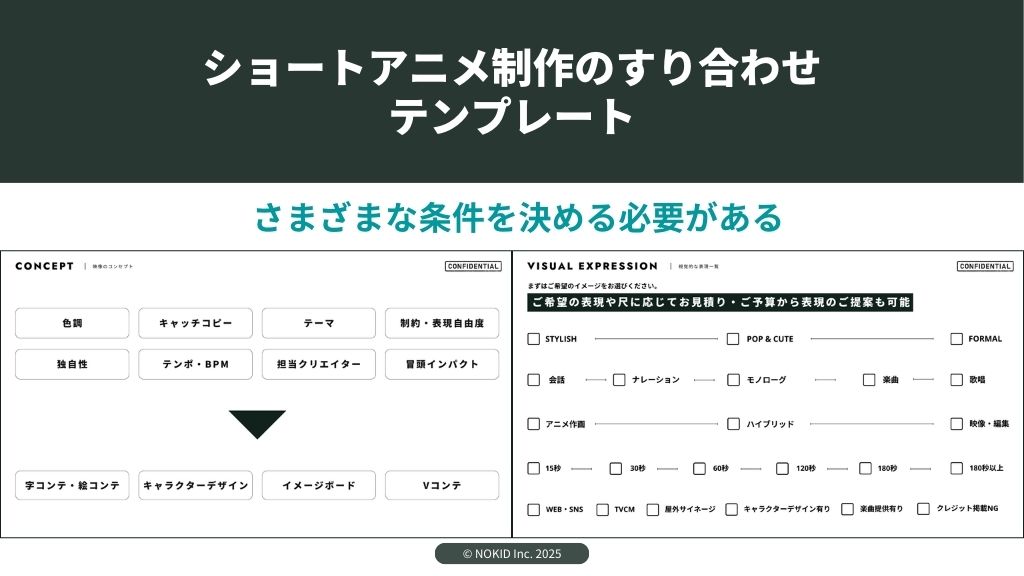

以下の図は、当社で実際にヒアリングで使用しているイメージのズレを減らすためのテンプレートです。

| ・「この動画のキャラの動きだけ参考にしたい」 ・「この映像の色合い・ライティングだけ取り入れてほしい」 ・「カメラワークはこの作品の雰囲気を踏襲しつつ、テンポはこっちに近づけてほしい」 |

よくある失敗が「初期段階のすり合わせを軽く考え、納品間近でイメージと違うことに気づく」ケースです。最初の本格的に着手する前に、時間をかけて方向性を合わせておかないと、やり直すのと同じことになってしまい時間も費用も必要となるのです。

当社でも、最初の絵コンテやテイスト(スタイル)決めは入念にすり合わせを行っています。ここで手を抜かないことで、後々の大幅な修正を防ぐことができます。

| ・キャラクターデザインの雰囲気(かわいい?クール?リアル寄り?) ・色彩設計(暖色系?モノクロ風?パステルカラー?) ・カメラワークやシーンの切り替え方(静かにフェード?ダイナミックにカット?) ・アニメーションの動きの質感(スムーズ?カクカク?止め絵中心?) |

「参考イメージを渡せば伝わる」ではなく、「どう伝えればズレがなくなるか?」を考えて、依頼側も歩み寄る姿勢を持つことが大切です。

関連記事:【保存版】ショートアニメ動画の制作を依頼するコツは?制作会社の選び方をプロがご紹介

制作事例:株式会社サンリオ様 - 「ハローキティ50周年【公式】」ショートアニメ制作

その他の当社事例は「ショートアニメ制作事例」をチェックしてみてください。

こちらの事例は、非常に完成度が高く、プロの作品として十分通用するクオリティのストップモーション・アニメーション(モーションコミック)です。さまざまな恐怖症を持つ主人公が、寝る前に恐怖心を克服しようとするものの、逆に恐怖症に飲み込まれていくという物語です。

恐怖症、不安、そしてそれらとどう向き合うかというテーマで、コミカルな表現の中に、人間の心理的な葛藤が描かれています。

ストーリーのテンポが良く、飽きさせない展開になっており、恐怖症が次々と現れるシーンは、スピーディーでコミカルに描かれています。

この作品は、ストップモーション・アニメーションの技術、ストーリー、演出、どれをとっても非常に完成度が高く、プロの作品として高く評価できます。

関連記事:モーションコミックがPR活用におすすめの理由とは?参考事例を挙げて解説

こちらの事例は、実験的なアニメーションとモキュメンタリー(ドキュメンタリー風にフィクション作品を表現すること)の手法を組み合わせた作品で、漫画家を目指す少年の半生を、絵柄の成長と共に語るという構成が特徴です。多数の映画祭で受賞していることからもわかるように、非常に高い評価を受けている作品です。

絵を描くことが好きな少年・シンジが漫画家を目指し、成長していく過程を描いています。親友との出会いと別れ、美大進学、アシスタント経験、そしてチャンスを掴むまでが、彼の絵柄の変化と共に語られます。夢を追うこと、成長、才能、友情、そして成功と挫折といった多くの人が共感できるテーマを、日本の漫画文化という具体的な背景の中で描いています。

表現については、アニメーションとモキュメンタリーという異なる手法を組み合わせることで、現実と虚構の境界線を曖昧にし、作品に深みを与えています。

さまざまなアニメーション技法による世界観のわかりやすさだけでなく、実写映像でモキュメンタリーの手法(関係者へのインタビュー)を挟むことで、各表現手法の良さを活かしています。

アニメーション、漫画、アートに興味のある人はもちろん、夢を追うすべての人にとって、刺激的な作品となるでしょう。

関連記事:実写・アニメを融合した合成CM(MV)が増加中?理由や魅力・事例を紹介

こちらの事例は、国内の一般的なイメージのアニメーションとは異なる手書き風の2Dアニメーション作品です。台湾の日常風景を舞台に、一人の少女の心の機微を繊細に描いています。映像、音楽、演出のすべてにおいて完成度が高く、見る人の心に深く残る作品です。

台湾の賑やかな日常風景の中で孤独を感じている少女が、街の喧騒や人々の忙しさを背景に、少女の心の葛藤や、ほんのわずかな希望が描かれています。孤独、疎外感、そして希望などのテーマを、台湾の文化の中で繊細に表現しています。

全体的に明るい色彩を使用しながらも、少女の孤独感を表現するために、一部のシーンでは暗い色彩を使用しています。静かなシーンと、動きのあるシーンを交互に配置することで、作品にリズム感を与えているのもポイントです。

セリフはほとんどなく、映像と音楽だけでストーリーを語っている点も表現の参考にできるのではないでしょうか。

台湾という舞台で、一人の少女の心理を描いた本作品は、アニメーション制作に興味のある人はもちろん、すべての人におすすめできる作品です。

関連記事:おしゃれで芸術性の高いアートアニメーションとは?ブランディング向けな理由や事例を紹介

こちらの事例は、手書き風のアニメーションで、独特の世界観とストーリーが展開されています。自主制作ということもあり、技術的な面で粗削りな部分も見られますが、温かみのある線と不安定な動きが、作品の雰囲気を特徴づけています。

結婚式に遅刻した男と、時計職人の物語。隕石の影響で時間が狂ってしまった世界で、正確な時計を作ろうとする職人の苦悩と、皮肉な結末が描かれています。インド・ケララ地方という舞台設定で語っている点が魅力です。

2Dと3D表現を組み合わせることで、独特の映像を作り出しています。特に背景やメカニカルな部分で3Dが効果的に使用されており、奥行きとリアリティを生み出しています。

注目すべきは制作期間が5年で、Blender、Krita、Gimpなど、無料のオープンソースソフトウェアのみを使用している点です。

この作品は、技術的な完成度ではまだ改善の余地があるものの、オリジナリティ溢れるストーリー、手書き風のアニメーション、そしてオープンソースソフトウェアの活用といった点で、高く評価できる作品です。特に、自主制作アニメーションを目指す人にとっては、大いに参考になるでしょう。

関連記事:クリエイターインタビューの記事一覧

こちらの事例は、アニメーションを使った宣伝動画(CM)で、伊右衛門のブランドイメージを、親しみやすく、温かみのある形で表現しています。出演者の声優さんの演技も素晴らしく、商品の魅力を効果的に伝えています。

幼い兄妹が、お茶を飲みながら楽しく過ごす日常を描いています。妹がお風呂上がりに髪を乾かしてもらったり、兄がボタンを付けたりするシーンを通じて、家族の温かさや日常のささやかな幸せを感じさせます。

伊右衛門のブランドイメージである「家族の絆」「温かさ」「日常の幸せ」を、効果的に表現しています。「濃くなった伊右衛門」という商品の特徴も、ストーリーの中に自然に組み込まれています。

セリフは短く、わかりやすく商品の特徴や魅力を伝えています。「濃くなった伊右衛門」というメッセージを、自然な会話の中に組み込むことで、視聴者に強く印象づけています。

アニメーション、声優、音楽、演出のすべてが、伊右衛門のブランドイメージを効果的に表現しており、完成度の高い作品と言えます。ターゲット層である家族や、お茶を好む層に、商品の魅力を十分に伝えることができるでしょう。

関連記事:【PR動画事例】企業のPRアニメーション動画を制作会社が解説

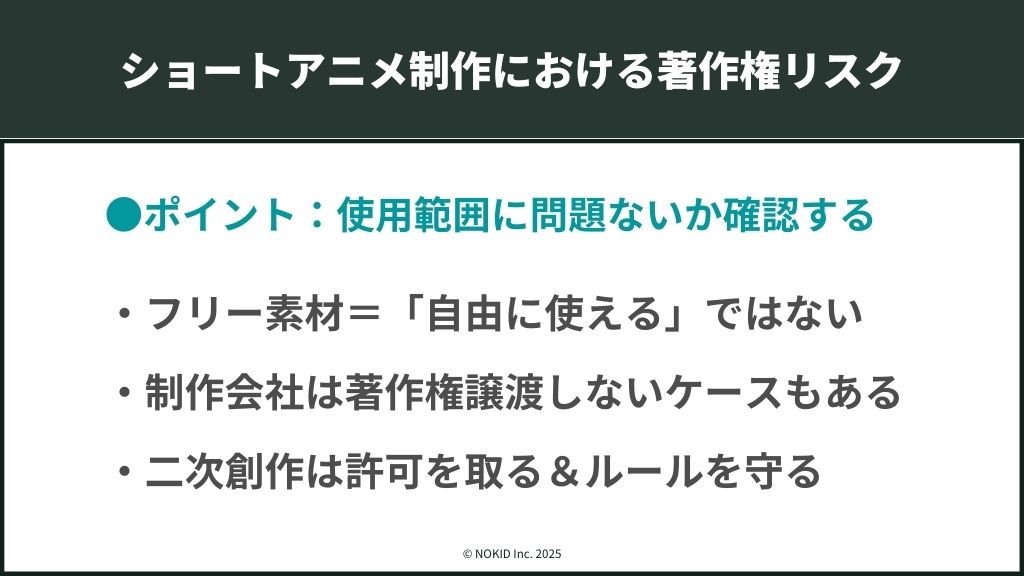

ショートアニメの制作・公開を考えたとき、最も注意すべきは著作権とリスク管理です。

「これはオリジナル作品だから大丈夫」と思っていても、意図せず著作権を侵害してしまうケースがあります。

著作権のトラブルは、「知らなかった」では済まされません。制作後に問題が発覚すると、動画の削除だけでなく、損害賠償やブランドイメージの失墜につながるリスクもあります。

「自作のアニメだから問題ない」と思っていませんか?じつは、「オリジナル」と思っていても著作権侵害になるケースがあります。

例えば、以下のような事例が発生する可能性があります。

| NG例1:「ネットで拾った画像を参考にしただけ」 ※トレースでも著作権侵害と判断される場合あり(実際に訴訟事例もあり) NG例2:「有名キャラにちょっとアレンジを加えたから大丈夫」 ※改変しても元のキャラに依存していればアウト! NG例3:「AIで作った画像だから問題ない」 ※AIが学習した元データの権利次第では違法になる可能性あり |

「オリジナルだから安全」ではなく、「どこから発想を得たか」までチェックするようにしましょう。

「商用利用OK」と書かれているフリー素材でも、思わぬリスクが潜んでいることがあります。以下のポイントを確認してみましょう。

| ・「無料」でも、利用規約を守らなければ違反になる ・クリエイターがフリー素材として提供していたが、後に権利を主張されるリスク ・フリー素材の「再配布禁止」ルールを破ってしまうケース ・「CC0(著作権フリー)」と書かれていても、実は完全に自由ではない場合がある |

| 1.商用利用OKの明記があるか?(ただし、その条件を要確認) 2.配布元が信頼できるサイトか?(個人サイトや不明な配布元は避ける) 3.最も安全なのは、自作のオリジナル素材を使用する |

「フリー素材だから大丈夫」ではなく、「本当に安全か?」を慎重に見極めるクセをつけましょう。

アニメを外注したとき、制作会社との契約で「誰が著作権を持つか?」を明確にしないと、完成したアニメの利用に制限が出ることがあります。

| NG例1:「制作会社に頼んだから、当然自分のもの」※じつは権利が制作会社にある場合も NG例2:「自由に使えると思ったら、別途ライセンス契約が必要だった」※使用料が発生するリスクあり NG例3:「SNS広告に使おうとしたら、契約に含まれていなかった」※再契約が必要になるケースも |

| ⬜︎ 著作権の帰属先(制作会社か、依頼主か) ⬜︎ 使用範囲(どのプラットフォームで、どの期間使えるか) ⬜︎ 二次利用の可否(他の動画に流用できるか) ⬜︎ クレジット表記の義務(クリエイター名を記載する必要があるか) |

契約の細部を確認せずに外注すると、後々大きな損をするリスクがあります。上記のポイントはよく確認しましょう。

「好きな作品の二次創作アニメを作ってYouTubeに投稿したら、削除された!」という話を聞いたことはありませんか?

| ・著作権者が許可していない場合、削除・法的措置の対象になる ・YouTubeのAI検出システムが自動で著作権侵害と判断し、収益化できなくなる ・「ファン活動だから大丈夫」と思っても、権利者の意向次第でアウト! |

では、どうすれば二次創作アニメを安全に公開できるのでしょうか?

以下の3点に従って適切に利用することでトラブルを防ぐことができます。

| ・「オリジナル作品だから大丈夫」と思わず、著作権の基本を理解する ・フリー素材は「本当に安全か?」を見極めるクセをつける ・制作会社に外注する際は「契約書の権利条項」を必ず確認する ・二次創作を公開するなら、権利者のガイドラインをチェックする |

「知らなかった」では済まされない時代!制作を依頼する前に、著作権リスクを回避する知識を身につけましょう。

ここまでのポイントをまとめます。

ショートアニメの企画方法:「とりあえず作る」はNG

視聴者の行動をデザインする:ターゲットとプラットフォームの最適化

ショートアニメの表現技法:「なめらかさ」より「印象に残る演出」

「言葉がなくても伝わる」ショートアニメの強み

バズるショートアニメと埋もれるショートアニメの違い

アーティストやクリエイターとのコラボで影響力を強化

ショートアニメの外注方法:コストを抑えつつクオリティを担保するには?

著作権トラブルを回避するための注意点

ショートアニメ制作を成功させるためのポイント

ショートアニメは、単なる短尺映像ではなく、視聴者の注意を引きつけ、記憶に残る映像体験を生み出す強力なツールです。成功の鍵は、「視聴者がどう行動するか」を事前に設計し、ターゲットに合わせた表現技法を駆使することにあります。

これからショートアニメ制作を始めるなら、単に動画を作るのではなく、視聴者の反応を意識した戦略を立てて取り組むことが重要です。

今すぐショートアニメ制作に取り組みたい方は、詳しい制作ガイドのダウンロードや無料相談をぜひご活用ください。

キャラクターを活用したPR、ブランドのイベント企画といったPR活動は、動画制作だけでなく数々のイベントの認知拡大を支援してきた我々NOKID(ノーキッド)なら、幅広いご提案とクリエイティブ制作が可能です。

アニメーションという表現方法の中にも、スライドに動きをつけたものから3DCGを活用したもの、セル画など多岐に渡るテイストがあります。

動画を制作する場合には、要望通りに動画を制作することだけでは効果を発揮しないことが多くあります。NOKIDでは、動画の活用目的に沿った構成や表現を計画しております。

例えば、TikTokであれば認知に適したアルゴリズムになっておりユーザーが次々と動画をスワイプして観ていきます。そのため、冒頭の2〜3秒で注意を引くためのアイデア、PRに繋げるためにどのような情報を発信すべきかといった"ビジネス視点とクリエイティブ視点"のバランスを意識しております。

「初めてのアニメーション制作」「PRまで考慮した映像」をご検討の方はお気軽にご相談ください。

現代の視聴者は、無料でコンテンツが手に入り、見たくないものは簡単に非表示にできるため、強制的に見せる従来の広告手法は通用しません。特にTikTokなどのショート動画プラットフォームでは、視聴者の関心を瞬時に引きつけなければならないのです。

では、視聴者の関心を引く投稿にするためにはどうしたらいいのでしょうか?

じつは、アニメーション動画には、つい視聴してしまうようなエンタメ感があります。さらに、実写では伝わりにくいストーリーや抽象的なメッセージを、アニメーションなら表現しやすいのです。

このアニメーション動画に、視聴者の感情を刺激するキャラクターを起用することで、効果はさらに高まります。

ですが、TikTok向けのアニメーション動画を作るのは大変ですよね。そんなあなたにぴったりなのが、当社が提供している「TikTokアニメ」です。まずは、その魅力を以下のレポートを手に入れてチェックしてみてください。

基礎知識:企業でアニメーション動画が活用される理由とは?活用事例も解説

種類・費用:アニメーション動画制作の種類別の制作料金と活用例を解説

制作技法:インディーアニメの制作費用と仕組みを公開!MVにも使われる人気の秘密を解説

制作工程:実写・アニメーションの映像制作を外注する流れとは?費用や依頼時のポイントをご紹介

依頼方法・コツ:ショートアニメの制作を依頼するコツは?制作会社の選び方をプロがご紹介

依頼リスク:動画制作を依頼するのはリスク?後悔しないアニメーション動画制作の依頼方法を解説

制作会社:アニメーション動画の制作会社は増えている?上手な選び方をご紹介

MV制作:アニメMVで楽曲のファンを増やすには?最新マーケティング手法とMVの作り方を解説

実写比較:アニメーションPRと実写PRの違いとは?自社サービスをPRする最適な方法

企画方法:アニメの企画ってどうやるの?実は企画書のフォーマットは重要ではない理由

制作ツール:今話題のYouTubeアニメーション制作ツールとその特徴とは?

採用動画:多くの求職者を応募に導く!採用アニメーション動画を作るコツを解説

・TikTokでフォロワーを増やすアカウント作りのコツとは?個人・企業別の参考例を紹介

・TikTokショートドラマアカウントとは?新たなPR手法となる理由を紹介

・TikTok投稿の再生数を伸ばす投稿のコツは?分析方法やアルゴリズムの特徴も解説

・TikTokビジネスアカウントに切り替えるメリットとは?開設手順や参考例も紹介

・TikTokに楽曲提供するには?TikTokでオリジナル楽曲を収益化!

・日本版TikTokはフォロワーがいても広告収益が発生しない?複数の収益化するやり方を解説

・どうやってTikTokにInstagramを連携(解除)する?違いや使い分けのポイントも紹介

・【業者選び】TikTok運用の代行(コンサル)会社は何をしてくれる?サービス内容・費用まで紹介

・TikTok投稿のハッシュタグでバズり方が変わる?最適な数・選び方・付け方を紹介

・【TikTok広告】クリエイター起用動画を制作したいときは何をしたら良い?制作会社が解説

・TikTok事務所所属のクリエイターに制作依頼をするメリット・デメリットとは?

・【企業担当者向け】TikTokの動画制作はどうやるの?自社と外注制作を比較解説

・TikTokでフォロワーを増やす動画の作り方とは?良い投稿の特徴や事例を紹介

・成功するTikTok動画の種類とは?動画制作会社が徹底解説

・TikTokの投稿がおすすめに表示されるには?失敗原因や対策方法を紹介

・TikTok投稿が再生数0の理由はシャドウバン?急に再生されない(伸びない)原因と対策も解説

・TikTok投稿のバズり方は改善がカギ?具体的な9つの方法を紹介

NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。