NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。

従来のCM(動画広告)のプロモーションでは、商品やサービスを伝えるのに時間と労力がかかり、消費者の記憶に残すことが難しい状況でした。

しかし、実写とアニメを合成したCM映像を使えば、より引きつけられる表現が可能で、消費者の記憶に残りやすいプロモーションができます。

多くの企業が、従来の実写のみのCMやアニメーションに頼るだけで十分だと考えているかもしれませんが、これでは他社との差別化が難しいままです。

さらに、実物を見せたいブランド企業においては、アニメーションだけを使うとリアルさが出せず、思うような表現は困難です。そのため、実写とアニメーションをバランスよく組み合わせ、どちらの表現方法も補完し合うことが重要です。

これにより、他の競合との差別化が図れ、ブランドの認知度が高まるのです。つまり、ブランドメッセージを効果的に伝えるためには、工夫された映像表現が不可欠ということです。

そこで今回は、実際の事例も挙げながら、実写とアニメーションの合成CM(MV)映像が、なぜ適しているのか、どのようなポイントに気をつけて制作すれば良いのか?などを解説します。

アニメMVを多くの人に視聴してもらうためにも「アニメMVで楽曲のファンを増やすには?最新マーケティング手法とMVの作り方を解説」もチェックしてみてください。

「基礎からわかるアニメーション映像制作ガイド」では、さらに具体的なアニメーションの活用方法や効果などを公開しています。アニメーションを企業で活用するべきか迷っている際にご活用ください。他にも「無料資料ダウンロードページ」で公開中です。ぜひ入手してみてください。

| <内容のポイント> ・アニメと実写の合成映像がどう活用できるか分かる ・アニメと実写を組み合わせた映像が新たな層にリーチできる秘密が分かる ・アニメと実写を組み合わせた映像にするメリット・デメリットが分かる ・アニメと実写を組み合わせた映像で最大限の効果を得る方法が分かる |

実写とアニメーションを融合した合成映像を使うべき理由は、それぞれの技法の持ち味を生かして、実写で見せるべきところと説明が難しい世界観などの表現を両立できることで、ブランドメッセージを効果的に伝えることができるからです。

特に競争が激しい市場では、他と差別化できる手法が求められており、従来の実写映像やアニメーションだけでは限界があります。

従来の実写映像やアニメーション映像のみを使用するプロモーションでは、視聴者に対して強い印象を与えられない場合があります。ありきたりな手法では視聴者に飽きられやすく、ブランドの独自性を打ち出すことが難しくなります。

関連記事:反応を得られるプロモーション動画の作り方とは?企画方法から外せないポイントまで紹介

実写だけでは表現できない抽象的な概念や感情を伝えるには、アニメーションが有効です。しかし、これら単体で使用するだけでは、それぞれの強みが十分に活かされないことが多いのです。

実写とアニメーションを組み合わせた合成映像を活用することで、実写のリアリティとアニメーションの創造性を融合させ、見た目の印象が魅力的でありながら、メッセージ性の強い映像を作り出せます。

つまり、合成映像を使うことで視聴者にとって「見る価値がある」と感じてもらえるプロモーションが可能になるのです。

例えば、実写では表現しきれない未来のテクノロジーや、難解な科学的コンセプトをアニメーションでビジュアル化することで、視聴者にわかりやすく伝えることができます。

この制作技法は、商品の見えない特徴や抽象的なブランド理念を視覚化するのにも役立ち、特にテクノロジー系の企業や、革新的な商品を扱うブランドにとって相性の良い方法です。

最近ではミュージックビデオで、歌詞を視覚的にも楽しめるような手段として多く活用されています。

関連記事:HIPHOPのラップ/R&BのMV制作にはリリックビデオ?人気の理由を紹介

実写では不可能な表現やシチュエーションを、アニメーションが補うことで、それぞれの良さを盛り込んだ個性的な映像に仕上げることができます。こうした独自性のある映像によって、ブランドは他の競合との差別化を図ることができます。

リアルな映像で具体的な現実感を示しながら、アニメーションによってブランドの想像力や独自のストーリーを視覚化することが可能です。

実写映像は、視聴者に親近感を与え、現実世界でのブランドの信頼性を高める効果があります。これにアニメーションを加えることで、ブランドの世界観や独自のメッセージをより伝わりやすい形で表現できます。

例えば、アニメーションで描かれたキャラクターが実写の商品と関わることで、キャラクターと商品の結びつきが強くなります。

ブランドの価値を視覚的に強化することで、単なる広告ではなく、視聴者に強く印象を残す「物語」として映像を提供することができます。

関連記事:キャラクターを活用するメリットとは?デメリットや効果も解説

実写とアニメーションの合成映像は、直感的なストーリーテリングでブランドのメッセージを伝わりやすくした上で、実物の商品もそのまま見せることができます。

映像の力は、言葉以上にメッセージを感覚的に伝えられることにあります。実写で現実感や信頼性を保ちつつ、アニメーションでブランドの世界観とストーリーを豊かにすることで、視聴者の共感を得ながら擬似体験してもらえます。

例えば、商品の使用方法を実写で説明し、アニメーションでその商品の未来の可能性(ブランドとして、世の中をどのようにしたいのか)を表現できます。

直感的に伝わるストーリーにより、視聴者が理解しやすくなり、メッセージが記憶に残りやすくなります。

実写とアニメーションの合成CMとは、現実世界を撮影した実写映像に、手描きや3DCGのアニメーションを加え、独自の映像体験を提供する手法です。

リアルな印象を残しながら、創造性を最大限に引き出し、視聴者の注目を集める映像表現の方法です。

例えば、実写の人物が動き回る背景に、アニメーションのキャラクターやグラフィックが一緒に登場する映像は、視覚的にとても印象的です。

この手法は、単なる実写CMとは違い、視覚的な豊かさや多次元的なストーリー展開が可能となり、特に若年層やデジタルに精通した視聴者の心を掴みます。

実写とアニメーションを融合することで、現実世界にファンタジーや未来の要素を自然に取り入れることができます。現実では実現不可能な映像をクリエイティブに表現し、商品やブランドのメッセージをより鮮明に伝えることができます。

例えば、実写映像で商品が持つ機能や使用方法をリアルに見せつつ、アニメーションでその商品がどのような未来や想像力を引き起こすかを描くことができます。

この手法は、視聴者が商品やブランドを新たな視点から見直すきっかけを作り出し、ブランドへの興味を高めるのに効果的です。

実写とアニメーションの融合による合成CMは、印象に残りやすくするだけでなく、リアルさを残した上で視聴者の感情に直接訴えかける力を強化しています。

現実的な状況に創造性を加え、視聴者の心に残る感動的な体験を生み出します。

例えば、実写で描かれた家族の日常生活のシーンに、アニメーションで描かれた未来のテクノロジーや理想の生活を重ね合わせるケースです。この場合、視聴者に「こんな未来が訪れるかもしれない」といった具体的なイメージや希望を感じさせることができます。

実写とアニメーションを融合させた合成CMは魅力的な手法ですが、制作時の重要なポイントがあります。順に見ていきましょう。

実写とアニメーションのバランスを欠いてしまい、不自然な映像となるケースがあります。これでは視聴者に違和感を与え、プロモーションの効果を損ないます。

まずは、実写が何を伝えるべきかを明確にします。次に、その実写を補完する形でアニメーションをデザインし、両者が自然に融合するようにすることが重要です。

実写はリアリティや信頼感を表現し、アニメーションは想像力や創造性を広げる役割が適しています。この2つを単純に混ぜるだけではなく、どの場面で実写を使い、どこでアニメーションを取り入れるかをしっかりと計画する必要があります。

例えば、製品の紹介や使用シーンでは実写を使い、ブランドのメッセージやビジョンを伝える際にはアニメーションを使うと、視覚的にもメッセージの伝わり方にも統一感が生まれます。

このように、実写とアニメーションの強みをそれぞれ活かすことで、視聴者に強い印象を与える映像が作れます。

関連記事:アニメの企画ってどうやるの?実は企画書のフォーマットは重要ではない理由をアニメ会社の視点から解説します

ビジュアルスタイルの一貫性を保てず、実写とアニメーションのテイストが異なりすぎると、映像全体がちぐはぐな印象を与え、視聴者が混乱してしまう可能性があります。

アニメーションの色彩や質感を実写映像に合わせたり、全体のトーンを統一することで、視覚的なバランスをとることが効果的です。

例えば、実写部分がシンプルでナチュラルな映像なのに対し、アニメーションが過度に派手だと視覚的に違和感が生じます。

一貫性のあるビジュアルスタイルで、視聴者が気づいたら魅入ってしまうような映像を作り、メッセージを効果的に伝えましょう。

実写とアニメーションの融合を効果的に行うためには、映像の中でどのように2つの表現を切り替えるかが重要です。唐突な切り替えでは視聴者が違和感を覚えることがあるため、ストーリーに合わせた自然な流れを工夫する必要があります。

例えば、実写の場面からアニメーションに移行する際に、シーンの動きや色彩が徐々に変化していくトランジションを使用することで、視聴者がスムーズに映像を受け入れることができます。

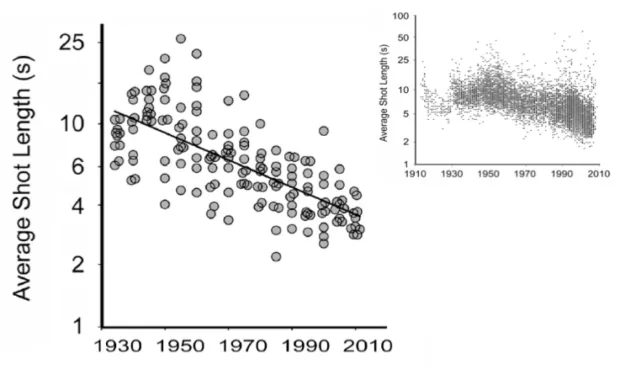

また、アメリカの映画のショット時間(シーンの長さ)は、依然として短縮の傾向が続いています。具体的には、ショットの平均の長さは"1930年代の約12秒から現在では約2.5秒"にまで短くなっています。

つまり、次々とシーンを切り替える映像に視聴者が慣れているため、ダラダラと長いシーンが続くと離脱してしまうということです。

シーンの長さも意識しながら、感情の変化や世界観の表現をする場面でアニメーションを活用するなどして、ストーリー全体の流れに沿った映像を制作しましょう。

映像制作では、実写とアニメーションを融合させる手法も重要です。CGアニメーションを使う場合は、物理的な法則や影の付き方など、実写の環境に違和感なく馴染ませることで、リアルな映像とマッチします。

例えば、キャラクターを実写の中に挿入する場合、キャラクターの動きや存在感が実写に溶け込むように工夫することが必要です。

一方、アニメーションを挿入する際に、あえて非現実的な表現を強調することで、独自の世界観を作り出す手法もあります。

どのような形が正解というわけではなく、メッセージやブランドのトーンに合わせて、どの手法が最も効果的かを見極めて使うことが大切なのです。

外注して動画を制作する場合は「実写・アニメーションの映像制作を外注する流れとは?費用や依頼時のポイントをご紹介」「動画制作を依頼するのはリスク?後悔しないアニメーション動画制作の依頼方法を解説」も参考にしてみてください。

合成映像は、実写とアニメーションの融合によって、幅広いターゲット層に訴求することが可能です。実写映像はリアリティを求める視聴者に響き、アニメーションはファンタジーやクリエイティブな要素を好む層にアピールできます。

このような多様な表現手法を組み合わせることで、ブランドは異なる年齢層や興味を持つ視聴者に同時にリーチできます。

例えば、子ども向けの製品であれば、アニメーションを活用して、親しみやすいキャラクターを登場させる一方、親をターゲットにした実写の家族シーンを含めることで、製品の信頼性や安全性を強調できます。

これにより、子どもと親の両方にアピールする効果的な広告を作り上げることが可能になります。

関連記事:アニメーションPRと実写PRの違いとは?自社サービスをPRする最適な方法

合成映像は、複雑なメッセージや、コンセプトのような考え方・思想をシンプルにして、分かりやすく伝える手法として非常に有効です。

実写映像だけでは伝えきれないアイデアやコンセプトも、アニメーションを加えることでシンプルに表現することができます。

例えば、新しい技術や製品の仕組みを説明する際、実写でその場面を示しながら、アニメーションでプロセスを可視化し、複雑な説明を簡潔に行うことができます。

これにより、専門知識がない視聴者にも理解しやすくなるのです。

実写とアニメーションの融合は、ブランドイメージを刷新し、競合との差別化を図る際に効果的です。

アニメーションによる独特なビジュアルと、実写の信頼性を組み合わせることで、他のブランドが提供していない新しい価値を創り出すことが可能です。

つまり、視聴者を惹きつけやすい表現力だけでなく、ブランドメッセージをより個性的な形で伝える際に活躍するのです。

例えば、スポーツブランドが実写でアスリートのリアルな動きや努力を見せつつ、アニメーションでその選手の内面的な力や精神力を視覚化することで、ブランドの強さやポジティブなイメージを強調します。

これにより、競合ブランドとの差別化が可能となり、より印象に残るプロモーションを実現できます。

合成映像を活用することで、異業種とのコラボレーションの幅が広がります。自社がお菓子などのブランドだった場合、実写だけではアニメキャラクターとコラボが難しいからです。

実写映像とアニメーションの組み合わせは、他の業界やブランドと一緒に、新しいコンテンツを作り上げる機会を増やし、双方のブランド価値を向上させることができるのです。

例えば、ファッションブランドがアニメ映画やキャラクターとコラボした場合、面白い合成CMや映像を作成して、エンターテインメント性を押し出すことができます。

このようなコラボレーションは、両方のブランドにとって利益をもたらし、消費者に新鮮な体験を提供することができます。

アニメーションによる想像力を刺激する表現と、実写による現実感をミックスすることで、飽きさせないコンテンツを作成することができます。

特に、実写だけでは興味を持たれにくいと感じているブランド企業の場合、現代の視聴者の興味を引き続けるにはエンタメ感が重要になっているため、アニメーションを加えることで好感度を高めることができます。

例えば、製品紹介の映像で、実写で製品の使用シーンを見せながら、その効果をアニメーションで誇張して表現することで、ユーモアや驚きを与えることができます。

これにより、視聴者に印象深いプロモーション映像を公開し、ブランドの認知度を向上させます。

関連記事:・企業でアニメーション動画が活用される理由とは?活用事例も解説

合成映像は、実写とアニメーションの強力な視覚効果を組み合わせるため、派手な表現になりがちです。しかし、過度な表現になり過ぎると、視聴者の混乱を招き、内容が伝わりにくくなることがあります。

特に、動きが速すぎたり、「目がチカチカするような」色彩が頻繁に使われたりすると、映像自体が「見づらい」という印象を与えてしまいます。

例えば、商品の説明が重要なプロモーション映像で、表現が激しすぎて視聴者が「何のCMだったんだろう」と、ただ不快にさせてしまっただけになってしまう場合があります。

映像の表現ばかりにこだわることが目的になり、本来のブランドや製品で訴求力が低下しないよう、メッセージが伝わるかどうかを忘れないようにしましょう。

前述のように、過度な表現は伝わらないだけでなく"ブランドのイメージを崩すリスク"もあります。

アニメーションと実写を融合させた場合、その内容やトーンがブランドのメッセージや価値観と一致していないと、視聴者に誤解を与えることもあります。特に、高級感や信頼性を重視するブランドにとっては、アニメーションの表現が軽率に見えたり、ブランドの一貫性を損なう可能性が高まります。

例えば、高級ジュエリーブランドが、重厚感のない明るく派手なアニメーションを使いすぎると、高級感や品位が損なわれ、ターゲット層からの信頼を失うかもしれません。

ブランドイメージをしっかり保ちながら、クリエイティブな要素を適切に取り入れることが重要です。

合成映像の表現は、すべてのターゲット層に適しているとは限りません。特定のターゲット層が、アニメーションや過度な表現を受け入れにくい場合があります。

例えば、シニア向けの製品に対して、カラフルで遊び心のあるアニメーションを多用すると、視聴者に軽率な印象を与えてしまう場合が考えられます。

そのため、ターゲット層のニーズや期待に合わせた映像表現が重要です。クリエイティブな映像であっても、ターゲットの価値観や好みにマッチしていないと、かえって逆効果を生むリスクがあります。

表現にこだわりすぎて最初から最後まで情報が詰め込まれすぎた映像は、視聴者に負担を強いる可能性があります。速いカットや過剰な効果音、複雑なアニメーションの動きが繰り返されると、視聴者が「疲れ」を感じてしまい、映像に集中できなくなることがあります。

視覚的な疲労は、印象に残らないばかりか、ブランドへのポジティブな印象をなくすことにつながります。

タイパを意識するような視聴者であれば、逆に好印象となるケースもありますが、テキストのように見返すことが難しい映像の場合は、情報量は多くともメッセージは1つに集約されることを意識しましょう。

特に、プロモーション映像はメッセージを明確に伝えることが重要であるため、過度に派手な映像が視聴者を疲れさせてしまうと、肝心のメッセージが伝わりにくくなります。視聴者が心地よく映像を楽しめるバランスを保つことが、効果的なプロモーションには不可欠です。

関連記事:反応を得られるプロモーション動画の作り方とは?企画方法から外せないポイントまで紹介

OREOのCMでは、実写とアニメーションが融合して、世界観とリアルな表現を両立しています。このCMは、仮想のIPであるスーパーマリオと、現実のオレオクッキーがコラボレーションした商品の宣伝です。他にも、同じようにポケモンとのコラボレーション商品の発売&CMも過去に展開されています。

実際のクッキーに描かれたキャラクターがアニメーションで動き出し、現実のシーンと絡むことで商品とキャラクターのコラボレーションが実現されています。「空腹を満たす・美味しい」といった訴求ではなく、視覚的に欲求を刺激している点が参考にしたいポイントです。

さらに、キャラクターのファンにとっては魅力的なプロモーションのため、これをきっかけに商品のファンになる可能性も期待できるでしょう。

こうした既存IPとのコラボレーションは、著名人のキャスティングにはないイメージ作りや、手軽さなどのメリットがあります。そのため、単にアニメーションを融合するだけでなく、人気IPを起用する手段としてもおすすめです。

関連記事:キャラクターを用いたコラボ戦略と活用事例から成功の秘訣を探る

HONDAの「Paper」は、ニューヨークで活躍する映像クリエイター「PES(本名:Adam Pesapane)」が手掛けたアニメーションと実写を組み合わせたCM映像です。こちらはパラパラマンガ(ストップモーション・アニメーション)のような雰囲気で、ホンダの製品の進化を一枚一枚の絵で伝えています。

紙を使って描かれるアニメーション部分と、図面などのリアルな部分を見事に融合させ、映像の中にエンターテインメントと堅実さを両立させている点が特徴です。図面と製品を順に出していくことで、多くの試行錯誤の末に製品が進化してきたという技術力の信頼性・革新性を巧みに伝えています。

メイキング映像も公開されており、ファンにとっては益々応援したくなり、競合他社にとっては注目を集めるアイデアとしてリードした印象を与えるでしょう。

ただ歴史や技術をアピールするだけでは、多くの人に受け入れられづらいものの、こうした他にはない表現を取り入れることで、興味を持って視聴してもらうことができます。

関連記事:SNSで漫画・イラストインフルエンサーとコラボする際のおすすめは?依頼方法まで紹介

ここまでのポイントをまとめます。

合成映像を効果的に活用することで、ブランドメッセージの伝達力が向上し、視聴者に強い印象を与えることができます。これにより、他の競合ブランドと差別化を図りながら、プロモーション映像としての価値を高めることが可能です。

より具体的なストーリー作りや動画活用の方法は、無料相談やガイドブックを通じて紹介もしています。ぜひ活用してみてください。

基礎知識:企業でアニメーション動画が活用される理由とは?活用事例も解説

アニメ化:原作をどうやってアニメ化する?2つの方法とヒットのコツを成功事例も交えて解説

アニメのPR:海外でアニメを展開するやり方は?失敗原因・リスクを事例にもとづいて解説

事例解説:【PR動画事例】企業のPRアニメーション動画を制作会社が解説

種類・費用:アニメーション動画制作の種類別の制作料金と活用例を解説

制作技法:インディーアニメの制作費用と仕組みを公開!MVにも使われる人気の秘密を解説

制作工程:実写・アニメーションの映像制作を外注する流れとは?費用や依頼時のポイントをご紹介

依頼リスク:動画制作を依頼するのはリスク?後悔しないアニメーション動画制作の依頼方法を解説

制作会社:アニメーション動画の制作会社は増えている?上手な選び方をご紹介

MV制作:アニメMVで楽曲のファンを増やすには?最新マーケティング手法とMVの作り方を解説

実写比較:アニメーションPRと実写PRの違いとは?自社サービスをPRする最適な方法

企画方法:アニメの企画ってどうやるの?実は企画書のフォーマットは重要ではない理由

制作ツール:今話題のYouTubeアニメーション制作ツールとその特徴とは?

採用動画:多くの求職者を応募に導く!採用アニメーション動画を作るコツを解説

・映像制作に活用されるCGとは?種類や制作会社を選ぶコツまで解説

・Unreal Engine(アンリアルエンジン)は映像制作に向かない?機能の特徴や企業が使うメリットを解説

・アニメーションMVとはなに?尺の短いアニメ作品が急増している理由とは。

・会社・事業説明(案内)の動画とは?採用向けとPR向けをそれぞれ紹介

・おしゃれで芸術性の高いアートアニメーションとは?ブランディング向けな理由や事例を紹介

・HIPHOPのラップ/R&BのMV制作にはリリックビデオ?人気の理由を紹介

・ゲーム実況配信(動画)は売上に影響する?無視できない効果やメリットを紹介

・TikTok広告で使うUGC(風)動画とは?効果的に活用する方法を紹介

・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介

・実写・アニメを融合した合成CM(MV)が増加中?理由や魅力・事例を紹介

・アニメーションMVの依頼方法を解説!トラブルなくMVを納品してもらうには?

・動画制作をフリーランスに依頼する際の相場は?発注先の選び方と注意点も紹介

・アニメーション動画を外注依頼する前にすべきことを一覧にまとめました

・アニメーション制作に困っている方へ。独学・外注どちらが良いのかを解説

・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説

・クラウドワークスでアニメーション制作を依頼するリスクとは?制作会社との違いを紹介

・【まとめ版】動画制作をスムーズに依頼するための専門用語を解説

・アニメーション動画制作は外注せず内製化すべき?メリット・デメリットを解説

・採用動画を制作しても応募は来ない?内容の考え方や制作事例まで紹介

・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説

・反応を得られるプロモーション動画の作り方とは?企画方法から外せないポイントまで紹介

・ブランディング動画で感動を与えるには?効果・活用方法・作り方のコツを解説

・YouTube漫画動画の作り方を制作会社が解説!何が最も大変なのかを知っておこう

・TikTokでフォロワーを増やす動画の作り方とは?良い投稿の特徴や事例を紹介

・YouTube・イベントのオープニング動画(映像)の作り方は?おしゃれ・かっこいい事例も紹介

・イベント(展示会)を成功させる動画の活用方法とは?目的別に制作のコツを紹介

・【企業向け】ブランディングに成功する動画の要素とは?参考事例も挙げて解説

・動画制作のための絵コンテとは?目的・書き方のポイントを紹介

・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介

・ショートアニメ制作のプロセス完全解剖!視聴者の心をつかむ企画・制作・外注の極意

・【保存版】ショートアニメ動画の制作を依頼するコツは?制作会社の選び方をプロがご紹介

・TikTok・YouTubeで「バズる」「伸びやすい」人気ジャンルは?目的別の選び方まで紹介

・【TikTokアニメ】”バズる”アニメーションの特徴とは?大人気アカウントを一挙ご紹介!

・TikTokのショートアニメ動画はどうやって作るべき?種類から収入源まで解説

・【今さら聞けない!】Instagramリールとは?活用するべき理由とテクニックを紹介

・Facebookでも「リール動画」が利用可能に!短尺動画で収益化も!

・YouTubeショート動画の再生数が伸びない原因は2つ?対策すべき指標も紹介

NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。