動画は、1分間でテキスト180万文字分の情報量があるほど情報伝達能力が高いと言われています。そのメリットを活かし、企業や教育機関では動画を教育に取り入れることが当たり前になりました。

中でも、小中学生の義務教育で使われている教材から、英語や中国語などの多言語学習、ビジネスマンのための資格教材など、多くの現場で「アニメーションを用いた動画教材」が注目されています。

なぜ、アニメーション動画教材が注目されているのでしょうか?今回は、アニメーションを用いた動画教材をテーマに以下のことを解説します。

「動画教材を取り入れるメリット・デメリット」

「動画教材にアニメーションを活用する理由」

同じ説明を動画によって効率化し、属人化を防げる動画教材にアニメーションを取り入れるべきかの参考になれば幸いです。

アニメーション動画の依頼方法については「動画制作を依頼するのはリスク?後悔しないアニメーション動画制作の依頼方法を解説」がおすすめです。

YouTubeやTikTokで効果的なPRを行うための「動画広告の設計方法」から「アニメーション動画の活用方法」まで「無料資料ダウンロードページ」で公開中です。多くの自社チャンネル運用、他社チャンネル運用代行を行なってきたノウハウを凝縮したガイドブックを入手してください。

動画教材の普及

「学習」「教材」と聞くとみなさんはどんなモノを思い浮かべますか?

学生時代に何度も手にした分厚い教科書や参考書を、思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

しかし近年ではテキスト教材だけでなく、「動画教材」が普及してきました。

動画の撮影や編集が手軽にできるようになったこと、そしてYouTubeなどの動画プラットフォームへ簡単に動画をアップロードできるようになったことで、多くの企業や個人が動画教材を配信し、それによって学習方法も大きく変わってきました。

動画教材のメリット

高い学習効果が期待できる

テキストだけでは理解できない抽象的な内容も、動画であれば直感的に伝えることが可能です。

例えば「魚の捌き方」を人に教える場合、テキストの説明に加えて、実演動画があるとわかりやすいですよね。

また、単調な教材では「集中力が持続しない」「眠くなってしまう」ということも多いですが、動画教材であれば理解度が深まりやすいことから、学習者の意欲を向上させることができます。

動画教材は記憶に残りやすい

動画で学習した記憶は、テキスト学習の2倍、記憶に残りやすいといわれています。

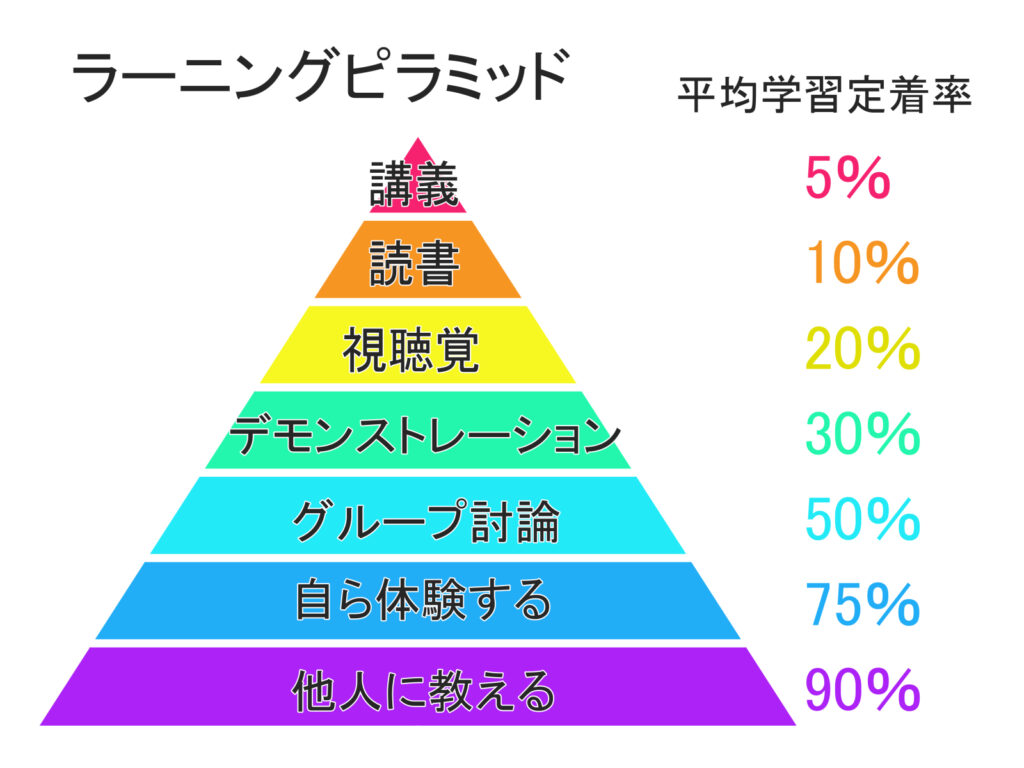

アメリカ国立訓練研究所が発表した研究結果によると、学習定着率(ラーニングピラミッド)は以下の通りとなっています。

学習定着率は覚えたい知識をどれだけ効率よく覚えることができるかを数値化した指標です。

講義・・・授業などの講義を受ける→学習定着率5%

読書・・・テキストベースでの学習→学習定着率10%

視聴覚・・・映像やアニメーションなどでの学習→学習定着率20%

つまり、動画教材での学習はテキストベースでの学習よりも理解しやすく、記憶定着に優れているということになります。

※ラーニングピラミッドと学習定着率の関係は現在でも専門家によって議論されています。また個人差もあることから必ず記憶定着が2倍になるということではありません。

繰り返し視聴できる

動画教材は何度でも好きな場面から繰り返し視聴することができます。

わからなかった部分だけを反復学習することができるので、効率良く学習を進めることができます。

配信側としても好きなタイミングで配信できることはメリットとなります。

クオリティに差が出ない

予備校などで人気講師と呼ばれる講師が存在するように、講師によって伝え方やニュアンスが違い、クオリティに差がでてしまうことは容易に想像できます。

動画教材であれば配信対象がどれだけ増えようと同じ教材を提供することができるので、クオリティに差が出ることはありません。

情報量が多い

動画であれば映像に加えてナレーションやテロップ、グラフや図などを補助的に入れることが可能です。

そのため動画の情報量は文字の5,000倍、文字に換算すると180万語、Webページに換算すると約3,600ページ分といわれています。

※アメリカの調査会社Forrester Research社の調査結果を参考にしています。

動画教材のデメリット

見ているだけでは定着しない

学習カテゴリーや動画の作りにもよりますが、ただ動画を視聴して「学んだ気になっているだけ」では記憶は定着しません。

プログラミング学習を例にすると、動画を視聴しただけでプログラマーになれるわけではありません。

動画を視聴し基礎を身に着けた後、実践=ソースコードを書く訓練が必要となります。

英語学習であれば動画を見ながら後に続いて発音練習をしたり、文章を書き留めたりすることでしょう。

つまり動画を視聴するだけで100%完結するということではなく、自身の習得したいスキルを見定め、学習を発展させる必要があります。

もちろん、それはテキスト学習でも同じことがいえます。

すべてが動画教材になっているとは限らない

動画教材が多くなってきていることは事実です。

しかし、すべての知識や情報が動画教材に落とし込まれているかというと、そうではありません。

これまで知識や情報は「書籍」という形で保存され継承されてきました。

業界にもよりますが、映像化されている情報はまだまだほんの一部でしかありません。

つまり、より深い知識を学びたいと考えたときに、書籍を探し学習することが必要になる可能性が高いということです。

基礎を動画教材で学び、さらに詳しく学びたい場合は書籍などの別の媒体を活用するというのが良さそうですね。

アニメーションを用いた動画教材

ここまで動画教材について説明してきましたが、最近では実写の動画教材ではなく、アニメーションを用いた動画教材が注目されているのです。

アニメーションは実写動画よりも表現の幅も広いため、情報量の多いコンテンツにすることが可能です。

教育現場でも取り入れられている

アニメーションは小・中学生の学習にも取り入れられています。

教育出版の「目で見る算数」は実写やアニメーションを駆使することで、計算方法や空間図形を体現的に学ぶことができます。

以下は図形に関するサンプル動画です。

社員研修やOJTでもアニメーションが活躍

社内の効率化、新人社員へのOJTでもアニメーション動画は活躍しています。

新型コロナウィルスの影響もあり、自宅でもオンラインで学べる動画教材を導入する企業が増えています。

テキストよりも理解しやすく、会場や講師のコストを削減できるという点もメリットです。

アニメーション動画教材のメリット

表現の幅が広い

アニメーションでは実写よりも多くのことを表現することができ、より抽象度の高いモノを表現することが可能です。

前述の「目で見る算数」のサンプル動画では、円柱の分解図をアニメーションで表現していましたが、これをテキストや口頭で説明するのは至難の技だと思います。

またキャラクターを利用できるのもメリットの一つで、キャラクターは記憶に残りやすく、普段人が言わないような口調やフレーズを話しやすいのも特徴です。

英語学習の例ですが、「現在完了形」と「現在完了進行形」を説明した動画を紹介します。

時間軸の絡む表現もアニメーションだと簡単に表現することが可能です。

費用を抑えやすい

実写での映像はキャスティング、撮影、編集と行程が多く、スタッフも多いことから費用が高くなりがちです。

アニメーションであれば配役の手配も必要ありません。

インディーアニメーションという個人アニメーターによるアニメーション動画制作であれば、さらに費用を抑えることが可能です。

インディーアニメについて詳しくは「インディーアニメの制作費用が安い秘密とは?MVにも使われる人気の秘密を解説」をご覧ください。

修正が容易にできる

アニメーションであれば途中での修正が容易にできるだけでなく、完成後であっても視聴者や受講者のニーズに合わせて公開しながら改良することができます。

実写の場合、修正するには再度キャスティングから始まり、撮影、編集となり、多くの時間と費用を必要としてしまいます。

アニメーション動画教材のデメリット

リアリティは実写の方が出しやすい

アニメーションの方が抽象度の高い映像となるので、リアリティは実写の方が出しやすいといわれています。

リアリティを出すために、実写ベースの映像の中に、一部アニメーションを入れ込むという方法もあります。

どんな動画にすれば視聴者に伝わりやすいのか悩んだ場合はぜひ我々にご相談ください。

こだわればこだわる程費用がかかる

撮影の行程はありませんが、アニメーションで表現したい映像やモーション、エフェクト効果にこだわればこだわるほど費用が大きくなります。

アニメーションの種類によって料金も異なりますので、ぜひこちらの記事も参考にしてみてください。

まずはアニメーション制作会社に相談してみませんか

ここまで動画教材においてもアニメーションが有用であるということをお話してきました。

学習コンテンツをYouTubeで配信していきたい、社員のOJTや効率UPのために教育動画を作りたい、自社の教材をアニメーションでブランディングしたいなど、アニメーションの活用を検討している方はぜひ弊社にご相談ください。

NOKIDではイラストレーターや漫画家が多く在籍しており、声優によるアテレコも一貫して行なうため、質の高いコンテンツを提供することが可能です。

NOKIDの制作事例はこちら

https://nokid.jp/works/

アニメーション動画のおすすめ記事

基礎知識:企業でアニメーション動画が活用される理由とは?活用事例も解説

アニメ化:原作をどうやってアニメ化する?2つの方法とヒットのコツを成功事例も交えて解説

アニメのPR:海外でアニメを展開するやり方は?失敗原因・リスクを事例にもとづいて解説

事例解説:【PR動画事例】企業のPRアニメーション動画を制作会社が解説

種類・費用:アニメーション動画制作の種類別の制作料金と活用例を解説

制作技法:インディーアニメの制作費用と仕組みを公開!MVにも使われる人気の秘密を解説

制作工程:実写・アニメーションの映像制作を外注する流れとは?費用や依頼時のポイントをご紹介

依頼リスク:動画制作を依頼するのはリスク?後悔しないアニメーション動画制作の依頼方法を解説

制作会社:アニメーション動画の制作会社は増えている?上手な選び方をご紹介

MV制作:アニメMVで楽曲のファンを増やすには?最新マーケティング手法とMVの作り方を解説

実写比較:アニメーションPRと実写PRの違いとは?自社サービスをPRする最適な方法

企画方法:アニメの企画ってどうやるの?実は企画書のフォーマットは重要ではない理由

制作ツール:今話題のYouTubeアニメーション制作ツールとその特徴とは?

採用動画:多くの求職者を応募に導く!採用アニメーション動画を作るコツを解説

動画制作の基礎についての記事

・映像制作に活用されるCGとは?種類や制作会社を選ぶコツまで解説

・Unreal Engine(アンリアルエンジン)は映像制作に向かない?機能の特徴や企業が使うメリットを解説

・アニメーションMVとはなに?尺の短いアニメ作品が急増している理由とは。

・会社・事業説明(案内)の動画とは?採用向けとPR向けをそれぞれ紹介

・おしゃれで芸術性の高いアートアニメーションとは?ブランディング向けな理由や事例を紹介

・HIPHOPのラップ/R&BのMV制作にはリリックビデオ?人気の理由を紹介

・ゲーム実況配信(動画)は売上に影響する?無視できない効果やメリットを紹介

・TikTok広告で使うUGC(風)動画とは?効果的に活用する方法を紹介

・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介

・実写・アニメを融合した合成CM(MV)が増加中?理由や魅力・事例を紹介

動画制作の依頼方法についての記事

・アニメーションMVの依頼方法を解説!トラブルなくMVを納品してもらうには?

・動画制作をフリーランスに依頼する際の相場は?発注先の選び方と注意点も紹介

・アニメーション動画を外注依頼する前にすべきことを一覧にまとめました

・アニメーション制作に困っている方へ。独学・外注どちらが良いのかを解説

・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説

・クラウドワークスでアニメーション制作を依頼するリスクとは?制作会社との違いを紹介

・【まとめ版】動画制作をスムーズに依頼するための専門用語を解説

・アニメーション動画制作は外注せず内製化すべき?メリット・デメリットを解説

動画の作り方についての記事

・採用動画を制作しても応募は来ない?内容の考え方や制作事例まで紹介

・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説

・反応を得られるプロモーション動画の作り方とは?企画方法から外せないポイントまで紹介

・ブランディング動画で感動を与えるには?効果・活用方法・作り方のコツを解説

・YouTube漫画動画の作り方を制作会社が解説!何が最も大変なのかを知っておこう

・TikTokでフォロワーを増やす動画の作り方とは?良い投稿の特徴や事例を紹介

・YouTube・イベントのオープニング動画(映像)の作り方は?おしゃれ・かっこいい事例も紹介

・イベント(展示会)を成功させる動画の活用方法とは?目的別に制作のコツを紹介

・【企業向け】ブランディングに成功する動画の要素とは?参考事例も挙げて解説

・動画制作のための絵コンテとは?目的・書き方のポイントを紹介

ショート動画についての記事

・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介

・ショートアニメ制作のプロセス完全解剖!視聴者の心をつかむ企画・制作・外注の極意

・【保存版】ショートアニメ動画の制作を依頼するコツは?制作会社の選び方をプロがご紹介

・TikTok・YouTubeで「バズる」「伸びやすい」人気ジャンルは?目的別の選び方まで紹介

・【TikTokアニメ】”バズる”アニメーションの特徴とは?大人気アカウントを一挙ご紹介!

・TikTokのショートアニメ動画はどうやって作るべき?種類から収入源まで解説

・【今さら聞けない!】Instagramリールとは?活用するべき理由とテクニックを紹介

・Facebookでも「リール動画」が利用可能に!短尺動画で収益化も!

・YouTubeショート動画の再生数が伸びない原因は2つ?対策すべき指標も紹介