現代のデジタル化された社会において、多くのコンテンツが生み出され共有されています。特に、動画や音楽、文章などの著作物は、インターネットを通じて簡単にアクセスできるようになりました。

私たちが日常的に触れる作品の多くは、何らかの形で著作権によって保護されています。ですが、その権利範囲を正確に理解している人は少ないのが現状です。

著作権法が定める範囲内で創作活動を行うことは、法的なトラブルを避けるだけでなく、創作者の権利を尊重する上でも非常に重要です。

そこで今回は、二次利用のルールとその背景にある考え方を明確にし、創造性豊かなコンテンツ作りの助けとなることを目指します。

また、ライセンサーの方も、二次利用についての判断は難しいところだと思います。二次利用を許可するメリットやデメリットを、過去の事例も紹介しながら解説していきます。

<記事のポイント>

・著作権の基本的な定義と、その法的な範囲について分かる

・二次創作の概念と、著作権法における二次創作の扱いが分かる

・合法的な二次利用を行うためのガイドラインと、著作権侵害を避ける方法が分かる

・デジタル時代における著作権の重要性と課題が分かる

YouTubeやTikTokで効果的なPRを行うための「動画広告の設計方法」から「アニメーション動画の活用方法」まで「無料資料ダウンロードページ」で公開中です。多くの自社チャンネル運用、他社チャンネル運用代行を行なってきたノウハウを凝縮したガイドブックを入手してください。

動画の二次利用とは?

動画の二次利用とは、既に制作された動画コンテンツを新たな目的や形式で再利用することを指します。しかし、他社の著作権を考慮した上での二次利用は、法的な規制や倫理的な問題を避けるため、慎重に行う必要があります。

著作権の二次利用とは

前述のアニメ作品の例だと、「Blu-rayやDVDの販売」や「VODサービスでの配信」「グッズの販売」などが二次利用として挙げられます。

著作権の二次利用は初期目的以外の形態でのコンテンツ利用を意味します。

また、自分以外が作成した各種コンテンツをコピー・転載することも含まれ、映像コンテンツをコピーし、動画投稿サイトにアップロードすることも二次利用となります。

著作権の一次利用とは

著作権の一次利用は、ライセンサーにとって、コンテンツのそもそもの利用用途を意味します。

例えば、出版を目的に執筆された小説なら「書店での出版」、アニメ作品であれば「地上波でのアニメ放送」が一次利用となります。

つまり「書店で購入した小説を読むこと」「地上波でのアニメ作品を視聴する」などが、コンテンツを享受する人にとっての一次利用といえます。

二次利用はどこまで

動画を二次利用する際に注意する点

動画の二次利用においては、著作権法の範囲内で行動することが絶対条件です。元のコンテンツの制作者やブランドの意図を尊重し、元のイメージを歪めないように配慮することも大切です。

基本的には、二次利用が許可されていないコンテンツを無断で使用することはできません。「著作権フリー」や「クレジットを明記することで利用可能」と記載されている場合は、利用条件を守った上で利用することが可能です。

また、クリエイターに対価を支払って依頼した著作物であっても、著作権がクリエイターにある場合は、依頼主は無断で二次利用をすることができません。

例えば、デザイナーに依頼して作成したマスコットキャラクターが登場するアニメーション動画を作成する場合、依頼主はデザイナーにアニメーション動画を作成する許可を取る必要があります。このように作成されたアニメーション動画は、デザイナーがアニメーション動画を公表するか否かを決定する権利、デザイナーのクレジットを掲載してもらう権利を持ちます。

二次利用の範囲や条件を契約書に明記した上で締結することで、トラブルが起こる可能性を低くすることができます。

動画の二次利用はどこまでOK?

動画の二次利用において最も重要なのは、著作権の尊重です。他社の動画を利用する場合、その動画がどのようなライセンスで提供されているかを確認する必要があります。すべての動画が自由に再利用できるわけではなく、多くは著作権によって保護されています。

二次的著作物の権利範囲

二次的著作物の権利範囲は、二次的著作者の創造性が生じた部分のみであり、それ以外の部分は現著作者に権利があります。

つまり、単なるコピーや模写は著作物とはいえません。原作の著作者は、二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者と同じ権利を有するとされています。

二次的著作物が創造された時点で、原作者と二次的著作物の著作者の両方が著作権を保有するため、二次的著作物についてはお互いに無断利用できないということになります。

二次的著作物(二次創作)は著作権違反になるのか?

著作権者に許可を得ていない状態での二次利用は、基本的に法律違反になります。TwitterやFacebook、Instagram等のSNSでキャラクターのイラストをアップロードすることも基本的には違反です。

しかし、そのすべてを取り締まりしているわけではありません。著作権法では「著作権者が厳重な処罰を望むときに限って取り締まりを行うべき」と考えられています。

このように、検察官が公訴を起こす際に、被害者(被害者側の、法定の範囲の者)の告訴があることを必要とする種類の犯罪を親告罪といいます。

しかし、著作権法の全てが親告罪に該当するわけではありません。多くは親告罪ですが、一部非親告罪とされている行為もありますので十分注意しましょう。

参考:二次創作やパロディは法律違反? 著作権法違反となる行為を弁護士が解説 - ベリーベスト法律事務所

二次的著作物(二次創作)を二次利用したい場合は何をすれば良い?

合法的に動画を二次利用するためには、著作権者から許可を取るか、フェアユースの原則(一定の条件を満たしていれば、著作権者から許可を得なくても、著作物を再利用できるルール)に従って利用する必要があります。

フェアユースの場合は、教育目的や批評、パロディなど限られた用途でのみ許可されており、商用目的での利用は原則として認められていません。

二次的著作物の著作権は、二次的著作物と原作者の両方が有するため、二次的著作物の著作者と原作者の両名に許可を取る必要があります。

さらに、二次的著作物から創作された三次的著作物を利用する場合は、原作者、二次的著作物の著作者、三次的著作物の著作者の3名に許可が必要となります。

二次利用の具体例を紹介

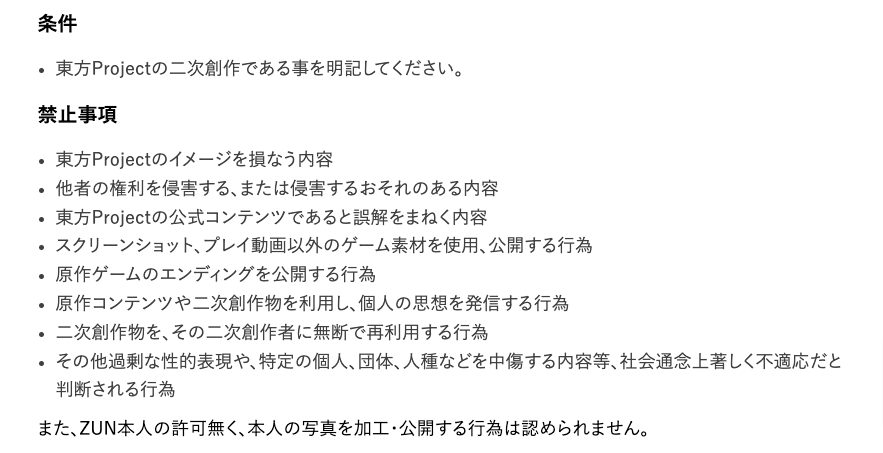

東方Project

コンテンツの二次利用は著作者にとって悪いことばかりではありません。

多くの人が二次創作を行うことでファンコミュニティが活性化し、その知名度を上げていったコンテンツが「東方project」です。

二次創作についてのガイドラインを定めており、その範囲内であれば自由に二次利用をすることが可能となっています。

くまモン

熊本県のご当地キャラクターとして知られるくまモンですが、著作権フリーにすることで、多くの企業がグッズ制作に参入し、商品が流通することで知名度が上がりました。

じつは、多くのご当地マスコットキャラクターが二次利用可能となっています。

もちろん、キャラクターによって利用許諾申請が必要ですので、実際に利用する場合は各キャラクターの公式サイトで規約を確認しましょう。利用の手引きも公開されていますので、事前に確認しておきましょう。

実際にあった著作権侵害(二次利用)の具体例

ポケモン同人誌事件

「ポケモン同人誌事件」とは、1999年にとある同人誌作家が「ポケットモンスター」の主人公であるキャラクターにわいせつな行為をさせる同人誌漫画を作成し販売したことで、著作権者である任天堂ら3社が販売した同人作家を告訴した事件です。

キャラクターのイメージを壊すような描写や、該当の同人誌が販売されていたイベントの規模の多きさを危惧し、任天堂側は告訴に踏み切りました。

ドラえもん最終話同人誌問題

2005年に男性漫画家が「ドラえもん」の最終話に関する同人誌を販売したことによって表面化された著作権侵害の問題です。

絵柄が原作と酷似しているため出版元である小学館に問い合わせが相次ぐなど、問題が大きくなり過ぎてしまったため、著作者側が2006年に同人誌作者に著作権侵害を通告しました。

二次利用・創作を許可するメリット・デメリット

メリットは知名度アップに繋がること

TwitterやFacebook、Instagramでは絵師と呼ばれるデザイナーが、キャラクターなどのイラストを頻繁にアップロードしています。

YouTubeなどの動画投稿サービスでは、東方projectのキャラクターを動画内に登場させる動画も多く配信されており、そのコンテンツの知名度を引き上げることに大きく貢献しています。

デメリットはイメージダウンのリスクがあること

一方で「ポケモン同人誌事件」や「ドラえもん最終話同人誌問題」のように、一般のユーザーを勘違いさせてしまったり、もともとの作品イメージやコンセプトを変えてしまったり、イメージダウンに繋がってしまう可能性もあります。

取り締まりを強化し過ぎてもファンからの反感を買う可能性があるため、二次創作のルールやレギュレーションを定め、許容範囲を線引きする必要があります。

著作物の二次利用についてのまとめ

今回は著作権の二次利用について解説してきました。

二次創作を許可することで、ファンの二次創作活動が活性化し知名度が上がることが期待できる反面、悪質な創作をされることでイメージダウンに繋がってしまうデメリットもあります。

創作活動をされる方は知らず知らずのうちに著作権を侵害してしまいトラブルになってしまう可能性もゼロではありません。

また、ご自身の創作物の権利を守るためにも、著作権や二次利用に関する知識はとても重要となります。

二次利用をせず、自社のIP=キャラクターを作りたい場合は、以下のページでお役立ち資料を手に入れてみてください。

アニメーション動画のおすすめ記事

基礎知識:企業でアニメーション動画が活用される理由とは?活用事例も解説

アニメ化:原作をどうやってアニメ化する?2つの方法とヒットのコツを成功事例も交えて解説

アニメのPR:海外でアニメを展開するやり方は?失敗原因・リスクを事例にもとづいて解説

事例解説:【PR動画事例】企業のPRアニメーション動画を制作会社が解説

種類・費用:アニメーション動画制作の種類別の制作料金と活用例を解説

制作技法:インディーアニメの制作費用と仕組みを公開!MVにも使われる人気の秘密を解説

制作工程:実写・アニメーションの映像制作を外注する流れとは?費用や依頼時のポイントをご紹介

依頼リスク:動画制作を依頼するのはリスク?後悔しないアニメーション動画制作の依頼方法を解説

制作会社:アニメーション動画の制作会社は増えている?上手な選び方をご紹介

MV制作:アニメMVで楽曲のファンを増やすには?最新マーケティング手法とMVの作り方を解説

実写比較:アニメーションPRと実写PRの違いとは?自社サービスをPRする最適な方法

企画方法:アニメの企画ってどうやるの?実は企画書のフォーマットは重要ではない理由

制作ツール:今話題のYouTubeアニメーション制作ツールとその特徴とは?

採用動画:多くの求職者を応募に導く!採用アニメーション動画を作るコツを解説

動画制作の基礎についての記事

・映像制作に活用されるCGとは?種類や制作会社を選ぶコツまで解説

・Unreal Engine(アンリアルエンジン)は映像制作に向かない?機能の特徴や企業が使うメリットを解説

・アニメーションMVとはなに?尺の短いアニメ作品が急増している理由とは。

・会社・事業説明(案内)の動画とは?採用向けとPR向けをそれぞれ紹介

・おしゃれで芸術性の高いアートアニメーションとは?ブランディング向けな理由や事例を紹介

・HIPHOPのラップ/R&BのMV制作にはリリックビデオ?人気の理由を紹介

・ゲーム実況配信(動画)は売上に影響する?無視できない効果やメリットを紹介

・TikTok広告で使うUGC(風)動画とは?効果的に活用する方法を紹介

・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介

・実写・アニメを融合した合成CM(MV)が増加中?理由や魅力・事例を紹介

動画制作の依頼方法についての記事

・アニメーションMVの依頼方法を解説!トラブルなくMVを納品してもらうには?

・動画制作をフリーランスに依頼する際の相場は?発注先の選び方と注意点も紹介

・アニメーション動画を外注依頼する前にすべきことを一覧にまとめました

・アニメーション制作に困っている方へ。独学・外注どちらが良いのかを解説

・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説

・クラウドワークスでアニメーション制作を依頼するリスクとは?制作会社との違いを紹介

・【まとめ版】動画制作をスムーズに依頼するための専門用語を解説

・アニメーション動画制作は外注せず内製化すべき?メリット・デメリットを解説

動画の作り方についての記事

・採用動画を制作しても応募は来ない?内容の考え方や制作事例まで紹介

・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説

・反応を得られるプロモーション動画の作り方とは?企画方法から外せないポイントまで紹介

・ブランディング動画で感動を与えるには?効果・活用方法・作り方のコツを解説

・YouTube漫画動画の作り方を制作会社が解説!何が最も大変なのかを知っておこう

・TikTokでフォロワーを増やす動画の作り方とは?良い投稿の特徴や事例を紹介

・YouTube・イベントのオープニング動画(映像)の作り方は?おしゃれ・かっこいい事例も紹介

・イベント(展示会)を成功させる動画の活用方法とは?目的別に制作のコツを紹介

・【企業向け】ブランディングに成功する動画の要素とは?参考事例も挙げて解説

・動画制作のための絵コンテとは?目的・書き方のポイントを紹介

ショート動画についての記事

・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介

・ショートアニメ制作のプロセス完全解剖!視聴者の心をつかむ企画・制作・外注の極意

・【保存版】ショートアニメ動画の制作を依頼するコツは?制作会社の選び方をプロがご紹介

・TikTok・YouTubeで「バズる」「伸びやすい」人気ジャンルは?目的別の選び方まで紹介

・【TikTokアニメ】”バズる”アニメーションの特徴とは?大人気アカウントを一挙ご紹介!

・TikTokのショートアニメ動画はどうやって作るべき?種類から収入源まで解説

・【今さら聞けない!】Instagramリールとは?活用するべき理由とテクニックを紹介

・Facebookでも「リール動画」が利用可能に!短尺動画で収益化も!

・YouTubeショート動画の再生数が伸びない原因は2つ?対策すべき指標も紹介