コミュニティ運営は、単にグループや専用のサイトを作ったり、人を集めるだけでは成功とは言えません。なぜなら、真の成功はメンバー間の継続的な関与と深い結びつきにあるからです。

例えば、あるオンライン学習コミュニティでは、月に1回のオフラインミートアップを開催することで、メンバー同士の絆を深め、オンラインでの活動も活発になったという事例があります。

しかし、「オフラインのイベントはリソースがかかる」という声もあるでしょう。確かに、リソースは必要ですが、その投資に見合う価値がコミュニティの継続的な活動として返ってくるのです。

そこで今回は、コミュニティ運営のコツについて分かりやすく解説するとともに、ユーザーに対するコミュニケーション手法のポイントをご紹介します。

- コミュニティマーケティングの基本的な概念について

- 企業がコミュニティを運営する際のメリット、顧客エンゲージメントの向上について

- コミュニティ運営における課題と、それを乗り越えるための具体的な方法について

- コミュニティの活性化や継続的な運営のための実践的なコツについて

ぜひ参考にしてみてください。

コミュニティ管理ツールについては「Discordがコミュニティ作りに活用される理由とは?熱狂的なファンが勝手にできる仕組みを解説」がおすすめです。

YouTubeやTikTokで効果的なPRを行うための「動画広告の設計方法」から「アニメーション動画の活用方法」まで「無料資料ダウンロードページ」で公開中です。多くの自社チャンネル運用、他社チャンネル運用代行を行なってきたノウハウを凝縮したガイドブックを入手してください。

<記事のポイント>

・コミュニティマーケティングの基本的な概念について分かる。

・企業がコミュニティを運営する際のメリット、顧客エンゲージメントの向上について分かる。

・コミュニティ運営における課題と、それを乗り越えるための具体的な方法について分かる。

・コミュニティの活性化や継続的な運営のための実践的なコツについて分かる。

コミュニティとは?

コミュニティ運営のコツをお伝えする前に、コミュニティとは何を指すかを解説します。我々の考えるコミュニティとは、以下が該当します。

- 特定のトピックやカテゴリーに関連するテーマ参加者が集える場

- 参加者同士が相互にコミュニケーションできる場

このように、「集まり」を意味するコミュニティですが、人は家族や学校といった何かしらのコミュニティに所属して生活しています。

例えば、地域コミュニティは特定の地域に住む人々が集まり、地域の活性化や問題解決を目的として活動を行います。他にも、オンラインコミュニティは、インターネット上で特定のテーマや興味を共有する人々が集まり、情報交換やディスカッションを行う場となります。

コミュニティの魅力は、同じ目的や価値観を共有する人々との繋がりを持つことができる点にあります。この繋がりを通じて、新しい情報や知識を得ることができるだけでなく、お互いをサポートし合ったりも可能となります。

ブランドがコミュニティを持つ価値

また、ブランドがコミュニティを持つことは長期的な繋がりを作る上で大切です。ファン同士が繋がり、お互いを刺激し合えることで、「自分の方がもっと好きだ」という競争心も生まれやすくなります。

共通の好みを持つ繋がりができることで、イベントへの参加率も上がりやすくなるなど、事業の存続において非常に重要な取り組みだと言えます。

近年、SNSやオンラインフォーラムの普及に伴い、オンライン上でのコミュニティ形成が盛んになっています。コミュニティは、個人の成長や学びの場として、または社会的な繋がりを深める手段として、今後もその重要性を増していくでしょう。

関連記事:Discordがコミュニティ作りに活用される理由とは?熱狂的なファンが勝手にできる仕組みを解説

企業がコミュニティを運営するメリット

そもそも企業がコミュニティを運営するメリットは何があるのでしょう?我々が考えるメリットは、下記が挙げられます。

- 顧客が反応してくれるようになる

- 顧客の声の収集がしやすくなる

- UGCが生まれ集客にも繋がる

細かくお伝えするなら他にも挙げられますが、特に重要なメリットに厳選して順に紹介していきます。

顧客が反応してくれるようになる

1つ目のメリットは「顧客エンゲージメントの向上につながる」ことです。

コミュニティを通じて、企業は顧客と直接コミュニケーションをとることができます。これにより、顧客のニーズや要望を直接聞くことができ、それに応えることで信頼関係を深めることができます。

顧客がコミュニティに参加し、企業からのメッセージに反応しやすくなる=関係性を深めることで、ブランドに対するロイヤルティや愛着が高まります。これは、リピート購入や口コミによる新規顧客の獲得に繋がります。

また、反応を得やすくなれば、新たな販売機会を生み出せます。例えば、コミュニティ限定のキャンペーンや特別なオファーを提供することで、顧客側としても「大切にしてもらえている」という気持ちを刺激することで熱狂度も上がっていきます。

関連記事:ロイヤルカスタマーを作るには?具体的な育成手法や考え方を紹介

顧客の声の収集がしやすくなる

2つ目のメリットは「顧客の声を集めることができる」ことです。

コミュニティの中でも、特に企業関連のコミュニティにおいては、特定の商品・サービス・ブランドのユーザーが集まります。

ユーザー同士で、または企業とユーザー間で商品やサービスに関するさまざまな意見が交換されるのです。

コミュニティ内でのディスカッションや意見交換を通じて、製品やサービスに対する顧客の本音のフィードバックを収集することができます。これは、製品改善や新しいサービスの開発に役立ちます。

また、顧客側としても自分の声が反映されたという事実は、心を掴まれやすくなります。的確な商品改善ができ、顧客の心を鷲づかみにするコミュニティ運営は、企業にとって必要不可欠ではないでしょうか。

関連記事:顧客のファン化とは?ブランドにとっての効果や手法まで紹介

UGCが生まれ集客にも繋がる

コミュニティによってファンが増えることで、ユーザーはブランドやテーマに関する口コミ(SNS投稿など)をしてくれる場合があります。これはUGCと呼ばれ、企業が出す広告とは異なり、強力なPR効果を生みます。

広告などのように、直接的な顧客獲得を計画したり、シミュレーションすることは困難です。しかし、既存客やコミュニティメンバーと交流していくことは、結果的にブランドの存続に大きく貢献するのです。

ユーザーによるUGCが増えることは、自社に代わって宣伝活動を行ってくれるということです。こうしたユーザーがどんどん増えていけば、結果的にマーケティング効率は上がり、長期的な付き合いが可能になるということです。

<UGCに関する記事>

・ハッシュタグチャレンジとは?企業がTikTokでUGCを生むためのキャンペーン事例を解説

・TwitterでUGC(口コミ)が爆増した事例は?ユーザーを巻き込むコツも解説

コミュニティ運営の課題は参加者をどう集めるか?

メリットはあるものの、コミュニティは、開設さえすればあとはコミュニティメンバーによって勝手に盛り上がると勘違いしている人も少なくありません。

そうしたユーザー主体のコミュニティも確かに存在しますが、ビジネス向けのコミュニティの場合は企業側からのアプローチが欠かせません。

企業側から適切にアプローチをしていないビジネスコミュニティは、次第にユーザー離れを引き起こしてしまいます。こうならないためには、SNSやコミュニティ専用サイトなどで参加者を巻き込むイベントやコンテンツを計画していく必要があります。

<コミュニティ集客に関する記事>

・ファンコミュニティサイトとは?SNSとの違いや運営方法を紹介

・コミュニティ参加者を集めるSNSの活用方法とは?具体的な方法や手順を紹介

コミュニティ運営の外せないポイント

この適切なアプローチを図るうえで重要な点をご紹介します。

はじめは少人数でスタート

1つ目のポイントは「最初は少人数のメンバーからスタートする」ことです。

コミュニティ活動をスタートする時は、人数よりもそのコミュニティを活性化させることを最優先に考えましょう。活性化させるには、ナーチャリング(育成)する意識を持ってコミュニケーションしていくと良いでしょう。

コミュニティの熱量は、最終的にコミュニティメンバーの人数にも影響しますが、最初から人数を集めてもなかなかコミュニティは活性化しません。

コミュニティのスタート時期では、焚火に火をつけるかのように、少人数で密度の高いコミュニケーションを図り、次第に人数を増やして人数とコミュニケーションの熱量を比例させていくことをおすすめします。

まずは1人の熱狂的なファンを作り、そのファンによって1人、また1人と増えていく地道な積み重ねが本質的な方法だと個人的には考えます。

関連記事:ナーチャリングとは?焼き畑農業にしない方法とフェーズごとの施策を解説

コミュニティの目的を明確化する

2つ目のポイントは「コミュニティの目的を明確にする」ことです。

コミュニティには、さまざまな目的があります。

企業側からすれば「顧客のニーズを把握したい」「ユーザー間でQ&Aを完結させたい」などの目的があり、ユーザー側からしても「同じ趣味の人で集まりたい」「商品・サービスに関する情報を共有したい」などの目的があります。

コミュニティの目的が明確なほどメンバー間で共感しやすくなり、共感する人同士が集まればコミュニティ内の結束が強まります。

入ったはいいものの何をすればいいか分からないという状態を避け、結果、コミュニティは熱量を高め、企業はコミュニティから多くのメリットを得られるようになるのです。

参加者に当事者意識を持たせる

3つ目に「参加者にも『当事者』としての意識を持ってもらう」ことです。

コミュニティ活動において、コミュニティの参加者にも何らかの役割を与えることが重要です。

そうすることによって、当事者意識を持たせることができれば、継続してコミュニティに参加してくれる可能性が高まるのです。

例えば「メンバーの意見を有機的に反映させる」ための仕組みと、それを公表する仕組みを実践できれば、ユーザーは当事者としてコミュニティ内で活動してくれるようになります。

実際にこの点に着目してコミュニティの仕組みを考え、ユーザーを巻き込んだコミュニティ運営に成功している企業も多いです。

参加者同士の交流ができる仕組み作り

4つ目のポイントは「参加者同士で交流できる仕組みを作る」ことです。

特にオンラインコミュニティの運営においては、オンラインの領域だけでなく、オフラインの領域でもコミュニケーションをとれる方法を用意することをおすすめします。

いわゆる「オフ会」というものであり、運営側が積極的にイベントを企画することでコミュニティのメンバー同士での交流がより深まります。

コミュニティの参加者同士が気軽にやりとりできる環境を整えることで、企業側がコミュニティを管理しなくても自然にコミュニティは適切な形を維持する力を高めます。

もちろん運営側が完全放置することは危険ですが、適切な運営に必要なリソースを少しでも抑え、コミュニティの熱量を高めるためには交流の場を設けることが必要なのです。

新規メンバーを大切にする

5つ目のポイントは「新規メンバーを大切にする」ことです。

コミュニティの中には、開設時から加入しているメンバーもいれば、開設から数年経過して新たにコミュニティに参加するというメンバーもいます。

もし、古参メンバーだけで盛り上がっていると、コミュニティは「閉鎖的」な雰囲気になってしまい、新規メンバーの参加率を下げ、離脱率を高めてしまうのです。

長くコミュニティに参加してくれているメンバーを大切にすることはもちろん重要なことですが、新規メンバーに対しても相応の配慮をしなければコミュニティは成長しません。

コミュニティに参加しやすく、また、既存のメンバーとの交流もしやすい仕組みや雰囲気を構築することをおすすめします。

やってはいけない!コミュニティ運営でのNG事項

ここまで運営のコツをご紹介しましたが、下記に運営するにあたって避けるべきポイントをご紹介します。

入会への敷居が低すぎる

1つ目に「入会への敷居が低すぎる」ことです。

コミュニティの中には、特定の条件を満たしたユーザーのみをメンバーとして迎え入れるところもあります。

あまりにも敷居が高すぎるとメンバーが十分に集まらず、コミュニティの成長を阻害してしまうリスクがありますが、逆に「来るもの拒まず」の姿勢も避けなければなりません。

コミュニティ参加の敷居があまりにも低すぎると、コミュニティの目的に合わないメンバーが増えてしまいます。

その結果、人数に見合わないほどにコミュニティの熱量が下がる結果となってしまい、コミュニティの管理に割くリソースばかり増大してしまうのです。

コンテンツ型コミュニティになっている

2つ目は「過度なコンテンツ型のコミュニティになってしまう」ことです。

コミュニティには、そのプラットフォームに合わせたさまざまな形があります。

特に自社で一からサイトを作り上げる場合などは自由度が高く、さまざまな独自コンテンツを盛り込むことでユーザーの利益となります。

しかし、あまりにもコンテンツ型に傾倒してしまうと、コンテンツの更新など運営者の負担が大きく、その割に失敗しやすいというデメリットがあります。

ユーザーが気軽にやりとりできる「交流型コミュニティ」のほうが、失敗のリスクや運営の負担を減らすことができます。

もちろん、何らかのコンテンツを盛り込むことはユーザーの利益となりコミュニティの成長にもつながりますが、あまりにも多くのコンテンツを盛り込むことはおすすめできません。

コミュニティの目的に応じて、必要最低限のコンテンツからスタートし、運営側に余裕が出てきたらコンテンツを増やすという流れがおすすめです。

短期で結果を得ようとする

3つ目は「短期間で成果を得ようと考える」ことです。

前述の通り、企業がビジネス向けのコミュニティを構築し運営することは、最終的に企業側にとって大きなメリットをもたらす可能性があります。

しかし、あまりにも利益第一主義が浮き出た運営手法をしてしまうと、ユーザー離れを起こしてしまうリスクが高まるのです。

どんなビジネスモデルであっても、最初から理想通りの利益を生み出すことは稀です。

コミュニティがビジネスで役立つまでには、時間がかかって当たり前だということを念頭に置きましょう。

コミュニティ運営に必要な進行スキル

運営を維持するために欠かせないコミュニティマネージャーの存在が必要です。

ここからは、コミュニティマネージャーとして必要なスキルをご紹介します。

ニーズを読む能力

コミュニティのメンバーが求めるニーズを理解し、手抜きをせずにコミュニティを設計していく必要があります。

コミュニティを利用するメンバー層について掘り下げながら、どのような運営や取り組みが求められているのかを探りましょう。

コミュニティを盛り上げる工夫に取り組むときは、コミュニティマネージャー自身がコミュニティに愛着を持っているかどうかも大切です。

管理者とメンバー全体がコミュニティに対するよいイメージができると、事業を安定させる仕組みづくりにつながります。

柔軟に対応できるコミュニケーション能力

相手の視点に立って行動できる考え方が重要です。

コミュニティに関わる人の気持ちに寄り添いながら、言葉で伝えて意思疎通を図れるコミュニケーション能力が求められます。

コミュニティ運営には、絶対に決められたルールが存在しないため、コミュニティマネージャーが臨機応変に問題に対応する流れが必要です。

都度問題を解消するためにも、横のつながりを意識しながらメンバーと柔軟にコミュニケーションが取れるフットワークの軽さが求められます。

発信する・伝える能力

コミュニティの存在を多くの人やファンに知ってもらうためには、SNSやホームページを使って情報発信することが何よりも大切です。

しかし、ただ発信して終わりではなく、コミュニティマネージャーとして相手の行動を引き出せる伝え方が求められます。

価値観を共有できるとコミュニティを活性化させるきっかけにつながるため、コピーやライティングに関する技術を磨いておきましょう。

企画・情報収集の能力

コミュニティの価値をあげて盛り上げるためには、コミュニティマネージャーが軸になってイベントを企画することが大切です。

管理側の視点を反映させるのではなく、コミュニティの参加者にメリットが感じられる内容を実践しましょう。

また、企画やイベントの実施で得られるデータを集めて調査を進めながら、運営継続と改善の判断材料に使います。

コミュニティマネージャーには、情報収集や分析する能力など、幅広い視点から物事が考えられる視座が必要です。

コミュニティ運営の成果指標(KPI)は何にすべき?

コミュニティ運営において、"具体的な成果を可視化しづらい"ことで、"投資判断が後回しになりがち"だという問題があります。これは、我々がコミュニティ構築のサポートをしていると多く頂く悩みのひとつです。

そこで、どういった指標を見ていくのがおすすめなのか、以下にコミュニティのKPIを紹介します。

コミュニティ参加者数・率

母集団の数やアプローチに対する効率を判断する指標です。コミュニティの認知度や、興味を持ってもらえているかを判断します。

イベント参加数・率

母集団のうち何パーセントがイベントに参加したかで、現状のコミュニティメンバーの熱狂度が分かります。イベントの参加率が悪ければ、魅力的な企画ではないか、十分な交流がないなどの原因が考えられます。

シェア数・率

熱狂的なファンはインフルエンサーとしての活動もしてくれます。UGCを生んでいる数や投稿のシェア率などでコミュニティの成果が分かります。商品改善へのフィードバックも計測しておき、どのような不満があるかも分析していきましょう。

コミュニティ参加者のリピート率

コミュニティ活動がリピート購入にどれだけ寄与しているかを確認する指標として有効です。通常のリピート率と比べて、参加者の方が高い数値であれば十分な成果として判断することが可能です。

コミュニティ参加者のLTV(生涯価値)

顧客が生涯でどれだけの価値を企業にもたらすかを示す指標です。コミュニティ活動によってこの指標が向上すると、活動の効果を具体的に示すことができます。

これらの指標をコミュニティに参加していない顧客と比較することで、コミュニティ活動の成果を明確に可視化することができます。コミュニティ活動は売上向上に寄与する重要な活動であり、その効果は具体的な指標によって測定することが可能です。

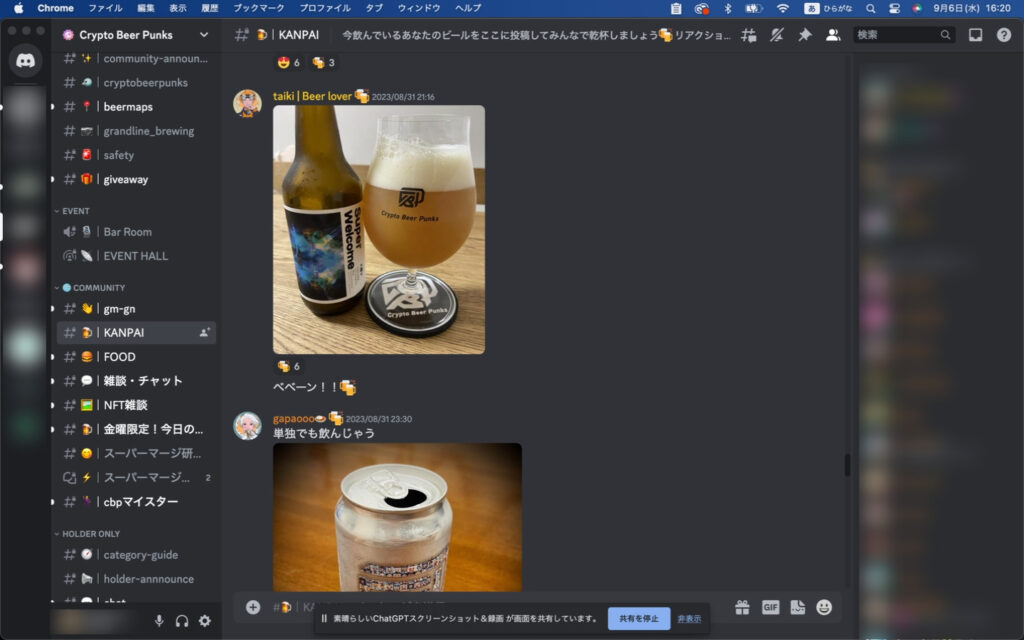

筆者が運営サポートをしているコミュニティの事例

コミュニティマーケティングを支援する我々が活用しているのがDiscordによるコミュニティ運営です。写真のように、オリジナルグッズや専用商品も企画・手配することで、コミュニティの帰属意識を高める工夫も盛り込んでいます。

また、各ユーザー同士がそれらのグッズを用いた投稿をし合うことを促し、コミュニティが活性化することも実現しています。

こうしたコミュニティ運営の進行や、グッズの企画から手配といった必要なことをすべてサポートしているため、検討中の方はお気軽にご相談ください。

コミュニティマネジメントについてのまとめ

ここまでのポイントをまとめてみます。

- コミュニティ運営は、メンバーの投資度や運営の改善点を示す指標が必要

- KPIをカスタマイズし、コミュニティの運営を効果的に行う

- Discordを活用し、オリジナルグッズや専用商品で帰属意識を高める

- オフラインの交流も大切で、オフ会などでメンバー同士の交流を深める

- 新規メンバーを大切にし、コミュニティが閉鎖的にならないよう注意

- コンテンツ型コミュニティは運営者の負担が大きく、失敗しやすい

- 交流型コミュニティは運営の負担を減らし、熱量を保つことができる

- コミュニティマーケティングは、コミュニティを活用した手法で、一般的なマーケティングとは異なる

- コミュニティマーケティングは、ユーザーとのコミュニケーションが鍵

- プロセスエコノミーは、応援・共感をベースにした消費で、推し活もこの消費行動に関連

- コミュニティストーリーをSNSで活用することは、コミュニティ運営の有効な手法

完成品だけが消費者に見えていたところから、その工程をコミュニティ内で公開することは、コミュニティ運営の手法としておすすめです。

また、消費者はプロセスから応援しているので、アウトプットした商品を購入してすぐに忘れてしまうということが少なく、結果として長い間応援してくれるファン獲得につながることも考えられます。

その工程すべてをコミュニケーション戦略に取り組むことでは、企業の発展が期待できる新たなマーケティング手法のひとつだと言えるでしょう。

アニメーション動画のおすすめ記事

基礎知識:企業でアニメーション動画が活用される理由とは?活用事例も解説

アニメ化:原作をどうやってアニメ化する?2つの方法とヒットのコツを成功事例も交えて解説

アニメのPR:海外でアニメを展開するやり方は?失敗原因・リスクを事例にもとづいて解説

事例解説:【PR動画事例】企業のPRアニメーション動画を制作会社が解説

種類・費用:アニメーション動画制作の種類別の制作料金と活用例を解説

制作技法:インディーアニメの制作費用と仕組みを公開!MVにも使われる人気の秘密を解説

制作工程:実写・アニメーションの映像制作を外注する流れとは?費用や依頼時のポイントをご紹介

依頼リスク:動画制作を依頼するのはリスク?後悔しないアニメーション動画制作の依頼方法を解説

制作会社:アニメーション動画の制作会社は増えている?上手な選び方をご紹介

MV制作:アニメMVで楽曲のファンを増やすには?最新マーケティング手法とMVの作り方を解説

実写比較:アニメーションPRと実写PRの違いとは?自社サービスをPRする最適な方法

企画方法:アニメの企画ってどうやるの?実は企画書のフォーマットは重要ではない理由

制作ツール:今話題のYouTubeアニメーション制作ツールとその特徴とは?

採用動画:多くの求職者を応募に導く!採用アニメーション動画を作るコツを解説

動画制作の基礎についての記事

・映像制作に活用されるCGとは?種類や制作会社を選ぶコツまで解説

・Unreal Engine(アンリアルエンジン)は映像制作に向かない?機能の特徴や企業が使うメリットを解説

・アニメーションMVとはなに?尺の短いアニメ作品が急増している理由とは。

・会社・事業説明(案内)の動画とは?採用向けとPR向けをそれぞれ紹介

・おしゃれで芸術性の高いアートアニメーションとは?ブランディング向けな理由や事例を紹介

・HIPHOPのラップ/R&BのMV制作にはリリックビデオ?人気の理由を紹介

・ゲーム実況配信(動画)は売上に影響する?無視できない効果やメリットを紹介

・TikTok広告で使うUGC(風)動画とは?効果的に活用する方法を紹介

・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介

・実写・アニメを融合した合成CM(MV)が増加中?理由や魅力・事例を紹介

動画制作の依頼方法についての記事

・アニメーションMVの依頼方法を解説!トラブルなくMVを納品してもらうには?

・動画制作をフリーランスに依頼する際の相場は?発注先の選び方と注意点も紹介

・アニメーション動画を外注依頼する前にすべきことを一覧にまとめました

・アニメーション制作に困っている方へ。独学・外注どちらが良いのかを解説

・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説

・クラウドワークスでアニメーション制作を依頼するリスクとは?制作会社との違いを紹介

・【まとめ版】動画制作をスムーズに依頼するための専門用語を解説

・アニメーション動画制作は外注せず内製化すべき?メリット・デメリットを解説

動画の作り方についての記事

・採用動画を制作しても応募は来ない?内容の考え方や制作事例まで紹介

・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説

・反応を得られるプロモーション動画の作り方とは?企画方法から外せないポイントまで紹介

・ブランディング動画で感動を与えるには?効果・活用方法・作り方のコツを解説

・YouTube漫画動画の作り方を制作会社が解説!何が最も大変なのかを知っておこう

・TikTokでフォロワーを増やす動画の作り方とは?良い投稿の特徴や事例を紹介

・YouTube・イベントのオープニング動画(映像)の作り方は?おしゃれ・かっこいい事例も紹介

・イベント(展示会)を成功させる動画の活用方法とは?目的別に制作のコツを紹介

・【企業向け】ブランディングに成功する動画の要素とは?参考事例も挙げて解説

・動画制作のための絵コンテとは?目的・書き方のポイントを紹介

ショート動画についての記事

・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介

・ショートアニメ制作のプロセス完全解剖!視聴者の心をつかむ企画・制作・外注の極意

・【保存版】ショートアニメ動画の制作を依頼するコツは?制作会社の選び方をプロがご紹介

・TikTok・YouTubeで「バズる」「伸びやすい」人気ジャンルは?目的別の選び方まで紹介

・【TikTokアニメ】”バズる”アニメーションの特徴とは?大人気アカウントを一挙ご紹介!

・TikTokのショートアニメ動画はどうやって作るべき?種類から収入源まで解説

・【今さら聞けない!】Instagramリールとは?活用するべき理由とテクニックを紹介

・Facebookでも「リール動画」が利用可能に!短尺動画で収益化も!

・YouTubeショート動画の再生数が伸びない原因は2つ?対策すべき指標も紹介

・Discordがコミュニティ作りに活用される理由とは?熱狂的なファンが勝手にできる仕組みを解説

・NFTホルダー限定コミュニティの作り方とは?おすすめ管理ツールや事例を紹介

・ファンマーケティングとは?顧客を呼び寄せる口コミ戦略を紹介

・顧客のファン化とは?ブランドにとっての効果や手法まで紹介

・ファンコミュニティサイトとは?SNSとの違いや運営方法を紹介

・コミュニティ参加者を集めるSNSの活用方法とは?具体的な方法や手順を紹介

・コミュニティ運営は難しい?具体的な課題やマネジメントのコツを紹介

・Twitterコミュニティを作ってメンバーを増やすには?CRMで活用する方法まで紹介

<イベント企画に関する記事>

・【事例紹介】3DCG/VR/ARをイベントで活用した新たなプロモーション手法とは?

・【事例紹介】プロジェクションマッピングを活用したイベントとは?仕組みや作品例も解説

・PR目的のイベントを成功させるには?企画のコツや開催するメリットを解説

・イベント集客を広告で成功させるには?運用テクニックから広告に頼らない施策まで紹介

・セミナーを売上に最大限つなげるためには?対面型とオンラインの違いやメリットを紹介

<企画・運用代行会社についての記事>

・インターネット広告代理店に依頼して成果を出すには?任せるべき部分や選ぶ基準を紹介

・SNSアカウントの運用代理店をどう選べば良い?外注のメリットや依頼時の注意点を解説

・失敗しないイベント企画会社の選び方とは?依頼メリットや注意点まで紹介