NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。

ブランドの帰属意識を高める上で、コミュニティ作りに注目が集まっています。コミュニティを作るためには、NFTを会員権として活用したりイベントを開催することが挙げられます。ですが、コミュニティは共通点を持つ人々の繋がりを意味するため、ブランド側が一方的に集まりを作っても意味がありません。

つまり、コミュニティメンバー同士が主体的に発信し合って、交流を図れることが大切だということです。このようなコミュニティを運営する上で、適したコミュニケーションツールとなっているのがDiscord(ディスコード)です。

今回は、Discordを活用して"コミュニティをどのように作るのか"を紹介していきます。企業として、顧客同士が交流を図り帰属意識を高める方法を知りたい場合は参考にしてみてください。

他にも、PR活動やマーケティング施策としてDiscordをどのように取り入れられるかを紹介していきます。

YouTubeやTikTokで効果的なPRを行うための「動画広告の設計方法」から「アニメーション動画の活用方法」まで「無料資料ダウンロードページ」で公開中です。多くの自社チャンネル運用、他社チャンネル運用代行を行なってきたノウハウを凝縮したガイドブックを入手してください。

Discord(ディスコード)とは、アメリカ合衆国で開発された「ボイスチャットサービス」です。

テキストでのチャットだけでなく、音声でのボイスチャット、Webカメラを通してのテレビ電話にも対応しており、1対1の会話はもちろんのこと、大人数でのコミュニケーションツールとしても利用可能です。

高品質なビデオ通話でありながらタイムラグが発生しないことがDiscordの特徴で、2015年のリリース以来、ゲーマーの間で人気となりました。

PlayStation 5のコンソールにもボイスチャットを実装する動きがあり、ゲーム業界全体で注目されていることがわかります。

近年では企業がテレワークの手段として活用したり、ファンコミュニティやオンラインサロン、ウェビナーなどでも利用されるようになってきており、ゲーム業界以外にもDiscordが徐々に広まってきています。

参考:Discord

Discordは、「サーバー」と呼ばれるグループの中に、細かくチャンネルを作り、招待されたユーザー同士でボイスチャットやテキストでのチャットを楽しむことができます。

Discordで出来ることは以下が挙げられます。

社内コミュニケーションツールとしては、SlackやChatWork、Teemsなどが使われることが多いかもしれません。ですが、Discordにもほとんどの機能が備わっており社内ツールとしても問題なく活用が可能です。

順に見ていきましょう。

サーバーでは「ロール(役職)」を作成してメンバーに割り当てることができ、ロールごとに「サーバーの管理」、「メッセージの管理」といった権限を設定できます。

テキストチャットでは、オリジナルの絵文字を登録することができます。無料のものから有料のものまで、さまざまな種類が存在しており、「文章だと冷たい印象を持たれてしまう」といった心配もありません。

また、大人数のサーバー内では発言が流れてしまいがちですが、スレッド機能を活用することで、トピックごとにメッセージのみを集められます。スレッドの名前を設定して何のトピックなのかを明確にすることもできるため、企業間のプロジェクト進行にも最適です。

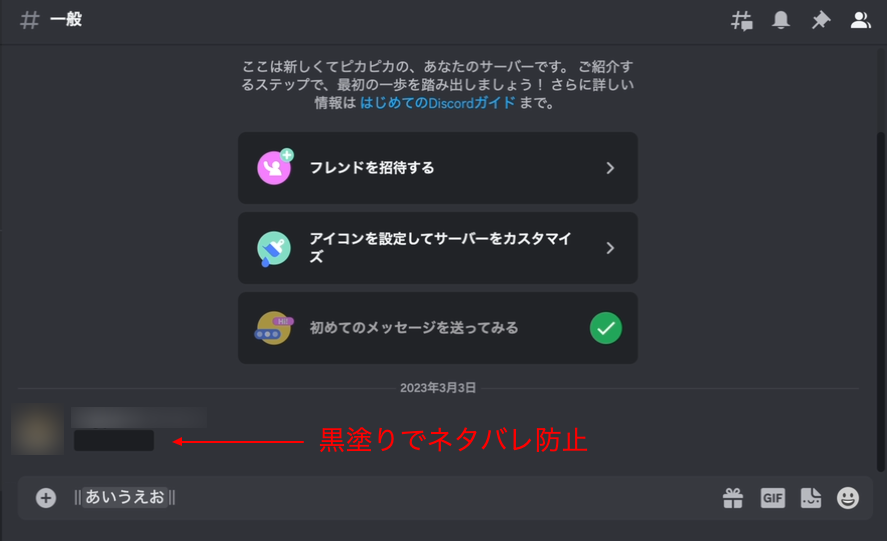

他にも、"発言を黒塗りで隠せる"といったネタバレ防止に使える「スポイラータグ」という楽しい機能まであります。やり方は、以下のテキストをメッセージ入力欄に入力することで使えます。

ネタバレ防止機能の使い方

「||」で囲う:||あいうえお||

「/spoiler」と入力する:/spoiler あいうえお

上図のように、|| で囲った文字列を発言すると"黒塗りでテキストチャットに表示"されます。内容を見るときは、クリックすれば表示されます。

このように、コミュニケーションが楽しくなるような機能も多く存在しています。

上質なボイスチャットとビデオ通話機能が備わっており、ストレスなくコミュニケーションを図ることが可能です。個人間での通話や、グループ通話なども可能です。

また、「iMyFone MagicMic」というボイスチェンジャーを使うことで、コミュニケーションを楽しくしたり、プライバシーを守ることもできます。

Disocrdでは、フレンド追加されているか同じサーバーメンバーでなければDMを送ることができません。こうした仕様によって、無関係の相手から個別の連絡が来ることを抑制できるようになっています。

当ブログを運営するNOKIDでも、社内コミュニケーションツールとしてDiscordを活用しています。

数多く存在するコミュニケーションツールの中で、Discordがコミュニティ作りに適している理由は、ユーザーが自然と参加したくなるような仕掛けが作れるからです。そのカギとなるのがbotによる機能拡張です。

例えば、発言を繰り返すとレベルが上がり優遇されることで、自然とユーザー同士が交流をしやすい環境を作れる点などです。

具体的なbotの例を挙げると、コミュニティに参加したユーザーに自動で対応を行うMEE6やDiscord内でアンケートを取れるSimple Poll、自動翻訳を行うDiscord Translatorなど、多数のbotが公開されています。

MEE6は、サーバー(コミュニティ)に入ってきた新規ユーザーへ自動で対応することができます。ウェルカムメッセージを自動で送ったり、役職の付与したり、発言の量によって対象ユーザーのレベルが上がる機能などがあります。

このようにエンジニアでなくとも手軽にカスタマイズして使いやすくできる点も魅力です。

参考:Explore millions of Discord Bots & Servers

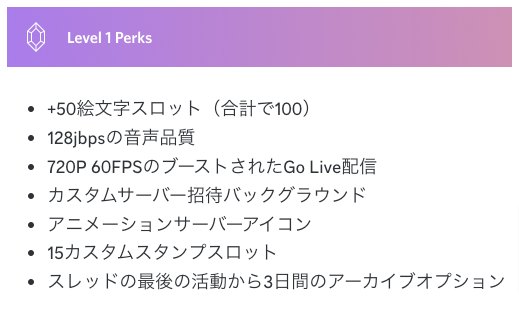

サーバーブーストとは、「使用されたブーストの数に応じて、サーバーの機能が拡張される」という機能です。サーバーのレベルを上げることで、レベルに応じて各機能が使用できるようになります。具体的には、以下の図をご覧ください。

このように、コミュニティ(サーバー)へ参加したユーザーが優越感を感じられたり、一定の熱狂的なユーザーだけしか発信しないことを仕組みとして防ぎやすくできるため、コミュニティ運営に適しているのです。

創業者のジェイソン・シトロン氏は、スマホ向けゲームにコミュニティ機能を追加できるサービス『OpenFeint』で創業しました。

OpenFeintは2011年に日本のグリー株式会社に1億4000万ドルで売却、その資金で2012年にゲーム開発スタジオ『Hammer & Chisel』を設立しました。

MOBA(マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ)を制作するも商業的な成功はできませんでした。

しかしシトロン氏は、ファイナルファンタジーXIVやLeague of Legendsなどのゲームで、既存のVoIPソフトウェア(インターネットやイントラネットなどのIPネットワーク上で、音声による通話を実現する技術のこと)を使用してのチーム戦術が、タイムラグや通話品質の問題でとても難しいことに気がつき、2015年にDiscordをリリースしました。

Twitchのユーザーやゲームコミュニティを中心に広まり、多くのゲーマーによって利用されるようになりました。現在では、ゲーマーだけでなくテレワークや友人とのコミュニケーションツールとしての利用ユーザーが増加しています。

<コミュニティ作りに関する記事>

・NFTホルダー限定コミュニティの作り方とは?おすすめ管理ツールや事例を紹介

・ファンマーケティングとは?顧客を呼び寄せる口コミ戦略を紹介

・顧客のファン化とは?ブランドにとっての効果や手法まで紹介

Discordを活用したコミュニティとして、以下の活用方法が挙げられます。

Discordを最大限活用してコミュニティを運営するには、タイムラグが少ない高品質なボイスチャット機能を使って、リアルタイムで速報性のあるコンテンツでの施策がマッチします。

例えば、スピーチや会見をリアルタイムで翻訳・通訳するコンテンツや、有識者が解説するようなコンテンツ、スポーツの試合をリアルタイムで解説する、映画の解説など、ライブ配信に近い形かつ、相互コミュニケーションを円滑に取れる形が、Discordの機能を活かした施策に繋がります。

ファンコミュニティであれば、ファン同士が集まり交流する場として活用したり、抽選で当選したユーザーのみがボイスチャットをできるなど、いわゆるオンラインサイン会のような形で活用することができます。

自社サービスやブランドにフォーカスして、ユーザー同士がディスカッションできる場を提供し、プロダクト側とユーザー側との繋がりを持つというのも施策の一つです。ゲーム企業が運用するサーバーでは数千人規模のコミュニティもあり、大規模なオンラインイベントにもDiscordは有効です。

また、コミュニティの運営にはTwitterなどのSNSも活用して認知や盛り上げを行っていくことも大切です。

関連記事:TwitterでUGC(口コミ)が爆増した事例は?ユーザーを巻き込むコツも解説

オンラインサロンを運営する場合は、大人数でのライブチャット機能やユーザーごとの権限設定によって快適に運営できます。また、サロン加入者が簡単に登録してサーバーに参加できるという点も大切になります。

また、オンラインサロンは参加ユーザーとのコミュニケーションで場の空気が作られていきます。そのため、

リアルタイムでオンライン中のユーザーが分かり、リアルに近いライブ感を感じてもらいやすい仕様は、雰囲気づくりにも役立ちます。

ウェビナーを運営する場合は、サポートスタッフの権限を設定したり、オンラインサロン同様にライブチャット機能で快適に運営できます。

また、ウェビナー終了後もサーバー内でコミュニケーションを取りやすい状態を維持できるため、開催後のフォローがしやすいと言えます。

オンラインサロンやウェビナーも同様に該当ユーザーを限定的に招待することで、Discord上でコミュニケーションを取る形で運営可能です。

関連記事:セミナーを売上に最大限つなげるためには?対面型とオンラインの違いやメリットを紹介

Discordでコミュニティを構築する一番のメリットは、低コストでオンラインコミュニティを作ることができる点です。サーバーは無料で立てることができ、必要に応じてbotなどの機能に課金することで、運用コストを抑えることが可能です。

また、複数の言語をコミュニケーションを1つのサーバーの中でで運用することができます。他にも、ユーザー間で招待しやすいのもDiscordの特徴で、運用次第では集客ツールとしての機能も果たしてくれます。

参考:Community Onboarding FAQ - Discord

商品やサービス、プロダクトのマーケティングキャンペーンにてDiscordを活用する際には、DiscordそのものがTikTokやインスタグラムのようなソーシャルネットワークとして開発されたプラットフォームではないことがデメリットとなります。

全世界で月間アクティブユーザーは1億5000万人を超えるサービスではありますが、ユーザーは数千ものサーバーに散在しているため、そもそもの知名度やニーズがないプロダクトや企業によるリーチは困難となります。

また、DiscordにはInstagramでいう発見タブや拡散機能がなく、広告配信などもできないため、自身が立ち上げたサーバー以外でマーケティングキャンペーンを遂行することが難しいサービスでもあります。

後述する他クリエイターの人気サーバーを利用して商品紹介を行う、フリップス社のようなマーケティング施策も可能ではありますが、ターゲティングや分析を細かくできない点に注意が必要です。

サーバーの参加状況から大まかにどのセグメント層が参加しているのかはわかりますが、実際に誰にどれくらいリーチしたのかを測定したり、ジオターゲティングなどを行うことはできません。

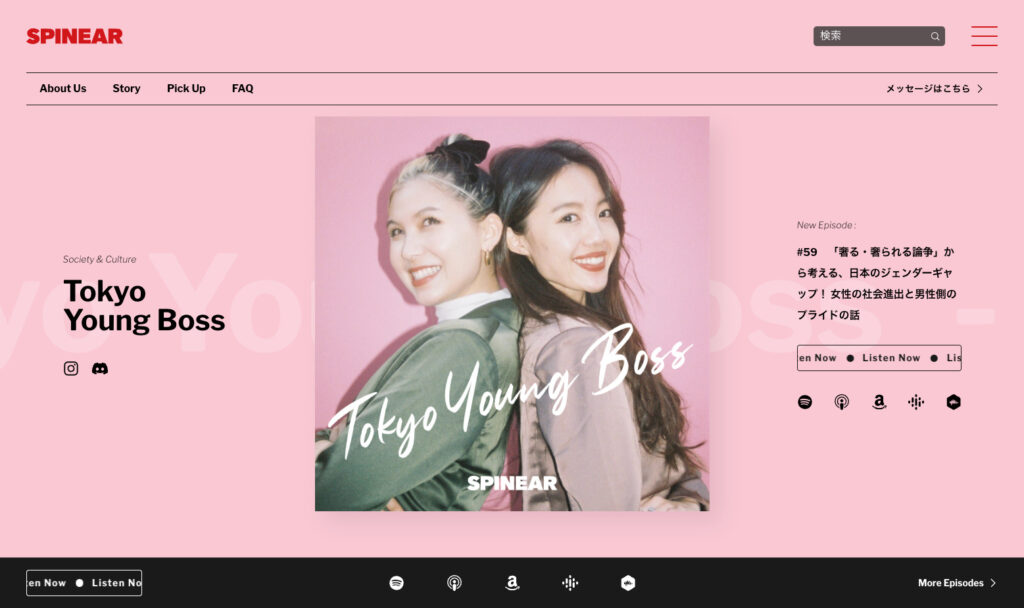

2022年12月に、J-WAVE(81.3FM)のインターネットオーディオ事業を担うJAVEによるデジタル音声コンテンツ配信サービス「SPINEAR」では、ポッドキャスト『Tokyo Young Boss』のDiscordコミュニティを開設しました。

『Tokyo Young Boss』は、Z世代を代表するモデル兼起業家として活躍する長谷川ミラ、佐藤マクニッシュ怜子が届ける、おしゃべりポッドキャストです。

トークの内容は恋愛相談から上司の愚痴、自分のセクシャリティについての悩みや、起業の具体的なアドバイスまで幅広く展開し、18〜27歳の女性リスナーを中心に支持を受けています。

Discordサーバーでのコミュニティ特典として、ここでしか見ることのできないオフショットや、動画の投稿などが行われている他、今までに送られてきたメッセージの中に多くみられたカテゴリーをチャンネルに設定し、『Tokyo Young Boss』リスナーが交流しやすい環境を作りました。

「ホットトピック」は、アメリカのポップカルチャーグッズの販売チェーンで、全米で800以上の店舗およびECプラットフォームを展開しています。

日本でもポップアップストアが展開されるなど、人気のブランドとなっています。

ホットトピックが立ち上げたのは、自社のサービスとは関係のないコミュニティサーバーで、アニメにフォーカスしたDiscordサーバー「アニメ&ビヨンド(Anime & Beyond)」を立ち上げました。

ホットトピックの商品を購入しているユーザーと親和性の高いジャンルのサーバーを立ち上げ、コミュニティを活発化させることにより、自社の新商品やアイテムを発表できる場となりました。

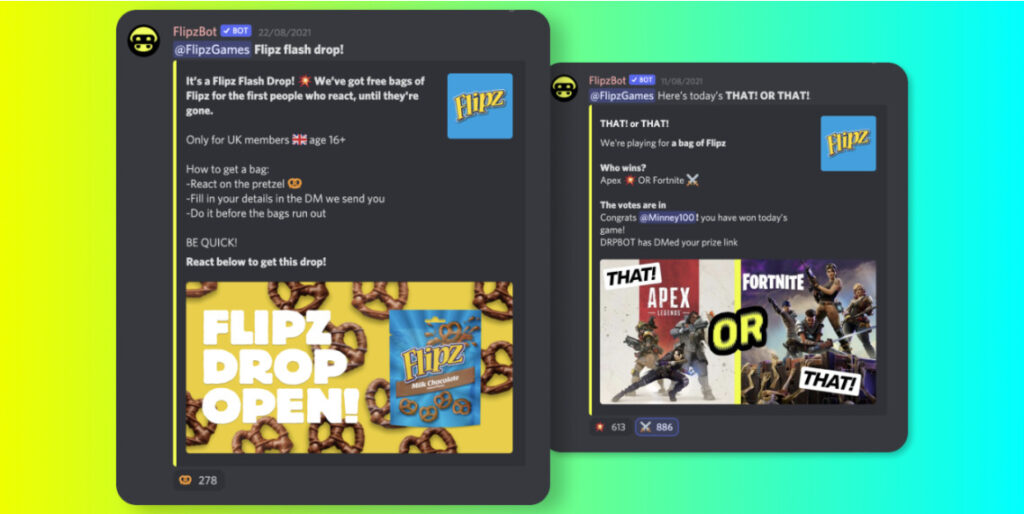

Nestle社によって誕生したチョコプレッツェルブランド「Flipz(フリップズ)」は、ホットトピックのようにDiscordサーバーを立ち上げるのではなく、人気サーバーとコラボすることで自社の製品をPRしていきました。

各サーバーに配備されている自動化ゲームを利用し、ユーザーはDiscordのボットを相手にジャンケンをし、勝つと景品としてFlipzを1袋もらえるというものでした。

出典:Brands are tiptoeing into Discord - Modern Retail

こちらは、クラフトビールとNFTを融合したCryptoBeerPunksのDiscordコミュニティです。

弊社NOKIDで、コミュニティの立ち上げから運営まで支援させていただき、国内最大級のコミュニティへと成長しました。それまでには、SNSを活用して盛り上がりを高めたり、各社とのイベントを企画・開催するなど、ユーザーに認知してもらい参加したいという気持ちを刺激できるよう工夫してきました。

例えば、上図の通りNFTゲームとCryptoBeerPunksのNFTコレクションがコラボするなどで、NFTゲームのユーザーへクラフトビールの認知へ繋げる機会を作ったこともあります。

他にも、さまざまなオリジナルグッズを用意し、販売を行ったり、コミュニティ参加者や条件達成者にプレゼントするなどで、コミュニティへ加わる価値を工夫しています。これは、収益化によってコミュニティメンバーへの還元を強化できる体制の構築にも貢献しています。

オンラインに限定せず、リアルイベントも開催することで、コミュニティの繋がりを強化してファン同士が交流できる場も用意しています。

このように、コミュニティが盛り上がることで、リアルでの行列のように「人が人を呼ぶ状態」が作れます。今後、大手企業のオンライン強化の流れによって、ますます集客が難しくなっていくことから、既存顧客との繋がりを強化していくことが求められていくはずです。ぜひ、こうした取り組みも視野に入れてブランドの発展を願っております。

ちなみに、コンセプトムービーは、制作実績ページに掲載しています。さらに詳細を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

参考:ビール×NFTプロジェクト「Crypto Beer Punks」が全てのNFTで遊べるNFTWarsへ参画 - PRTimes

Discordを活用したコミュニティ作りの企画は、動画制作だけでなくNFTを活用したコミュニティ作りを支援している当ブログを運営するNOKID(ノーキッド)がおすすめです。おすすめのポイントは以下のような点です。

アニメーションという表現方法の中にも、スライドに動きをつけたものから3DCGを活用したもの、セル画など多岐に渡るテイストがあります。NOKIDでは、独自審査を通過したクリエイターによって幅広い要望にお応えできます。

動画を制作する場合には、要望通りに動画を制作することだけでは効果を発揮しないことが多くあります。NOKIDでは、動画の活用目的に沿った構成や表現を計画しております。

例えば、TikTokであれば認知に適したアルゴリズムになっておりユーザーが次々と動画をスワイプして観ていきます。そのため、冒頭の2〜3秒で注意を引くためのアイデア、PRに繋げるためにどのような情報を発信すべきかといった"ビジネス視点とクリエイティブ視点"のバランスを意識しております。

反応が取れるからといって、ビジネスにまったく繋がらない「奇抜な投稿」では制作費用を掛けても企業の価値が上がることはほとんど考えられません。

イベントの成功には、どれだけの見込み客にイベントを知ってもらい、興味を持ってもらえるかがカギを握ります。素晴らしいイベントであったとしても、上手くPR活動を行わなければ知られることはなく盛り上がりにかけた状態で終了を迎えます。

NOKIDでは、どのようにオンラインでイベントを認知させていくか、そのために適した動画はどんな内容にすべきか、といった企画から支援してきました。

SNSを効果的に活用することで、イベント開催前から認知を広げるだけでなく、開催期間中にも飽きさせず盛り上がりを演出することで「参加はしていないユーザーにも興味を持つきっかけを作る」ことまで工夫を凝らしました。

NFTなどの最新技術も積極的に取り入れて、PRに活かすよう心がけております。上図のようにカンファレンスへも登壇することで情報の発信も行っております。

ぜひ、各サービスの詳細をご覧になって、どういった面でお役に立てるか確認してみてください。

ここまでの内容をまとめてみます。

今回は、コミュニティ作りに適したツールである「Discord」について紹介しました。

ぜひ、ブランドのファンを一層盛り上げるためにも、イベントだけでなくDiscordを活用したオンラインコミュニティ作りも検討してみてください。

また、ブランドのPRやSNSでの投稿を考える際に役立つ資料を下記で公開しているので、参考にしてみてください。

基礎知識:企業でアニメーション動画が活用される理由とは?活用事例も解説

アニメ化:原作をどうやってアニメ化する?2つの方法とヒットのコツを成功事例も交えて解説

アニメのPR:海外でアニメを展開するやり方は?失敗原因・リスクを事例にもとづいて解説

事例解説:【PR動画事例】企業のPRアニメーション動画を制作会社が解説

種類・費用:アニメーション動画制作の種類別の制作料金と活用例を解説

制作技法:インディーアニメの制作費用と仕組みを公開!MVにも使われる人気の秘密を解説

制作工程:実写・アニメーションの映像制作を外注する流れとは?費用や依頼時のポイントをご紹介

依頼リスク:動画制作を依頼するのはリスク?後悔しないアニメーション動画制作の依頼方法を解説

制作会社:アニメーション動画の制作会社は増えている?上手な選び方をご紹介

MV制作:アニメMVで楽曲のファンを増やすには?最新マーケティング手法とMVの作り方を解説

実写比較:アニメーションPRと実写PRの違いとは?自社サービスをPRする最適な方法

企画方法:アニメの企画ってどうやるの?実は企画書のフォーマットは重要ではない理由

制作ツール:今話題のYouTubeアニメーション制作ツールとその特徴とは?

採用動画:多くの求職者を応募に導く!採用アニメーション動画を作るコツを解説

・映像制作に活用されるCGとは?種類や制作会社を選ぶコツまで解説

・Unreal Engine(アンリアルエンジン)は映像制作に向かない?機能の特徴や企業が使うメリットを解説

・アニメーションMVとはなに?尺の短いアニメ作品が急増している理由とは。

・会社・事業説明(案内)の動画とは?採用向けとPR向けをそれぞれ紹介

・おしゃれで芸術性の高いアートアニメーションとは?ブランディング向けな理由や事例を紹介

・HIPHOPのラップ/R&BのMV制作にはリリックビデオ?人気の理由を紹介

・ゲーム実況配信(動画)は売上に影響する?無視できない効果やメリットを紹介

・TikTok広告で使うUGC(風)動画とは?効果的に活用する方法を紹介

・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介

・実写・アニメを融合した合成CM(MV)が増加中?理由や魅力・事例を紹介

・アニメーションMVの依頼方法を解説!トラブルなくMVを納品してもらうには?

・動画制作をフリーランスに依頼する際の相場は?発注先の選び方と注意点も紹介

・アニメーション動画を外注依頼する前にすべきことを一覧にまとめました

・アニメーション制作に困っている方へ。独学・外注どちらが良いのかを解説

・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説

・クラウドワークスでアニメーション制作を依頼するリスクとは?制作会社との違いを紹介

・【まとめ版】動画制作をスムーズに依頼するための専門用語を解説

・アニメーション動画制作は外注せず内製化すべき?メリット・デメリットを解説

・採用動画を制作しても応募は来ない?内容の考え方や制作事例まで紹介

・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説

・反応を得られるプロモーション動画の作り方とは?企画方法から外せないポイントまで紹介

・ブランディング動画で感動を与えるには?効果・活用方法・作り方のコツを解説

・YouTube漫画動画の作り方を制作会社が解説!何が最も大変なのかを知っておこう

・TikTokでフォロワーを増やす動画の作り方とは?良い投稿の特徴や事例を紹介

・YouTube・イベントのオープニング動画(映像)の作り方は?おしゃれ・かっこいい事例も紹介

・イベント(展示会)を成功させる動画の活用方法とは?目的別に制作のコツを紹介

・【企業向け】ブランディングに成功する動画の要素とは?参考事例も挙げて解説

・動画制作のための絵コンテとは?目的・書き方のポイントを紹介

・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介

・ショートアニメ制作のプロセス完全解剖!視聴者の心をつかむ企画・制作・外注の極意

・【保存版】ショートアニメ動画の制作を依頼するコツは?制作会社の選び方をプロがご紹介

・TikTok・YouTubeで「バズる」「伸びやすい」人気ジャンルは?目的別の選び方まで紹介

・【TikTokアニメ】”バズる”アニメーションの特徴とは?大人気アカウントを一挙ご紹介!

・TikTokのショートアニメ動画はどうやって作るべき?種類から収入源まで解説

・【今さら聞けない!】Instagramリールとは?活用するべき理由とテクニックを紹介

・Facebookでも「リール動画」が利用可能に!短尺動画で収益化も!

・YouTubeショート動画の再生数が伸びない原因は2つ?対策すべき指標も紹介

・NFTホルダー限定コミュニティの作り方とは?おすすめ管理ツールや事例を紹介

・ファンマーケティングとは?顧客を呼び寄せる口コミ戦略を紹介

・顧客のファン化とは?ブランドにとっての効果や手法まで紹介

・TwitterでUGC(口コミ)が爆増した事例は?ユーザーを巻き込むコツも解説

・【事例紹介】3DCG/VR/ARをイベントで活用した新たなプロモーション手法とは?

・【事例紹介】プロジェクションマッピングを活用したイベントとは?仕組みや作品例も解説

・PR目的のイベントを成功させるには?企画のコツや開催するメリットを解説

・イベント集客を広告で成功させるには?運用テクニックから広告に頼らない施策まで紹介

・地域イベントで町おこしをするには?効果的なPR方法や過去のイベント事例を紹介

・セミナーを売上に最大限つなげるためには?対面型とオンラインの違いやメリットを紹介

・NFT(画像・動画)をPR施策にどう活用するのか?参考事例も交えて解説

・YouTube運用代行会社はどこへ依頼すべき?外注できる内容や費用相場を紹介

・【保存版】ショートアニメの制作を依頼するコツは?制作会社の選び方をプロがご紹介

・Youtube運用代行会社でお願いするときに抑えておきたい3つのこと

・Youtubeの運用コンサル会社は何をしてくれるの?依頼するメリットもご紹介

・アニメーション動画の制作会社は増えている?上手な選び方をご紹介

・YouTubeチャンネルと広告の運用代行を選ぶ前に知るべきポイントとは?

・インターネット広告代理店に依頼して成果を出すには?任せるべき部分や選ぶ基準を紹介

・SNSアカウントの運用代理店をどう選べば良い?外注のメリットや依頼時の注意点を解説

・IPビジネスを代理店に依頼するメリットとは?活用するコツや費用感も紹介

・失敗しないイベント企画会社の選び方とは?依頼メリットや注意点まで紹介

NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。