2022.02.18

2023.02.01

ブランディング動画制作を依頼する際の注意点とは?アニメーションが活用されやすい理由も紹介

近年では、ブランディングに動画を活用する企業が増えてきました。それもそのはず、経済産業省では、2020年度に引き続き2021年度もブランディング動画制作に補助金制度を設けており、国全体で推奨されています。

企業のブランディングのために、自社の姿勢や理念に対する顧客の共感を呼ぶストーリー性のある映像(ブランデッドコンテンツ)を制作する事業について、映像制作・発信、効果検証等に必要な経費の一部を支援します。

引用:【J-LOD第5弾】企業のブランディングに資するストーリー性のある映像の制作・発信に関する補助金の公募が開始されました – 経済産業省HP

しかし、いざ自社でも活用を検討しようとすると「ブランディング動画制作を依頼する際に、どのように依頼したら良いのか」疑問に思う方も多いかと思います。この記事では、動画制作の依頼に不安がある方に向けて、動画制作会社の立場から、依頼時に考えておくべきポイントをお伝えしていきます。

ブランディング動画を作るコツは「ブランディング動画で感動を与えるには?効果・活用方法・作り方のコツを解説」がおすすめです。

YouTubeやTikTokで効果的なPRを行うための「動画広告の設計方法」から「アニメーション動画の活用方法」まで「無料資料ダウンロードページ」で公開中です。多くの自社チャンネル運用、他社チャンネル運用代行を行なってきたノウハウを凝縮したガイドブックを入手してください。

ブランディング動画制作の際に注意すべき点

ブランディング動画を制作する際には、どのような動画にするか?ということより先に、「誰にどのような認識になってもらうのか?」を考えておく必要があります。これが決まってから、ようやく「どのような内容・表現にしていくか?」が決まってきます。

つまり、ブランディング動画を公開することまで考慮した制作ができるかが、視聴者の印象に残せるかに関わってくるのです。

ブランディング動画は制作〜公開まで多くの工程がある

ストーリー設計ができたとしても、企画から動画の制作、さらに動画のアップロードまで全て自力で実施するには、かなりの工数がかかってしまいます。初めて制作される方の場合、ブランディング動画を制作するのに必要な全体の工程を把握することが難しいかと思います。

これまでに制作したことのない依頼者がディレクション進行を行なうと、全体像が想定できないため納期が遅れてしまう可能性が高くなります。

また、ブランディング動画は制作するだけでなく、公開してようやくスタートです。つまり、SNSや広告の知見といった制作以外の知識が必要とされるため、専門領域は外注することも検討してみましょう。

関連記事:動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説

ブランディングにはアニメーション動画が注目されている

動画制作のハードルが下がってきたこともあり、企業のポジションを明確にしたり、価値を高める目的でブランディング動画を活用する企業が増えています。中でも、特に大手企業が取り組んで話題を呼んだのが、アニメーションによって制作されたブランディング動画です。

今注目のアニメーションを用いたブランディング動画には、以下のメリットがあります。

- 将来のビジョンや企業の歴史を振り返りやすい

- キャラクターの確立でIPビジネスへと展開可能

- 実写では困難な内容も伝えやすい

- 費用を抑えやすい

- 修正が納品後もできるため改善していける

- 記憶に残りやすい

このように、撮影の必要がないアニメーション動画は"修正が行いやすく伝わりやすい強み"を持つため、視聴してもらいやすくなります。

アニメーションを活用したブランディング動画のメリットについては「【広報担当者必見】アニメーションを企業や商品のブランディングに活用するメリットとは?」で更に詳しく解説しています。

関連記事:【PR動画事例】企業のPRアニメーション動画を制作会社が解説

ブランデッドコンテンツを制作するポイント

経済産業省が委託する映像産業振興機構によると、企業のブランディングのために、自社の姿勢や理念に対する顧客の共感を呼ぶストーリー性のある映像(ブランデッドコンテンツ)を制作するポイントとして、次の3点を明記しています。

- CMの匂いがするものは避けられやすい

- エンタメ性がないと広く⼀般に観てもらえな

- 受け⼿の感情を動かすことで企業や商品イメージが受け⼊れられる

出典:ストーリー性のある映像を制作する上でのポイント - 特定非営利活動法人 映像産業振興機構

このように、ブランディング動画の制作には、前提として惹きつけられるストーリー設計が重要なのです。上述でご紹介した参考事例では、感動や共感を得るための惹きつけれられるストーリーがあることが分かるはずです。

このように、ストーリーを作り込むことで、商品のように実体のないサービスやブランドの思想でもアニメーションによって伝わりやすくすることが可能になります。

ブランディング動画制作のポイントや事例は「【事例付き】アニメブランディング動画を制作する際に抑えたいポイント」をご覧ください。

動画作りに関する記事

【企業担当者向け】TikTokの動画制作はどうやるの?自社と外注を比較解説

YouTube漫画動画の作り方を制作会社が解説!何が最も大変なのかを知っておこう

SNSではブランドストーリーで共感を得る

綺麗な動画を制作しても、視聴者に企業の理念や将来のビジョンが伝わらなければ本末転倒となってしまいます。だからこそ、ストーリーによって視聴者に分かりやすく企業やブランドのことを知ってもらう必要があります。

なぜストーリー性が必要なのかは、現代のSNSが盛んとなっている状況が背景に有ります。現代では、SNSが普及したことによって日々多くのコンテンツを目にする機会が増えています。そのため、一度視聴されただけでは印象や記憶に残りにくくなっているのです。

このような状況で、宣伝的な要素の強い映像=一方的に商品や企業の魅力を伝える動画では共感されません。つまり、ただ動画が消費されてしまう時代となっているのです。「ストーリー性」を重要視するブランディング動画は、現代のSNS時代でも共感を得ることができる動画となっています。

SNSを活用した動画に関する記事

【TikTokアニメ】”バズる”アニメーションの特徴とは?大人気アカウントを一挙ご紹介!

動画を活用するならYouTubeとTikTokどちらがいい?アニメーション制作会社が解説

TikTokでフォロワーを増やす動画の作り方とは?良い投稿の特徴や事例を紹介

成功するTikTok動画の種類とは?動画制作会社が徹底解説

ブランディング動画制作を外注・内製する場合の違い

これまで述べてきたように、ブランディング動画の制作には、伝えたい内容を戦略的に伝えられる「ストーリー設計」が最も重要となります。つまり、ストーリー設計さえ十分にできるのであれば、外部の制作会社ではなく自社内での制作も可能になるでしょう。

制作にあたり、自社でブランディング動画を制作する場合のメリット・デメリットをそれぞれ簡単にまとめてみました。

自社制作のメリット

- 外注するのに比べて費用を抑えやすい

- 制作のノウハウが社内に蓄積される

自社制作のデメリット

- 本業に加えて制作する時間・工数がかかる

- 目的にあったアニメーション制作をするには難しい

詳しくは下記の記事でも解説していますので、こちらも是非ご覧ください。

動画制作時に注意しておきたい点は「動画制作を依頼するのはリスク?後悔しないアニメーション動画制作の依頼方法を解説」をご覧ください。

アニメーションを活用したブランディング・PR企画ならNOKID

アニメーションを活用してブランディング・PRを行う場合は、多くのアニメーションチャンネルを手掛け、動画制作だけでなく数々のイベントの認知拡大まで支援してきた当ブログを運営するNOKID(ノーキッド)がおすすめです。おすすめのポイントは以下のような点です。

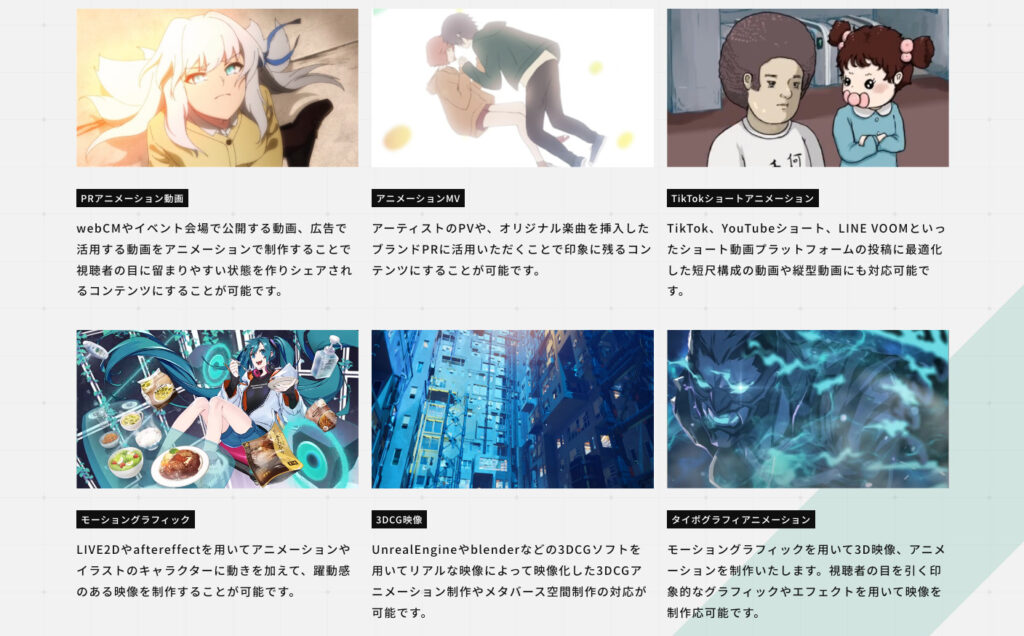

1.2,000名を超えるNOKID審査基準を満たしたクリエイターによる幅広いテイストへの対応力

※アニメーションのさまざまなテイスト

アニメーションという表現方法の中にも、スライドに動きをつけたものから3DCGを活用したもの、セル画など多岐に渡るテイストがあります。NOKIDでは、独自審査を通過したクリエイターによって幅広い要望にお応えできます。

2.PR方法までを考慮した"作るだけではない"動画企画・制作力

動画を制作する場合には、要望通りに動画を制作することだけでは効果を発揮しないことが多くあります。NOKIDでは、動画の活用目的に沿った構成や表現を計画しております。

例えば、TikTokであれば認知に適したアルゴリズムになっておりユーザーが次々と動画をスワイプして観ていきます。そのため、冒頭の2〜3秒で注意を引くためのアイデア、PRに繋げるためにどのような情報を発信すべきかといった"ビジネス視点とクリエイティブ視点"のバランスを意識しております。

反応が取れるからといって、ビジネスにまったく繋がらない「奇抜な投稿」では制作費用を掛けても企業の価値が上がることはほとんど考えられません。

3.イベント・プロジェクト企画からPRまで対応可能な企画力

※PROJECT EMOTIONイメージ

イベントの成功には、どれだけの見込み客にイベントを知ってもらい、興味を持ってもらえるかがカギを握ります。素晴らしいイベントであったとしても、上手くPR活動を行わなければ知られることはなく盛り上がりにかけた状態で終了を迎えます。

NOKIDでは、どのようにオンラインでイベントを認知させていくか、そのために適した動画はどんな内容にすべきか、といった企画から支援してきました。

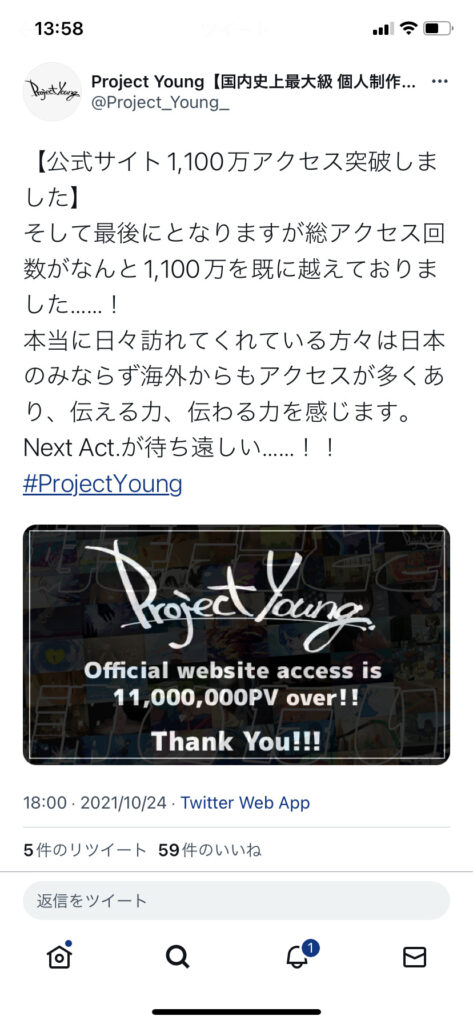

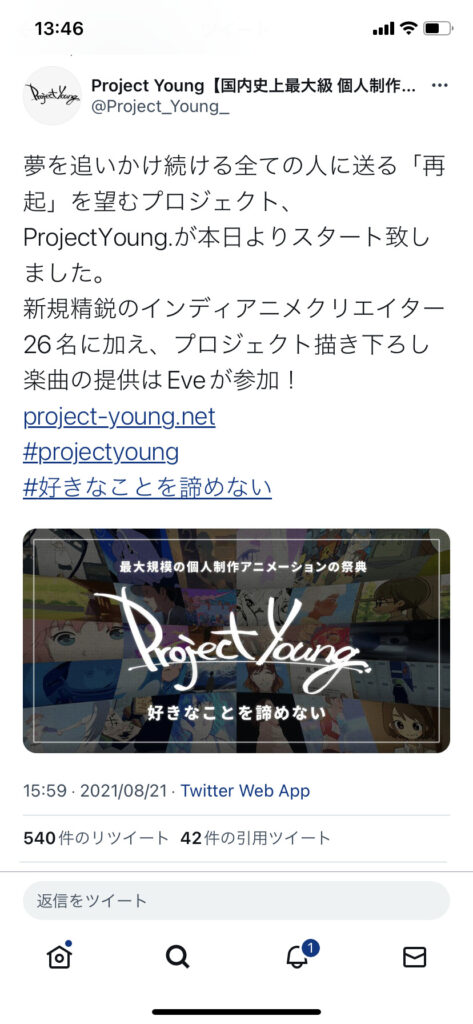

アクセス数の経過報告により擬似的な行列を表現

イベントの魅力を随時発信することで認知を広げる

SNSを効果的に活用することで、イベント開催前から認知を広げるだけでなく、開催期間中にも飽きさせず盛り上がりを演出することで「参加はしていないユーザーにも興味を持つきっかけを作る」ことまで工夫を凝らしました。

4.NFTなどの最新技術をいち早く実行して蓄積された変化への対応力

NFTなどの最新技術も積極的に取り入れて、PRに活かすことを心がけております。上図のように世界最大級のNFTオンラインイベント「Nonfungible Tokyo」にも登壇し、情報の発信も行っております。

ぜひ、制作実績をご覧になってどういった表現ができるかを確認してみてください。

NOKIDが手掛けたブランディング動画の制作例

動画の内容を作る設計テンプレートなどの資料は以下のダウンロードページで公開しています。ぜひ手に入れて活用してみてください。

アニメーション動画のおすすめ記事

基礎知識:企業でアニメーション動画が活用される理由とは?活用事例も解説

アニメ化:原作をどうやってアニメ化する?2つの方法とヒットのコツを成功事例も交えて解説

アニメのPR:海外でアニメを展開するやり方は?失敗原因・リスクを事例にもとづいて解説

事例解説:【PR動画事例】企業のPRアニメーション動画を制作会社が解説

種類・費用:アニメーション動画制作の種類別の制作料金と活用例を解説

制作技法:インディーアニメの制作費用と仕組みを公開!MVにも使われる人気の秘密を解説

制作工程:実写・アニメーションの映像制作を外注する流れとは?費用や依頼時のポイントをご紹介

依頼リスク:動画制作を依頼するのはリスク?後悔しないアニメーション動画制作の依頼方法を解説

制作会社:アニメーション動画の制作会社は増えている?上手な選び方をご紹介

MV制作:アニメMVで楽曲のファンを増やすには?最新マーケティング手法とMVの作り方を解説

実写比較:アニメーションPRと実写PRの違いとは?自社サービスをPRする最適な方法

企画方法:アニメの企画ってどうやるの?実は企画書のフォーマットは重要ではない理由

制作ツール:今話題のYouTubeアニメーション制作ツールとその特徴とは?

採用動画:多くの求職者を応募に導く!採用アニメーション動画を作るコツを解説

動画制作の基礎についての記事

・映像制作に活用されるCGとは?種類や制作会社を選ぶコツまで解説

・Unreal Engine(アンリアルエンジン)は映像制作に向かない?機能の特徴や企業が使うメリットを解説

・アニメーションMVとはなに?尺の短いアニメ作品が急増している理由とは。

・会社・事業説明(案内)の動画とは?採用向けとPR向けをそれぞれ紹介

・おしゃれで芸術性の高いアートアニメーションとは?ブランディング向けな理由や事例を紹介

・HIPHOPのラップ/R&BのMV制作にはリリックビデオ?人気の理由を紹介

・ゲーム実況配信(動画)は売上に影響する?無視できない効果やメリットを紹介

・TikTok広告で使うUGC(風)動画とは?効果的に活用する方法を紹介

・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介

・実写・アニメを融合した合成CM(MV)が増加中?理由や魅力・事例を紹介

動画制作の依頼方法についての記事

・アニメーションMVの依頼方法を解説!トラブルなくMVを納品してもらうには?

・動画制作をフリーランスに依頼する際の相場は?発注先の選び方と注意点も紹介

・アニメーション動画を外注依頼する前にすべきことを一覧にまとめました

・アニメーション制作に困っている方へ。独学・外注どちらが良いのかを解説

・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説

・クラウドワークスでアニメーション制作を依頼するリスクとは?制作会社との違いを紹介

・【まとめ版】動画制作をスムーズに依頼するための専門用語を解説

・アニメーション動画制作は外注せず内製化すべき?メリット・デメリットを解説

動画の作り方についての記事

・採用動画を制作しても応募は来ない?内容の考え方や制作事例まで紹介

・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説

・反応を得られるプロモーション動画の作り方とは?企画方法から外せないポイントまで紹介

・ブランディング動画で感動を与えるには?効果・活用方法・作り方のコツを解説

・YouTube漫画動画の作り方を制作会社が解説!何が最も大変なのかを知っておこう

・TikTokでフォロワーを増やす動画の作り方とは?良い投稿の特徴や事例を紹介

・YouTube・イベントのオープニング動画(映像)の作り方は?おしゃれ・かっこいい事例も紹介

・イベント(展示会)を成功させる動画の活用方法とは?目的別に制作のコツを紹介

・【企業向け】ブランディングに成功する動画の要素とは?参考事例も挙げて解説

・動画制作のための絵コンテとは?目的・書き方のポイントを紹介

ショート動画についての記事

・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介

・ショートアニメ制作のプロセス完全解剖!視聴者の心をつかむ企画・制作・外注の極意

・【保存版】ショートアニメ動画の制作を依頼するコツは?制作会社の選び方をプロがご紹介

・TikTok・YouTubeで「バズる」「伸びやすい」人気ジャンルは?目的別の選び方まで紹介

・【TikTokアニメ】”バズる”アニメーションの特徴とは?大人気アカウントを一挙ご紹介!

・TikTokのショートアニメ動画はどうやって作るべき?種類から収入源まで解説

・【今さら聞けない!】Instagramリールとは?活用するべき理由とテクニックを紹介

・Facebookでも「リール動画」が利用可能に!短尺動画で収益化も!

・YouTubeショート動画の再生数が伸びない原因は2つ?対策すべき指標も紹介

認知・ブランディング広告って必要なの?運用のテクニック・考え方を解説

【広報担当者必見】アニメーションを企業や商品のブランディングに活用するメリットとは?

【事例付き】アニメブランディング動画を制作する際に抑えたいポイント

ブランディング動画で感動を与えるには?効果・活用方法・作り方のコツを解説

動画ブランディングはYouTubeで行うと良い!?その理由と活用方法を解説

【種類別】アニメーション動画制作の料金が知りたい!種類別の制作料金と活用例を解説

企業でアニメーション動画が活用される理由とは?活用事例も解説