オンライン広告では、効果測定が可能なため獲得コストを重視する場合が多くなります。

そのため、認知やブランディングを目的とした広告は効果が分かりづらく意味がないのではないか?と考えられるケースがあります。

ですが、非常に重要なのは「初回接触の機会」を作ることです。そのための手段として、認知を目的とした広告が必要になるということです。

マーケティングや広告運用と一括りに言っても、商品の購入やアプリのダウンロード・Webサイトへの誘導などの購買行動を促すものから、商材や企業そのものを認知させるものまで目的によってさまざまです。他にも、人々が抱く印象を変化させていくブランディングまで幅広く存在しています。

そこで今回は、認知・ブランディングに特化した広告メニューや広告媒体、運用テクニック、広告運用の考え方などをご紹介していきます。認知拡大やブランディングにお悩みの方はぜひご一読ください。

「どんなクリエイターに依頼しても効果的な動画広告を作るための設計マニュアル」では、さらに具体的な動画広告の作り方を公開しています。動画広告に必要な要素や、社内教育としてもご活用ください。 他にも「無料資料ダウンロードページ」で公開中です。ぜひ入手してみてください。

ブランディングとは?

ブランディングとは、企業や商品のブランドを消費者に認知させ、狙った認識を持ってもらうことで価値や信頼を向上させていくためのマーケティング手法です。また、コモディティ化された商品差の少ないカテゴリーにおいては、ブランド想起率が上がることで手に取られやすい確率を上げるという行動経済学を考慮した方法でもあります。

ブランディング広告の代表例

よく目にする広告では、テレビCMや駅前の広告看板などがブランディング広告の代表例です。

ブランディングの第一歩は消費者に知ってもらうことではありますが、ただ認知されているだけではブランディングとは言えません。

消費者にどんな印象を与えるか、どんなイメージを持ってもらえるかを突き詰めていくことがブランディングで大切なことになります。

ブランディングと認知拡大の違い

ブランディングが「狙った印象を与えるための目的」を指す場合、認知拡大は「実現する手段のひとつ」を指します。つまり、概念と手法といった違いがあります。

認知拡大は、あくまでブランディングをする上で必要な指標や方法のひとつということです。

それぞれ同じような意味で扱われがちですが、ブランディングへ取り組むためにコンセプト設計を行い、それを多くの見込み客に知ってもらうために認知拡大する手段として広告などがあるようなイメージです。

オンラインでブランディングをする意味はあるのか?

ブランディングはそれだけでコンバージョンが発生しないことが多く、どれだけ効果があったのかを可視化しづらいという側面もあります。

例えば、テレビCMを放送した場合に「どれくらいの人がCMを視聴したか?」は算出することができますが、「テレビCMの視聴が購入のきっかけになった人数」などは正確に数字を出すことが難しくなっています。

もし、初回接触の機会を重視せず獲得コストばかりを重視すると、すぐに購入や申込をする状態の人だけにアプローチすることになってしまいます。このように認知拡大やブランディングを一切考えずに広告運用を行ってしまうと、顕在層を狩り尽くしてしまうのです。

すると、どんどん効率の良いアプローチ対象者が減っていくため、広告効果が悪くなり獲得数も減少していってしまうのです。

穴の開いたバケツに例えられることが多いですが、「水が穴から流れ出てしまうのに、上から水が入れられない」といったイメージです。これでは減り続けるしかありません。

そのため、ブランディングを行ったり顧客に問題を自覚してもらうような情報を提供し、潜在層を顕在層へと育成していくことで常に獲得効率の良い見込み客を生み出し続ける工夫が必要なのです。

他社が育成していたのをあとから奪い取るような場合は、相応のブランド力といった価値が必要です。

ぜひ、認知を目的とした初回接触を生み出す動画を広告も活用しながら発信し続けていきましょう。

ブランディング動画を作るコツや活用例については「ブランディング動画で感動を与えるには?効果・活用方法・作り方のコツを解説」で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

認知拡大・ブランディング向けの広告メニュー

テレビCM

テレビCMはテレビで番組の前後や途中で放送される広告のことです。

番組内で放送できる広告枠を購入することで広告配信を行うことができます。

マス4媒体(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌)の中で最も幅広い層から利用されているメディアで、文字や画像だけでは伝わりにくい商品やサービスも映像であれば視聴者に直感的に理解してもらうことが可能です。

「多くの人に認知させることができる」「記憶に残りやすい」「消費者からの信頼が高い」というメリットを兼ね備えており、まさにブランディングに最適な広告媒体です。

テレビCMだからといって数億規模の広告費が必要なわけではありません。

もちろん有名な俳優や芸能人をイメージキャラクターに起用する場合はかなりのコストになりますが、地方テレビ局の地域番組であれば1枠5万円〜10万円程度で購入できる場合もあります。

テレビCMのメリットについては「テレビCMを配信するメリットとは?Web広告との連携や効果測定の仕組みを解説」の記事も併せてご覧ください。

ABEMA Ads

ABEMAはサイバーエージェントとテレビ朝日が出資して2015年4月に設立された株式会社AbemaTVが運営するVODサービスです。

ABEMAではアニメ、ドラマ、ニュースから釣りやスポーツなどの趣味に関する番組まで、幅広い番組が24時間配信されています。

1週間あたりのアクティブユーザー数を表すWAUは1,200万人規模で推移しており、国内の動画配信サービスにおけるMAU(月間アクティブユーザー数)はAmazonプライム・ビデオに次いで2位となっています。

ABEMAでは動画広告を配信することが可能で、15秒、30秒、60秒~180秒程度の長編広告まで配信することができます。

広告位置の最適化によるユーザーストレスの低減を徹底しており、動画広告の視聴完了率は90%を越えています。

さらに、視聴ユーザーにストレスを与えることなく訴求できるため、他の動画広告媒体よりも広告効果が高いといわれています。

ユーザーとしては若年層が多く、18-34歳が半数以上を占めています。

実際に配信する際はターゲットユーザーがマッチしているのか調査してみることをおすすめします。

YouTube広告(TrueView広告)

YouTuberが職業として定着したように、視聴者にとってYouTubeは生活の一部となるくらい多くの人に利用されています。

しかし、YouTubeで配信する動画広告は、編集技術の発達により一定のクオリティが求められるようになっています。

テレビCMやABEMA Adsと違い、スキッパブル広告ではユーザーがスキップをするまでの5秒間で訴求したいことをまとめなければなりません。

運用面においては他媒体よりも工数がかかってしまうことは否めないですが、広告費をできるだけ安く、幅広いユーザー層にアプローチできるYouTube広告はブランディングに欠かせない広告チャネルです。

運用型広告は配信した分だけを支払えばいいので、ミニマムでの広告運用も可能です。

YouTube広告にも様々な広告メニューがあり配信方法も効果も様々です。その中でも幅広い業種・商材で活用しやすい広告メニューなのは、「インストリーム広告」と、「インフィード動画広告」だと言えます。

詳しくは「【YouTube広告】インストリームとインフィード動画広告を最適化するには?効果的なアカウント設定を解説」の記事にまとめているので、参考にしてみてください。

参考:YouTube 広告でビジネスの成長を促進 - YouTube Advertising

看板広告

看板広告とは、街中のビルの屋上や道路沿いに掲示されるオフラインの広告の指します。看板広告は、長期に渡ってそのエリアを利用する人々の視界に繰り返し入るため、認知拡大やブランディングに最適な手法です。

エリアを限定してプロモーションできることが看板広告のメリットで、比較的安価に多くのユーザーにアプローチできます。

しかし、設置場所の選定には気を遣う必要があり、ただ交通量の多さだけで選んでしまうとあとから後悔する結果となってしまうかもしれません。学生が多い場所なのか、サラリーマンが多い場所なのか、通行人の属性やエリアの特徴を加味した上で広告設置場所を決定しましょう。

また、看板広告は効果測定が難しいため、専用の電話番号を掲載するなど、効果測定用の指標を用意しておく必要があります。

現在では、看板のように静止画だけでなく3DCGを活用して動きのある目を惹く手法も出てきています。

3DCGプロモーション手法に関する記事

【事例紹介】3DCG/VR/ARをイベントで活用した新たなプロモーション手法とは?

【事例紹介】プロジェクションマッピングを活用したイベントとは?仕組みや作品例も解説

DV360

Googleが提供するDSPであるDV360(ディスプレイ&ビデオ360)は、Google広告が保有している配信面だけでなく、国内の主要なSSPにアクセスできるため、Google広告よりも多くの配信面にアプローチすることが可能です。

Google広告でもGoogleと提携する200 万以上のウェブサイトに配信できますが、DV360の保有するインプレッション数は3,800億以上とも言われています。

DV360の配信面の例としてはMicroAd、AppNexus、adstir、OpenX、Fluct、Geniee、Xrost、YieldOne、i-mobileなど、数えればきりがないほどで、Yahooディスプレイ広告にも出稿することが可能です。

上記媒体に加えて、YouTube広告やAbemaTV、Tverなど、CTVを含めた複数媒体を横断したアトリビューション分析が可能な点がDV360のメリットです。

ブランディング広告はコンバージョンにどれだけ貢献しているのか成果を可視化しづらいという弱点がありましたが、そこを解決できるのがDV360ということになります。

しかし、運用がGoogle広告よりも煩雑なため、とても難易度が高く、一部の広告代理店でしかお取組みができない点がデメリットとなります。

DV360については「【DV360】ディスプレイ&ビデオ360とは?Google広告との違いやメリットを解説」で詳しく解説しています。

TikTok ハッシュタグチャレンジ

YouTubeに次ぐ人気動画配信サービスであるTikTokには、視聴者参加型の広告メニューである「ハッシュタグチャレンジ」というものが存在しています。

ハッシュタグチャレンジはTikTokの広告メニューの一つで、企業が用意したハッシュタグに一般ユーザーが動画投稿を行うように誘導する広告です。

ユーザーが自主的に投稿するため、様々なコンテンツが生まれ、拡散される可能性があります。

その反面、どれくらい拡散されるかを予測することが難しく、思ったような確認にならない可能性もあるため、どうしたら拡散してもらえるようなチャレンジになるのか、設計がとても大事になります。

ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」が実施した、のグローバルハッシュタグチャレンジ「#UTPlayYourWorld」は、約3.3億回の視聴数を記録し、TikTok史上、世界で最も視聴された日本発のキャンペーンとなりました。

ハッシュタグチャレンジだけでなく、「起動画面広告」やインフィード広告にて、インフルエンサーを起用した広告もブランディングに最適です。

ハッシュタグチャレンジの企業事例については「ハッシュタグチャレンジとは?企業がTikTokでUGCを生むためのキャンペーン事例を解説」にまとめているので、参考にしてみてください。

キャラクターアニメを活用したブランディングならNOKID

キャラクターアニメを活用したブランディングの企画は、動画制作だけでなく数々のイベントの認知拡大を支援してきた当ブログを運営するNOKID(ノーキッド)がおすすめです。おすすめのポイントは以下のような点です。

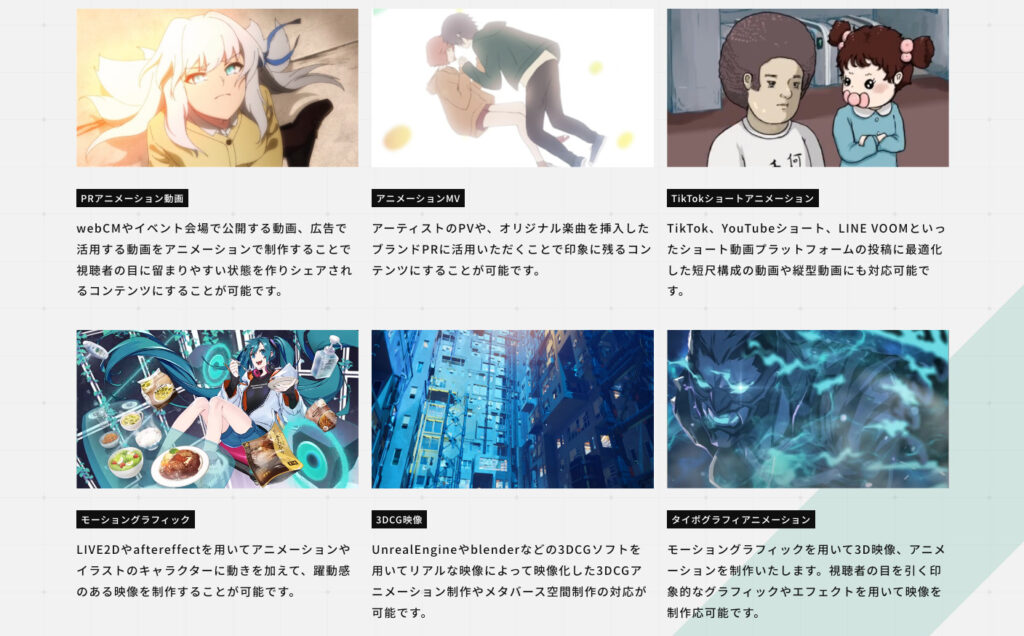

1.2,000名を超えるNOKID審査基準を満たしたクリエイターによる幅広いテイストへの対応力

※アニメーションのさまざまなテイスト

アニメーションという表現方法の中にも、スライドに動きをつけたものから3DCGを活用したもの、セル画など多岐に渡るテイストがあります。NOKIDでは、独自審査を通過したクリエイターによって幅広い要望にお応えできます。

2.PR方法までを考慮した"作るだけではない"動画企画・制作力

動画を制作する場合には、要望通りに動画を制作することだけでは効果を発揮しないことが多くあります。NOKIDでは、動画の活用目的に沿った構成や表現を計画しております。

例えば、TikTokであれば認知に適したアルゴリズムになっておりユーザーが次々と動画をスワイプして観ていきます。そのため、冒頭の2〜3秒で注意を引くためのアイデア、PRに繋げるためにどのような情報を発信すべきかといった"ビジネス視点とクリエイティブ視点"のバランスを意識しております。

反応が取れるからといって、ビジネスにまったく繋がらない「奇抜な投稿」では制作費用を掛けても企業の価値が上がることはほとんど考えられません。

3.イベント・プロジェクト企画からPRまで対応可能な企画力

※PROJECT EMOTIONイメージ

イベントの成功には、どれだけの見込み客にイベントを知ってもらい、興味を持ってもらえるかがカギを握ります。素晴らしいイベントであったとしても、上手くPR活動を行わなければ知られることはなく盛り上がりにかけた状態で終了を迎えます。

NOKIDでは、どのようにオンラインでイベントを認知させていくか、そのために適した動画はどんな内容にすべきか、といった企画から支援してきました。

アクセス数の経過報告により擬似的な行列を表現

イベントの魅力を随時発信することで認知を広げる

SNSを効果的に活用することで、イベント開催前から認知を広げるだけでなく、開催期間中にも飽きさせず盛り上がりを演出することで「参加はしていないユーザーにも興味を持つきっかけを作る」ことまで工夫を凝らしました。

4.NFTなどの最新技術をいち早く実行して蓄積された変化への対応力

※NFT カンファレンス

NFTなどの最新技術も積極的に取り入れて、PRに活かすよう心がけております。上図のようにカンファレンスへも登壇することで情報の発信も行っております。

ぜひ、制作実績をご覧になってどういった表現ができるかを確認してみてください。

認知・ブランディング広告についてのまとめ

今回は認知・ブランディングの必要性と最適な広告メニューや広告媒体の運用テクニックから考え方までご紹介いたしました。

・ブランディングとは、企業や商品のブランドを消費者に認知させ、さらに価値や信頼を向上させていくためのマーケティング手法

・認知拡大やブランディングを一切考えずに広告運用を行ってしまうと、顕在層を狩り尽くしてしまいコンバージョンが減少していく

・ブランディングによって、潜在層を顕在層へと育成していくことで市場を狩り尽くすことなくコンバージョンを獲得する仕組みを作ることが重要

よく目にしている広告でいうとテレビCMや駅前の広告看板など、ブランディング広告の代表例です。

ブランディング広告のデメリットに「直接的なコンバージョンが発生しないこと」が挙げられます。つまり、どれだけ効果があったのかを可視化しづらいという側面があることで、企業としては投資判断が難しいため大手企業が活用するものという認識が強くなっています。

ですが、オンラインにおいてはユーザーの行動に応じて最小限のコストで認知を広げることが可能です。つまり、マスメディアのように大多数の視聴者へアプローチするのではなく必要な視聴者のみへ届けられるということです。

だからこそ、専門特化している中小企業こそオンラインブランディングが適しています。

表面的な数値や情報に惑わされず、ブランディング戦略を構築して長期的なコンバージョン獲得を目指していきましょう。

アニメーション動画のおすすめ記事

基礎知識:企業でアニメーション動画が活用される理由とは?活用事例も解説

アニメ化:原作をどうやってアニメ化する?2つの方法とヒットのコツを成功事例も交えて解説

アニメのPR:海外でアニメを展開するやり方は?失敗原因・リスクを事例にもとづいて解説

事例解説:【PR動画事例】企業のPRアニメーション動画を制作会社が解説

種類・費用:アニメーション動画制作の種類別の制作料金と活用例を解説

制作技法:インディーアニメの制作費用と仕組みを公開!MVにも使われる人気の秘密を解説

制作工程:実写・アニメーションの映像制作を外注する流れとは?費用や依頼時のポイントをご紹介

依頼リスク:動画制作を依頼するのはリスク?後悔しないアニメーション動画制作の依頼方法を解説

制作会社:アニメーション動画の制作会社は増えている?上手な選び方をご紹介

MV制作:アニメMVで楽曲のファンを増やすには?最新マーケティング手法とMVの作り方を解説

実写比較:アニメーションPRと実写PRの違いとは?自社サービスをPRする最適な方法

企画方法:アニメの企画ってどうやるの?実は企画書のフォーマットは重要ではない理由

制作ツール:今話題のYouTubeアニメーション制作ツールとその特徴とは?

採用動画:多くの求職者を応募に導く!採用アニメーション動画を作るコツを解説

動画制作の基礎についての記事

・映像制作に活用されるCGとは?種類や制作会社を選ぶコツまで解説

・Unreal Engine(アンリアルエンジン)は映像制作に向かない?機能の特徴や企業が使うメリットを解説

・アニメーションMVとはなに?尺の短いアニメ作品が急増している理由とは。

・会社・事業説明(案内)の動画とは?採用向けとPR向けをそれぞれ紹介

・おしゃれで芸術性の高いアートアニメーションとは?ブランディング向けな理由や事例を紹介

・HIPHOPのラップ/R&BのMV制作にはリリックビデオ?人気の理由を紹介

・ゲーム実況配信(動画)は売上に影響する?無視できない効果やメリットを紹介

・TikTok広告で使うUGC(風)動画とは?効果的に活用する方法を紹介

・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介

・実写・アニメを融合した合成CM(MV)が増加中?理由や魅力・事例を紹介

動画制作の依頼方法についての記事

・アニメーションMVの依頼方法を解説!トラブルなくMVを納品してもらうには?

・動画制作をフリーランスに依頼する際の相場は?発注先の選び方と注意点も紹介

・アニメーション動画を外注依頼する前にすべきことを一覧にまとめました

・アニメーション制作に困っている方へ。独学・外注どちらが良いのかを解説

・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説

・クラウドワークスでアニメーション制作を依頼するリスクとは?制作会社との違いを紹介

・【まとめ版】動画制作をスムーズに依頼するための専門用語を解説

・アニメーション動画制作は外注せず内製化すべき?メリット・デメリットを解説

動画の作り方についての記事

・採用動画を制作しても応募は来ない?内容の考え方や制作事例まで紹介

・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説

・反応を得られるプロモーション動画の作り方とは?企画方法から外せないポイントまで紹介

・ブランディング動画で感動を与えるには?効果・活用方法・作り方のコツを解説

・YouTube漫画動画の作り方を制作会社が解説!何が最も大変なのかを知っておこう

・TikTokでフォロワーを増やす動画の作り方とは?良い投稿の特徴や事例を紹介

・YouTube・イベントのオープニング動画(映像)の作り方は?おしゃれ・かっこいい事例も紹介

・イベント(展示会)を成功させる動画の活用方法とは?目的別に制作のコツを紹介

・【企業向け】ブランディングに成功する動画の要素とは?参考事例も挙げて解説

・動画制作のための絵コンテとは?目的・書き方のポイントを紹介

ショート動画についての記事

・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介

・ショートアニメ制作のプロセス完全解剖!視聴者の心をつかむ企画・制作・外注の極意

・【保存版】ショートアニメ動画の制作を依頼するコツは?制作会社の選び方をプロがご紹介

・TikTok・YouTubeで「バズる」「伸びやすい」人気ジャンルは?目的別の選び方まで紹介

・【TikTokアニメ】”バズる”アニメーションの特徴とは?大人気アカウントを一挙ご紹介!

・TikTokのショートアニメ動画はどうやって作るべき?種類から収入源まで解説

・【今さら聞けない!】Instagramリールとは?活用するべき理由とテクニックを紹介

・Facebookでも「リール動画」が利用可能に!短尺動画で収益化も!

・YouTubeショート動画の再生数が伸びない原因は2つ?対策すべき指標も紹介