NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。

今回はYouTubeアナリティクスで重要な指標である「視聴者維持率」について説明していきます。

動画の再生回数やチャンネル登録数を増やす上で必ず意識する必要がある指標の一つです。

視聴者維持率の平均や目標設定、そしてどうやって視聴者維持率を上げていくのか、YouTubeの運用でお悩みの方はぜひご一読をお願いします。

YouTubeやTikTokで効果的なPRを行うための「動画広告の設計方法」から「アニメーション動画の活用方法」まで「無料資料ダウンロードページ」で公開中です。多くの自社チャンネル運用、他社チャンネル運用代行を行なってきたノウハウを凝縮したガイドブックを入手してください。

視聴者維持率は視聴者がその動画をどの程度まで視聴したかという指標です。

10分の動画で視聴者維持率が30%だと「冒頭から3分のところで視聴をやめている」ということになります。

視聴者維持率はYouTubeアナリティクスから確認することができます。

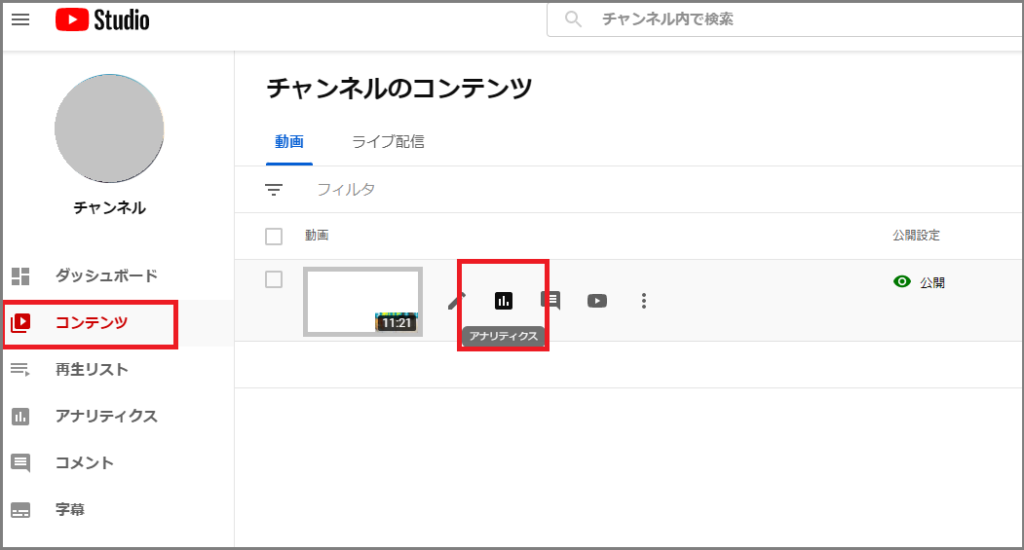

「コンテンツ」一覧画面から視聴者維持率を見たい動画の「アナリティクス」をクリック。

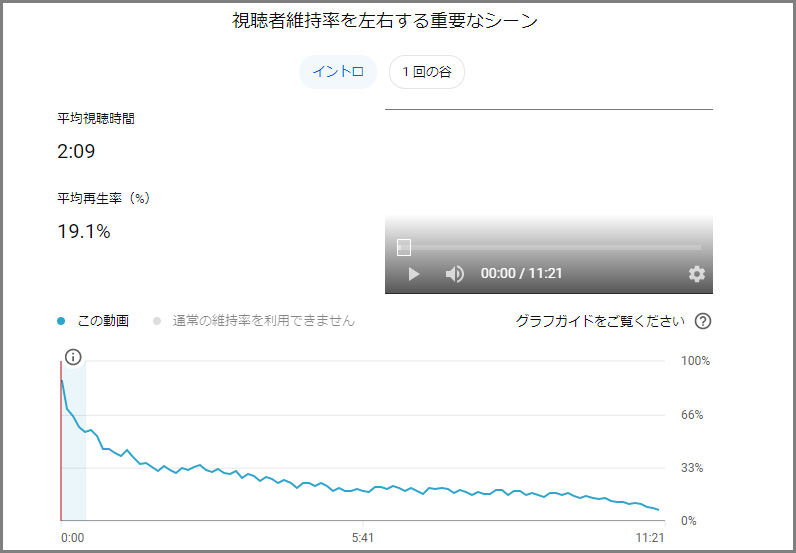

遷移先の「概要」を下にスクロールしていくと、グラフが表示されています。

このグラフが「視聴者維持率」となります。

視聴者維持率の見方は簡単で、動画の時間(横軸)に対応する視聴維持率(縦軸)が何%なのかを見ていきます。

0:00では100%だった視聴維持率が、5:41では33%を切ってしまっていることが上図のグラフからわかります。

動画のジャンルや尺にもよりますが、視聴者維持率は40%以上、できれば50%〜60%を目標にYouTube運用を進めていくと、VSEO(YouTube内での動画表示ロジック)にいい影響を与えるといわれています。

10分程度の動画の平均視聴者維持率が40%だといわれていますので、やはり50%以上を目指していきたいところですね。

30分や1時間の長尺であれば視聴者維持率30%以上を、ショート動画の場合は視聴者維持率90%を目指す必要があります。

まずは動画の視聴者維持率を分析する必要があります。

自分の動画の視聴者維持率がどんなグラフを描いているか確認してみましょう。

GoogleのYouTubeヘルプでも説明されていましたが、この記事ではもっと深掘りして解説していきます。

グラフが平行に近いということは、視聴者の多くが動画を最後まで視聴しているという理想的な状態です。

100%全員が動画を視聴完了するということはほぼありえないので、緩やかな下降線となりますが、できるだけ下降しない(離脱者が少ない)動画を作り続けることがクリエイターの課題となります。

急降下はすなわち、動画のその地点で多くの人が離脱したということです。

冒頭付近で急降下している場合はタイトルやサムネイルと動画内容が噛み合っていない、いわゆる「釣り動画」「サムネ詐欺」と視聴者が受け取っている可能性があります。

また、視聴者がその動画を見続けるか否かは冒頭10秒〜15秒で決定するといわれています。

「その動画がどんな動画なのか」「どんな見どころがあるのか」を冒頭で紹介するなど、視聴者の興味関心を引き付けておく必要があります。

動画の中盤から後半にかけて急降下している場合は、視聴者が飽きてしまっている可能性があります。

動画が間延びしていないか、落ちがバレバレじゃないか、クライマックスまでの流れを見直してみましょう。

グラフの山の部分は多くの視聴者が動画のその部分を何度も視聴したか、動画のその部分を共有する視聴者が多かったことを示しています。

アニメの名シーンやお笑い番組の面白いシーンって、何度も繰り返し観てしまいますよね。

つまり、視聴者にとって「繰り返し観たい」「何が起こったのか確認したい」と思えるような「気になる瞬間」だったといえます。

視聴者の興味がどこにあるのか分析することで、次の動画制作に活かしたり、構成を再考するきっかけにもなります。

ただし、セミナーや学習系コンテンツの場合、「その部分が聞き取りにくい」「うまく理解できなかった」という可能性もありますので注意が必要です。

グラフの山になっているシーンをさらに解説した動画を出すというのも解決策となるかもしれません。

グラフの谷の部分は、視聴者が動画のその部分で視聴を止めたか、その部分をスキップしたことを示しています。

視聴者にとって「観たくないシーンだった」「動画に飽きてスキップした」ということが考えられます。

グラフの谷の部分の映像に特に問題がない場合、動画が間延びしていないか、クライマックスまでをシンプルにできないか再考する必要があります。

谷のグラフの場合は急降下パターンと違い、ユーザーが動画スキップしている(離脱はしていない)可能性が高いので、せっかく興味を持ってくれている視聴者にフラストレーションを与えないことがポイントとなります。

前述の通り、動画の長さによって視聴者維持率の目標は変わります。

今回はミッドロール広告の条件でもある8分以上の動画に焦点を絞って解説していきます。

★音声とBGMのバランスが合ってない

動画全体の音量が大きすぎたり小さすぎたりしていないか、音声が聞き取りにくくないか、雑音が入りすぎていないかなど、初歩的なことですが視聴者の離脱に直結する重要な要素です。

★オープニングや前置きが長い

視聴者は最初の10秒~15秒で続きを観るか否かを判断します。

無駄なオープニングトークや雑談は極力少なくしましょう。

★動画のテンポが悪い

動画の中で不要なシーンはカットする。

フィラー(「えー」「あー」などの無駄な言葉)や、会話の間合いをカットする。

YouTubeでは日常的な会話よりも早いテンポで進んでいく方が丁度良いとされています。

★音楽やBGMがマッチしていない

せっかく面白い動画なのに音楽が微妙だったり、BGMが映像にマッチしていないと、視聴者は不快な気持ちになってしまいます。

効果音が無駄に多い、某人気YouTuberと同じBGMを使う、というのも視聴者を不快にさせてしまう原因となる可能性があります。

★サムネイルとタイトルの期待感を越えられない

サムネイルとタイトルのインパクトを超える動画でないと、視聴者は最後まで視聴してくれません。

また、サムネイルとタイトルで動画内容をネタバレしないことも重要になってきます。

例えば

×「コーラのお風呂にメントス100個入れたら大爆発した」

〇「コーラのお風呂にメントス100個を入れると......」

上記のようにタイトルで結論をネタバレしてしまうと、動画を観るまでもなく落ちがわかってしまいますよね。

ここまで視聴者維持率についてお話してきましたが、YouTubeを運用する上で確認するべき大事な指標は他にもあります。

これらはYouTubeアナリティクスで確認できる重要項目です。

上記の数値を基にYouTube内のアルゴリズムが動画を評価し、最適なユーザーへとオススメしてくれる仕組みとなっています。

つまり多くのユーザーに視聴してもらうためにはYouTubeのアルゴリズムで高評価を得て、多くのユーザーにレコメンドされる必要があるのです。

YouTubeのアルゴリズムについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。

YouTubeでたくさんの人に動画を視聴してもらうには、面白い動画をたくさん配信することです。

そんなことは分かっているんだけど案が浮かばない!

アルゴリズムは何となく理解したけど、課題がイマイチわからない!

課題は見えてきたけど、どう改善したらいいのかわからない!

という方はとても多いと思います。

当社ではYouTube運用のサポートやアドバイスも行っておりますので、お気軽にご相談ください。また、動画制作も行っておりますので、ぜひ「制作事例」をチェックしてみてください。

基礎知識:企業でアニメーション動画が活用される理由とは?活用事例も解説

アニメ化:原作をどうやってアニメ化する?2つの方法とヒットのコツを成功事例も交えて解説

アニメのPR:海外でアニメを展開するやり方は?失敗原因・リスクを事例にもとづいて解説

事例解説:【PR動画事例】企業のPRアニメーション動画を制作会社が解説

種類・費用:アニメーション動画制作の種類別の制作料金と活用例を解説

制作技法:インディーアニメの制作費用と仕組みを公開!MVにも使われる人気の秘密を解説

制作工程:実写・アニメーションの映像制作を外注する流れとは?費用や依頼時のポイントをご紹介

依頼リスク:動画制作を依頼するのはリスク?後悔しないアニメーション動画制作の依頼方法を解説

制作会社:アニメーション動画の制作会社は増えている?上手な選び方をご紹介

MV制作:アニメMVで楽曲のファンを増やすには?最新マーケティング手法とMVの作り方を解説

実写比較:アニメーションPRと実写PRの違いとは?自社サービスをPRする最適な方法

企画方法:アニメの企画ってどうやるの?実は企画書のフォーマットは重要ではない理由

制作ツール:今話題のYouTubeアニメーション制作ツールとその特徴とは?

採用動画:多くの求職者を応募に導く!採用アニメーション動画を作るコツを解説

・映像制作に活用されるCGとは?種類や制作会社を選ぶコツまで解説

・Unreal Engine(アンリアルエンジン)は映像制作に向かない?機能の特徴や企業が使うメリットを解説

・アニメーションMVとはなに?尺の短いアニメ作品が急増している理由とは。

・会社・事業説明(案内)の動画とは?採用向けとPR向けをそれぞれ紹介

・おしゃれで芸術性の高いアートアニメーションとは?ブランディング向けな理由や事例を紹介

・HIPHOPのラップ/R&BのMV制作にはリリックビデオ?人気の理由を紹介

・ゲーム実況配信(動画)は売上に影響する?無視できない効果やメリットを紹介

・TikTok広告で使うUGC(風)動画とは?効果的に活用する方法を紹介

・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介

・実写・アニメを融合した合成CM(MV)が増加中?理由や魅力・事例を紹介

・アニメーションMVの依頼方法を解説!トラブルなくMVを納品してもらうには?

・動画制作をフリーランスに依頼する際の相場は?発注先の選び方と注意点も紹介

・アニメーション動画を外注依頼する前にすべきことを一覧にまとめました

・アニメーション制作に困っている方へ。独学・外注どちらが良いのかを解説

・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説

・クラウドワークスでアニメーション制作を依頼するリスクとは?制作会社との違いを紹介

・【まとめ版】動画制作をスムーズに依頼するための専門用語を解説

・アニメーション動画制作は外注せず内製化すべき?メリット・デメリットを解説

・採用動画を制作しても応募は来ない?内容の考え方や制作事例まで紹介

・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説

・反応を得られるプロモーション動画の作り方とは?企画方法から外せないポイントまで紹介

・ブランディング動画で感動を与えるには?効果・活用方法・作り方のコツを解説

・YouTube漫画動画の作り方を制作会社が解説!何が最も大変なのかを知っておこう

・TikTokでフォロワーを増やす動画の作り方とは?良い投稿の特徴や事例を紹介

・YouTube・イベントのオープニング動画(映像)の作り方は?おしゃれ・かっこいい事例も紹介

・イベント(展示会)を成功させる動画の活用方法とは?目的別に制作のコツを紹介

・【企業向け】ブランディングに成功する動画の要素とは?参考事例も挙げて解説

・動画制作のための絵コンテとは?目的・書き方のポイントを紹介

・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介

・ショートアニメ制作のプロセス完全解剖!視聴者の心をつかむ企画・制作・外注の極意

・【保存版】ショートアニメ動画の制作を依頼するコツは?制作会社の選び方をプロがご紹介

・TikTok・YouTubeで「バズる」「伸びやすい」人気ジャンルは?目的別の選び方まで紹介

・【TikTokアニメ】”バズる”アニメーションの特徴とは?大人気アカウントを一挙ご紹介!

・TikTokのショートアニメ動画はどうやって作るべき?種類から収入源まで解説

・【今さら聞けない!】Instagramリールとは?活用するべき理由とテクニックを紹介

・Facebookでも「リール動画」が利用可能に!短尺動画で収益化も!

・YouTubeショート動画の再生数が伸びない原因は2つ?対策すべき指標も紹介

NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。