NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。

2017年にTwitterでひっそりと始まった4コマ漫画「ちいかわ」は、イラストレーターのナガノ氏による作品です。ちいかわ公式Xアカウントのフォロワー数は2025年6月時点で400万人を超えるなど、日本中の大人から子供まで熱狂させる社会現象となっています。

「なんか小さくてかわいいやつ」という愛らしいキャラクターたちは、なぜこれほどまでに愛され、商業的成功を収めたのでしょうか?

筆者が「ちいかわ」について分析してみると、多くの人が見落としている重要な事実があることに気づきました。それは、キャラクターの人気とグッズの売上は必ずしも比例しないことです。

テレビで話題になるキャラクターでも、グッズが売れない例は数多くあります。逆に、知名度は低くてもグッズが好調なキャラクターも存在します。「ちいかわが人気だからグッズも売れる」と安易に考えがちですが、実際には人気を売上に変換する巧妙な仕組みが存在するのです。

そこで今回は、ちいかわがなぜ「人気」を「グッズ売上」に転換できたのか?その成功要因を分析し、企業が自社で応用できるグッズ化のヒントを紹介します。

キャラクターを活用するか検討中の方は「キャラクターを活用するメリットとは?デメリットや効果も解説」もおすすめです。

「ちいかわ=可愛いから売れている」と思われがちですが、本質はそこではありません。重要なのは、「理不尽な社会の中で懸命に生きる姿」が働く大人の共感を呼んでいることです。

例えば、ちいかわたちが検定に落ちたり、理不尽な状況に振り回される場面に、多くのファンが「自分と重なる」と感じるでしょう。それは、完璧なヒーローではなく「自分と同じように頑張る存在」だからこそ応援したくなる心理です。

つまり、現代では「どれだけ共感されるか」が購買の決め手となっているのです。

| ポイント:可愛さではなく、“一緒に頑張っている感”がファンの心を動かす |

キャラクターが本当に好きになるとき、それは「この子、まるで自分みたい」と思える瞬間です。ちいかわは、まさにその“自分ごと”になる力を持っています。

つらいことがあったとき、SNSで「なんとか生きてる…」というセリフに出会うと、「私のことを言ってくれてる」と感じる。そんな気持ちになったことはありませんか?

このような感覚が生まれるのは、ちいかわが“完璧すぎない”からです。ちょっと弱くて、でも一生懸命で、たまに泣いて、たまに笑う...その不完全さが、私たちの感情と重なります。

例えば、会社でミスをしたあとにちいかわを見ると、自分を否定されていないような、安心した気持ちになることがあります。はっきりとした結末や教訓を押しつけず、見る人それぞれが自由に意味を見つけられる“余白”があるのです。

つまり、キャラが自分の気持ちに寄り添ってくれると感じるとき、それはすでに“自分の一部”になっているのです。

| ポイント:「これは私のことだ」と思える設計が、深い共感を生む |

冒頭でお伝えした通り「人気のキャラクター=グッズが売れる」というのは少し違います。

テレビアニメで話題になっても、SNSでバズっても、グッズが売れないキャラクターは数多く存在します。なぜなら「見て楽しむ」ことと「お金を出して買う」ことは、まったく別の消費行動だからです。

ちいかわのグッズ展開が参考になる理由は、「見る楽しさ」を「買う動機」に変換する仕組みを持っていることです。多くのキャラクターが「可愛い→見たい」で終わるところを、ちいかわは「可愛い→一緒にいたい→買いたい」の流れを作り出しています。

つまり、ちいかわは単なる「見る対象」ではなく「日常のパートナー」として位置づけられているのです。

| ポイント:キャラが人気になるとグッズが必ず売れるわけではない |

ちいかわのファン活動(=推し活)は、これまでのように「アイドルを応援する」という構図ではなく、「一緒に頑張っている感覚」がベースにあります。

例えば、SNSでは「ちいかわも頑張ってるから私もがんばる」「癒されたから明日も仕事できそう」といった投稿が多数。これは、キャラが「見るだけで元気になる存在」として、ファンの生活に溶け込んでいる証拠です。

つまり、ちいかわは“憧れの存在”ではなく、“同志”として受け入れられているのです。

このように、ちいかわのグッズ展開には、商品説明や機能よりも、見る人の気持ちを動かす“感情作りの工夫”がちりばめられています。

大切なのは、「どうやって売るか」ではなく、「どう感じてもらうか」です。そしてそれは、どんな商品でも再現可能な考え方です。感情に寄り添うことができれば、自然と“買いたくなる”グッズが生まれるのです。

| ポイント:ファンと“並走する関係”を築けた現代に合った展開 |

ちいかわグッズで特筆すべきなのは、以下の要素が揃っていることです。

マーケティング視点で考えると、これらのポイントを押さえた仕掛けこそがグッズ人気を生み出していると筆者は感じました。詳しく見ていきましょう。

ちいかわがグッズ売上で成功した理由は、購買に至るプロセスが設計されていることです。

第1段階:認知(SNSで見かける)

多くのキャラクターはここで終わります。「可愛いね」という印象だけで終了してしまいます。

第2段階:共感(ストーリーに感情移入)

ちいかわは日常の悩みや頑張りを描くことで差をつけています。「わかる、私も同じ」という感情を生み出します。

第3段階:欲求(一緒にいたい)

重要なのがこの段階。「見たい」から「一緒にいたい」への転換です。ちいかわは「生活のパートナー」として認識されます。

第4段階:正当化(買う理由の確保)

「自分へのご褒美」「頑張るためのお守り」など、購入を正当化する理由を提供します。

この4段階すべてを経るからこそ、ちいかわファンは継続的にグッズを購入するのです。多くのキャラクターが第1段階で止まる中、ちいかわは第4段階まで到達させる設計になっています。

この仕組みは、マーケティングにおける販売の仕組み=ファネル構築の観点で考えてもポイントを押さえられている状態です。詳細は後述しますが、まずはちいかわの本質的な部分であるキャラクターについて見ていきましょう。

| ポイント:ちいかわはマーケティングの観点でもポイントを押さえている |

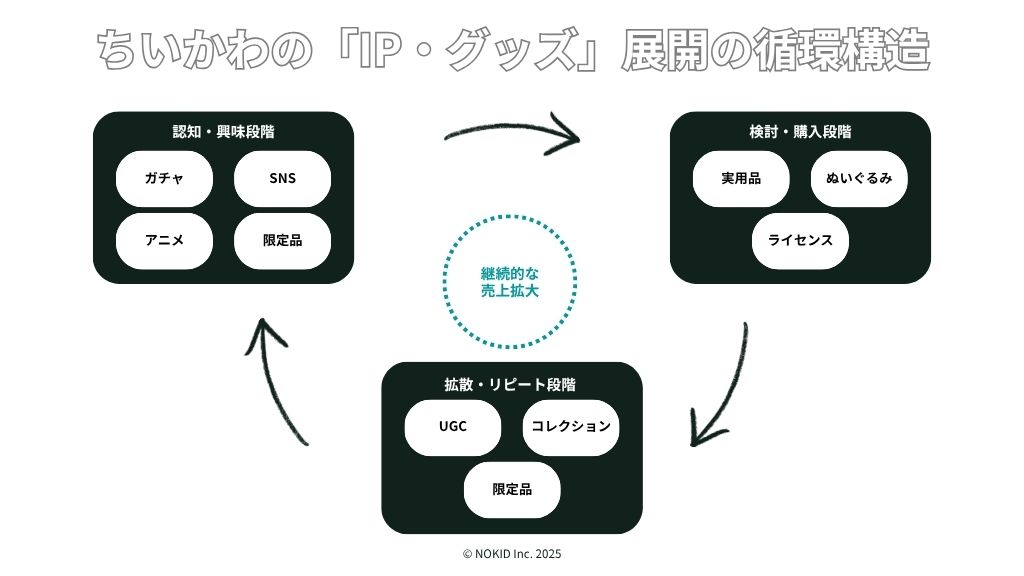

アニメやSNSは「キャラクターに対する愛着」を育てます。こうしたストーリー自体が入口になるケースもありますが、ガチャで興味を持った人がキャラの背景や世界を知るきっかけにもなります。

日々の投稿でキャラクターへの親しみが増し、距離感が近くなりグッズ購入へとつながりやすくなるのです。

グッズ単体よりも、キャラクターに共感できるようなストーリー部分とファンが接点を持ちやすいSNSは重要な受け皿と言えるでしょう。

| ポイント:コンテンツが次の購買につながるファン化の土台をつくっている |

ガチャや一番くじ、コラボ商品は、少しお金を出して「ちいかわ」を知ってもらい続ける仕組みです。

収益よりも着目すべきなのは、駅やショッピングセンターなどの生活動線に置かれていることで、常にキャラクターを覚え続けてもらえたり、まだ知らない人にも目に留まります。

SNSでは「当たった!」「ハズレた…」という投稿が自動で広がります。

| ポイント:ファンが支出する上でSNS投稿の材料を提供することで自然に巻き込んでいる |

少額のものなので購買行動の習慣付けと、ちいかわを身近に感じさせられます。

こうしたグッズにより 「ちいかわグッズを買う」という行為への心理的ハードルを下げることにつながります。そして実際に手に取ることで「思ったより良い」体験を提供できます。

特にLINEスタンプのように、目に入りやすい状況でキャラのセリフを活用したコミュニケーションを習慣化することは、つい愛着を持ってしまうのではないでしょうか。

筆者にも、このような経験が何度もあります。作品は知らなくても、キャラに愛着を持ちグッズを購入したこともあります。

| ポイント: 小さな投資でユーザーを引き込み、認知を広げる入り口になっている |

1000円〜3000円の価格帯で、本格的に収益が上がります。毎日使えるものだから、購入の正当な理由が生まれます。

職場で使っていると、他の人にも「ちいかわ」を認知させることができます。

| ポイント: 実用性を備えた商品で利益と認知の両立ができる |

2000円〜5000円以上の価格帯で、高単価の収益を得られます。これは「特別な存在」として、ちいかわの価値が認められることで購入につながるため、他のグッズよりもファンと多くの接点を持つ必要があります。

そして長く使えることで、所有者の満足度も高くなります。

| ポイント: 感情的に強く訴える商品が、高価格でも購買を正当化する |

「今日買ったちいかわグッズ」の投稿が、友人やフォロワーに届くことで自走したPR効果が期待できるだけでなく、人気になっている印象を与えられます。

実用性のあるグッズであれば、実際に使っているところを見せることで「大人にも便利そう」と子ども以外にも購入理由を感じてもらえます。

その結果、「私も欲しい」と思う人が自然に増えていくのです。

| ポイント:ファンの発信が、新しいファンを呼び込む循環構造を作っている |

グッズは便利という以外にも、コレクションしたい心理や身近に置いておきたいという気持ちから、「もっと集めたい」という欲が生まれます。

まずはガチャで知り、アニメやSNSで好きになります。そして少額グッズ、実用品、高単価商品へと続き、豊富なグッズラインナップとアニメやSNSなどでの継続的な接点作りとの相乗効果でリピートを生んでいます。

こうした認知のきっかけ作りから再購入への流れを考えてグッズ展開を進めていきましょう。

| ポイント:消費者との関係が、段階を踏んで深まる |

アニメで一気に人気を集めたあと、グッズで利益を狙います。もしグッズが売れなければ、そこで終わってしまう一発勝負です。

ファンになってくれるかどうかは運に任せてられています。

| ポイント:タイミングと運頼みの構造では成功が不安定 |

ちいかわは単なるかわいいキャラではありません。認知→興味→購入→発信→再購入の流れが循環する仕組みを作り、すべての商品が「次の購買への入り口」になっています。

特に参考にしたい点が、むやみに広く認知させることばかり考えるのではなく、見込みのある人に認知させながら、低価格の商品で巻き込みながら購買習慣をつけてもらい、収益の核となる商品へとつなげていく構造です。

企業が成功モデルを真似するには、自社の「投資商品」「回収商品」「誘導フロー」を明確に設計する必要があります。

この構造は偶然で作り上げることができるものではないため、今回のような好例を参考に計画していきましょう。

| ポイント:戦略的に設計された循環構造でビジネスが拡張する |

ちいかわは20〜40代の大人女性を中心に「大人買い」が頻発しています。

キャラクターグッズは子供向けだと考えられている中で、ちいかわグッズの購入者層を見ると20代から40代の働く大人女性が中心となっています。

そして、大人女性がメインターゲットであることを踏まえ、「ファンのライフスタイルに自然に溶け込む」形でそれぞれのグッズが展開されています。特に「実用的アイテム」まで展開されていることも、大人に購入されやすい理由のひとつかもしれません。

オフィスワークではデスク周辺のグッズ、文房具。プライベートではタオルなどの入浴グッズ。外出時にはレジャーシートやハンディファン。自宅後にはぬいぐるみ、インテリア雑貨などがあります。

このように、ファンの一日の行動パターンを詳細に分析し、各シーンで「ちいかわと一緒にいられる」商品を配置しているのです。企業がキャラクターグッズを企画する際も、ターゲットの生活パターンを深く理解するところから始めましょう。

参考:「ちいかわ」ファンを分析!大人がハマる理由は?企業コラボで推し活促進も - マナミナ

「いい素材でつくられています」「便利な機能がついています」といった説明は、商品をつくる人にとってはとても大切なポイントです。でも、それを聞いて「買おう」と思う人は、実はそれほど多くありません。多くの人がグッズを手に取る理由は、「かわいい」「癒された」「見てると落ち着く」といった“感情”が動いた瞬間なのです。

ちいかわグッズの人気も、まさにここにあります。キャラクターたちは、ただかわいいだけではなく、毎日のストレスや不安な気持ちをやさしく受けとめてくれるような存在です。

例えば、「がんばった自分へのごほうびにちいかわグッズを買った」というSNS投稿はよく見かけます。そこに合理的な理由はなく、「気持ちが求めている」行動があるのです。

つまり、商品を選ぶとき、頭ではなく心が先に動いているということです。

ポイント:買う理由は、意味よりも感情で決まります。

人が「必要じゃないのに、つい買ってしまう」とき、その理由は気持ちが言葉になったからです。「助けてって言えたね」や「今日もしんどいけどがんばる」という言葉は、見る人の心の中とピッタリ重なります。

自分の気持ちを表す言葉を見た瞬間「これは私のことを言ってる」と感じて、気持ちが動いていくのです。そして、ただのグッズではなく「自分の気持ちに寄りそうもの」として手に取りたくなります。

例えば、ちいかわのセリフつきキーホルダーを買った人が「この言葉に救われたから」とSNSで紹介しているケースもあります。

つまり、「このセリフ、まさに自分の気持ち!」と思わせるひと言が、購買の引き金になるのです。

ポイント:言葉が気持ちとつながることで、商品は“欲しいもの”になる

「ちいかわ」は、ただのかわいいキャラクターではありません。人気の理由は、見た目だけでなく、“感情を動かす仕組み”があるからです。

そしてこの仕組みは、きちんとポイントを押さえれば、どんなブランドでも応用できるのです。

「ちいかわ」が心に響くのは、日常の中にある“ちょっとした感情”をうまくすくい取っているからです。「朝、会社に行きたくない気持ち」や「誰かに気を遣って疲れた夜」など、誰もが経験する気持ちが表現されています。

そういった気持ちを言葉にすることで、「これ、私のことだ」と見る人は感じるのです。だから、まず大切なのは「どんなときに、どんな感情が生まれるか」をしっかり観察することです。

例えば、SNSで「疲れた」「泣きたい」と書いている投稿を見ると、そこに「今、必要な言葉」が隠れています。

つまり、小さな感情の動きを見つけることが、心を動かすキャラクターづくりの出発点になるのです。

たくさんの企業が、「この商品はすごい!」と自分の言いたいことばかり話してしまいます。でも、本当に人の心をつかむには、「あなた、こんな気持ちのときありますよね?」という“共感の言葉”が必要です。

例えば、「このマグカップは保温力が高いです」ではなく、「何もできなかった夜、このマグカップでちょっとだけ救われた気がした」という言い方の方が心に残ります。

つまり、商品の話をするよりも、「使う人がどんな気持ちのときにその商品が役立つか」を伝えることが大事なのです。

便利なグッズだから買う、という時代ではなくなりました。今は、「見ただけで癒される」「持っていると安心する」といった、感情が動いたときに人は買い物をします。

例えば、ちいかわのぬいぐるみは「なくても困らない」ものですが、多くの人が「疲れたとき、これがそばにあると落ち着く」と感じて買っています。

つまり、グッズが役立つかは重要ではあるものの、「気持ちが動くか」が先に優先すべきポイントだということです。だからこそ、グッズを作るときは「どんな気持ちのときに、それが必要になるか」を考えてみましょう。

「ちいかわ」の人気の裏には、しっかりした感情設計があります。そして、それは誰にでも再現できる考え方です。

①人の感情をよく観察する

②その気持ちに寄りそう言葉にする

③商品に“感情で選びたくなる理由”を持たせる

この3つの要素を取り入れて、キャラのかわいさだけでなく「気持ちをどう動かすか?」を意識してみましょう。

ここまでのポイントをまとめます。

ちいかわのグッズ展開は、ただの「かわいいキャラクター」の成功ではなく、現代消費者の感情と行動を深く理解した緻密な商品・販促設計によって成り立っています。

見た目の可愛さよりも「共感できるストーリー」や「心の支えになる存在」であることが、商品購入の決め手になっているのです。

企業が自社に応用する際は、「どんな気持ちのときにこの商品がそばにいるのか?」という視点で商品を設計し、生活の中に自然と溶け込むグッズ展開を目指しましょう。

・キャラクターをマーケティングで活用するには?アニメコラボCMの事例や戦略を紹介

・キャラクターを活用するメリットとは?デメリットや効果も解説

・【顧客拡大】キャラクター活用のリブランディング戦略とは?失敗例も紹介

・【キャラ活用】IPビジネスがアニメ事業のチャンスに!自社IPの可能性とは?

・海外でアニメを展開するやり方は?失敗原因・リスクを事例にもとづいて解説

・【企業向け】VTuberの始め方は?新規プロジェクトを成功させるポイントを紹介

・キャラクターを用いたコラボ戦略と活用事例から成功の秘訣を探る

・ブランドのファンを増やすオリジナルグッズ・ノベルティとは?具体的な効果や制作方法を紹介

・にじさんじのコラボ商品は何がある?他社事例を分析してまとめてみた

・なぜ企業同士のコラボ事業が注目されるのか?参考事例までPR会社が解説

・【IPコラボ商品・キャンペーン】参考になる事例から学ぶ!成功させるポイントを紹介

・【IPコラボ】学習教材×マンガが売れた秘密とは?活用事例・ポイントも紹介

・キャラクターライセンスとは?他社IPを活用してブランド価値を高める方法を紹介

NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。