NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。

アニメ作品を宣伝する方法として、かつてはテレビCMや雑誌広告が主流でした。しかし今や、作品のヒットを決めるのはSNS上の口コミです。このような状況において従来の宣伝方法しか分からないのでは、素晴らしい作品を埋もれさせてしまうことになってしまいます。

多くの視聴者は、原作ファンやアニメそのものが好きなわけではなく「話題の作品だから観てみよう」という人です。実際、Z世代の映像コンテンツの楽しみ方に関する意識調査によれば「話題作は友達とのコミュニケーションのきっかけになっている」と10人中7人以上が回答しています。

つまり、こうした「話題についていきたい人」に興味を持たせられるかが、宣伝する上でのポイントです。友人やSNSで「この映画、すごく盛り上がってる」「あのシーンの伏線回収がヤバいらしい!」という声を聞くと、途端に気になり始めるはずです。

観るだけの価値ある作品であることは当然必要ですが、どれだけクオリティの高い作品でも「話題にならなければ観てもらえない」ということです。そのためにも、まずは十分に認知されて興味を持ってもらえるよう宣伝方法を理解しておきましょう。

そこで今回は、アニメ作品の宣伝方法にはどのような広告手法があるのか、オンライン・オフラインを含め紹介していきます。

IPビジネスについては「【キャラ活用】IPビジネスがアニメ事業のチャンスに!自社IPの可能性とは?」もチェックしてみてください。

「TikTokアニメ運用ガイド」では、アニメーション動画を活用したTikTokアカウントの運用方法を公開しています。実写投稿の多い中でアニメーション投稿を行うことは注目を集めやすく、顔出しなしで可能なため自社のキャラクターを活用することと非常に相性が良いと言えます。企業でTikTokを活用したい際にご活用ください。他にも「無料資料ダウンロードページ」で公開中です。ぜひ入手してみてください。

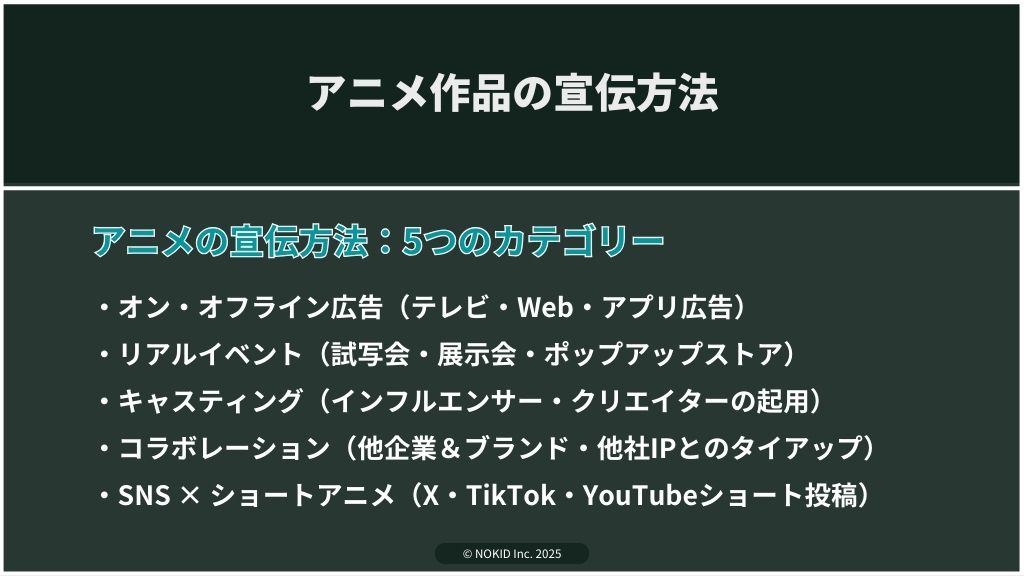

アニメ作品を宣伝する方法は、大まかに上図のようなカテゴリーで分類できます。

より細かく挙げたものを以下の表にまとめてみました。

| 手法の目的 | ・幅広い層への認知拡大 |

| メリット | ・大衆向けの強いリーチ力 ・ブランドイメージの向上 |

| デメリット | ・費用が高額 ・効果測定が困難 |

| 活用シーン | ・全国区で話題にしたい作品 ・映画(長編アニメ)の公開前 |

| 手法の目的 | ・作品に興味がある層へのリーチ |

| メリット | ・ターゲットをざっくり絞れる ・視聴データを活用し最適化できる |

| デメリット | ・スキップされやすい ・印象に残るクリエイティブが必要 |

| 活用シーン | ・短期間で認知度を上げたい作品 ・ターゲット層が明確なアニメ |

| 手法の目的 | ・SNSユーザーへの拡散 |

| メリット | ・拡散力が高い ・若年層の獲得が容易 |

| デメリット | ・短尺動画に最適化しないと効果が薄い |

| 活用シーン | ・ショートアニメやギャグアニメ ・バズを狙いたい新作アニメ |

| 手法の目的 | ・話題化&トレンド入り |

| メリット | ・リアルタイムで盛り上がる ・ファンコミュニティの形成が可能 |

| デメリット | ・炎上リスクあり ・継続的な運用が必要 |

| 活用シーン | ・リアルタイムで話題にしたい作品 ・放送日やPV公開前の盛り上げ |

| 手法の目的 | ・本編視聴への誘導 |

| メリット | ・短時間で魅力を伝えられる ・ファンのUGCが増える |

| デメリット | ・著作権管理が必要 ・適切なシーン選びが不可欠 |

| 活用シーン | ・ストーリーや戦闘シーンが強みのアニメ ・考察系&ギャグアニメ |

| 手法の目的 | ・映画館でのターゲット訴求 |

| メリット | ・映画ファンとの親和性が高い ・大画面での訴求力がある |

| デメリット | ・大画面に耐えられる品質が必要 ・ターゲットが限られる |

| 活用シーン | ・映画化(続編)の告知 ・シリアス系&アクション系アニメ |

| 手法の目的 | ・オフラインでのビジュアル訴求 |

| メリット | ・視覚的に印象に残りやすい ・長期間掲示が可能 |

| デメリット | ・デジタル施策より拡散力が弱い |

| 活用シーン | ・ビジュアルが強みのアニメ ・イベント&劇場上映向け |

| 手法の目的 | ・新規ファン層の開拓 |

| メリット | ・影響力を借りてリーチ可能 ・自然な形で拡散できる |

| デメリット | ・相性の良いインフルエンサーの選定が必要 |

| 活用シーン | ・推し文化が強いアニメ ・考察系&キャラ人気の高い作品 |

| 手法の目的 | ・視聴者の共感を生み出す |

| メリット | ・長期的な話題化が可能 ・広告費をかけずに広がる |

| デメリット | ・ネガティブな口コミのリスクあり |

| 活用シーン | ・ストーリー重視の作品 ・感動系&考察要素のあるアニメ |

| 手法の目的 | ・異業種と連携し新規層へリーチ |

| メリット | ・ターゲットを拡大できる ・体験型プロモーションが可能 |

| デメリット | ・ブランドイメージのミスマッチリスクあり |

| 活用シーン | ・異業種と組みやすいアニメ ・グッズ&飲食&アパレルなどと親和性の高い作品 |

それぞれの施策から最適な方法を選ぶのは、相性や予算の制約があるため簡単ではありません。専門家のサポート受けることも検討しておきましょう。

大まかな選び方を以下に挙げてみたので、参考にしてみてください。

| ・幅広い層に届けるなら? → テレビCM、YouTube広告、劇場広告 ・短期間でバズを生むなら? → TikTok、YouTubeショート、X(Twitter)プロモーション ・ファンを巻き込んで拡散するなら? → 切り抜き動画、口コミレビュー、VTuberコラボ ・長期間にわたって話題を持続させるなら? → コラボ戦略、口コミレビュー、ポスター |

このように、アニメの宣伝にはターゲットや目的に応じた適切な手法があり、戦略的な使い分けが重要です。効果的な組み合わせを見極めることで、より多くのファンを獲得し、作品の魅力を最大限に伝えることができます。

アニメの宣伝といえば、今やSNS広告やYouTubeの切り抜き動画など、デジタル施策が主流になっています。しかし、オフライン施策が完全に不要になったわけではありません。むしろ、ターゲット層や作品の特性に応じて適切に活用すれば、デジタル広告とは違うターゲット層からの認知度を高めることができます。

ここからは、オフライン施策が重要である理由と、具体的な手法、成功事例、実践方法について詳しく解説します。

オフライン施策の最大の強みは、「記憶に残る接触体験」を作れることです。デジタル広告は、スマホやPCを通じて大量に消費される一方で、ブロック・スキップされたり流し見されることも多く、印象に残りにくい傾向があります。

一方で、街中の大型ビジョンで突然流れるアニメのPV、駅の改札を抜けた瞬間に目に入る巨大な広告、映画館で本編前に流れる迫力ある予告編などは、意図せずして視聴者の目に入り深く印象に残ります。

日常の中で繰り返し目にする交通広告や、実際に体験できるリアルイベントも記憶に残る宣伝として強い効果を持っています。

例えば、通勤・通学で毎日見る電車の中吊り広告や、カフェで休憩中にふと目に入るポスターは、自然な形で視聴者の意識に刷り込まれます。こうした体験型のプロモーションは、オンライン広告と組み合わせることで、より高い効果を発揮します。

テレビCMは、最も多くの人にリーチできる宣伝手法の一つです。全国ネットやローカル局を活用してアニメのPVや特報を放映することで、幅広い年齢層に作品を認知させることができます。深夜アニメのように視聴者が限られるような場合は、ターゲット層が視聴する時間帯に合わせて放送枠を選ぶことが重要です。

また、テレビCM単体で完結させるのではなく、放送後の検索数やSNSの関連投稿を分析し、デジタル広告を受け皿として動線設計することも不可欠です。

| 例:「テレビCM → SNS投稿への誘導」や「テレビCM → YouTube広告との連動」などの流れで、視聴者の認知から行動までを促す |

テレビCM枠の参考例として、テレビ東京ではスポットCMによって「1本単価 × 放映本数」に応じた柔軟なメニューを展開しています。

出稿金額、放送期間、放送時間帯で出稿金額は変動するものの、テレビCMは人気のある作品という印象を与えやすい信頼性の高さを少なからず持っているため、視聴者とマッチする場合は検討したい施策と言えるでしょう。

繁華街の街頭ビジョン広告は、オンラインでアプローチが難しい人に知ってもらうきっかけを作ることができます。特に渋谷・新宿・秋葉原のようなアニメファンや広告に慣れた人が多いエリアでは、大型ビジョンを活用したプロモーションでも情報収集の一環として見てもらえることが期待できます。

通行人が一度に多くの情報を目にする環境のため、ストーリーを語るよりも「一瞬でコンセプトが伝わるようなセリフ」をテキストで入れたり「注目を集めてから迫力あるシーンに映る」など、視聴者行動をよく考えた構成にすることが重要です。

街頭ビジョン広告も年々進化を続けており、AIカメラによる歩行者の解析が可能なものもあります。具体例として、有限会社サーチの屋外広告視聴者データ可視化サービス「OOH Analytics」を、株式会社ユニカが運営する「ユニカビジョン」に提供して広告効果を分析できるようにしています。

参考:新宿「ユニカビジョン」に屋外広告視聴者データ可視化サービス「OOH Analytics」を提供開始 - PR Times

参考:【屋外ビジョン】新宿アルタビジョン - 株式会社春光社

渋谷・スクランブル交差点の大型ビジョンを活用した宣伝事例として、スクランブル交差点にある4つの大型ビジョンを連動させた60秒のオリジナルショートアニメ「トキノ交差」が挙げられます。

渋谷スクランブル交差点に佇む一人の少女を基点に、渋谷の太古から現在までの1万年の歴史を一瞬のフラッシュバックで描かれており、映像としてだけではなく、公開される場所まで計算された参考になる事例です。

参考:渋谷スクランブル交差点の大型ビジョン4面共同プロジェクト。 - 株式会社シブヤテレビジョン

劇場広告は、映画の本編上映前にPVなどのCMを流すことで、アニメファンに向けたダイレクトな訴求が可能です。

劇場広告の主な活用方法は、映画本編の予告編として活用される手法です。映画館という没入感のある環境で流れるため、作品の世界観を伝えやすい魅力があります。

特にアクション・ファンタジー・SF作品など、同ジャンルの映画と組み合わせることで、より適した視聴者層に届けることができます。

シネアドを活用した宣伝事例として、アニメ作品自体の宣伝ではないもののHONDAテクニカルカレッジ関西の生徒募集CMが「劇場版 呪術廻戦 0」の上映時に公開されています。

株式会社シネブリッジの調査した「【広告出稿調査(独自調査)】2023年シネアドが人気だった作品T0P10 & ”エモすぎた” シネアド3選」によると、「映画ドラえもん のび太と空の理想郷」の上映時のシネアドに18社も出稿していることが分かっています。

筆者の見解としては、上映作品によってターゲット層が絞られる&出稿企業も一定数存在することから、適切に出稿先の作品を選べば劇場広告の効果は十分期待できると考えています。

参考:【告知】『劇場版 呪術廻戦0』のシネアド(動画広告)決定! - HONDAテクニカルカレッジ関西

交通広告は、電車・バス・タクシー・駅構内などの移動空間を活用した広告手法です。この手法の最大の価値は、場所が固定でないことや、目的地に着くまで手の空いている乗客に繰り返しアプローチできる点です。日常的に利用する公共交通機関の中で繰り返し目にすることで、潜在的な興味を持たせ、認知度を向上させる効果があります。

例えば、アニメファンが多いエリアの主要駅に交通広告を展開することで、移動中の隙をついてアプローチできます。バスのラッピング広告であれば、移動しながら多くの人の目に触れるため、特定のエリアに限定せず広範囲に宣伝できるのが強みです。

アニメ作品そのものの宣伝が目的ではないものの、京都府北部の丹波、丹後地域を中心に運行する京都丹後鉄道と、TVアニメ『進撃の巨人』のコラボレーションによって実現した特別ラッピング列車「海の京都を走る"進撃号"」の運行事例が挙げられます。

アニメ作品にとってはファン層の拡大を、鉄道会社にとっては鉄道利用の促進につながるよう、アクリルキーホルダーなどの特典付き1日乗車券や描き下ろしミニキャラを使用したオリジナルグッズの販売、一部の駅や関連施設でのキャラクターパネルの設置なども並行して実施された参考になる事例です。

参考:京都丹後鉄道 × 進撃の巨人 マンガIP活用事例Vol.67 - 株式会社講談社

また、JR利用者の情報を活用したWeb広告「JRE Ads」なども組み合わせることで、アニメ作品の認知から視聴までを促しやすくなります。

JRE Adsの仕組みは、Suica利用情報やJRE POINT情報に該当するユーザーに対して、外部広告媒体(SNS閲覧時など)で狙って広告表示することができるため、プラットフォームではなくデータベースを活用したターゲティングの手法だと言えます。

参考:【電車ジャック】今どきの話題の作り方・広め方事例10選 - 株式会社ジェイアール東日本企画

新聞広告は、デジタル広告やSNSとは異なり、伝統的なメディアの権威性と信頼感を活かして宣伝できる手法です。特に、社会的な影響力が大きい作品や、大規模なプロジェクトの発表に適しています。ファン層に向けた「特別感」の演出にも効果的です。

新聞広告を活用した参考例として、新海誠監督の『君の名は。』では、映画の地上波放送に合わせて新聞1ページを使って広告が掲載されました。

この事例の注目すべきポイントは、安く掲載するという発想ではなく、SNSでの拡散につながる大胆な掲載をしたところです。

オフライン広告は、前述でも触れた通りリアルな体験を通じて作品を印象づける手法です。しかし、ただ広告を出すだけでは十分な効果を得ることはできません。効果的に活用するためには、ターゲット選定・Webとの連携・長期的な露出設計が重要になります。

以下に、オフライン広告全般に共通する実践のポイントを解説します。

オフライン広告の最大の強みは、リアルな接触機会を活かせることです。したがって、広告を配置する場所は、どの層にリーチしたいかを明確にした上で選定する必要があります。

| 1.アニメファンが多いエリアを狙う 秋葉原・池袋:コアなアニメファンに向けた広告渋谷・新宿:一般層やライト層にもリーチできる 2.公共交通機関を活用する 電車の中吊り広告・駅構内広告:通勤・通学時に反復的に視認されるバスのラッピング広告:移動中に視認されやすく、地域密着型の宣伝に向いている |

当然のことながら、ターゲット層が集まる場所を選ぶことで、広告を見た人の「作品に触れる確率」を最大化しましょう。

オフライン広告の弱点は、一度見たら消えてしまうことです。しかし、SNSとの連携を意識することで、その瞬間的な接触をオンライン上での拡散につなげることができます。

| 1.SNS投稿を促すデザイン・演出 Webとの連動:QRコードやハッシュタグを広告内に配置してオンラインへ誘導 広告を設置:「広告の前で撮影して投稿すると特典がもらえる」キャンペーン 2.印象に残るビジュアル・キャッチコピーを活用 写真映えするビジュアル:ファンが感動したシーンや視認性の高いグラフィックデザインを採用 作品を表すコピー:「#このアニメを知らない人生なんて」など |

オフライン広告とSNSを連携させることで、広告の露出時間を大幅に伸ばし、オンラインでも持続的に話題を作ることが可能になります。

オフライン広告の効果を最大化するには、一度の公開だけでなく、継続的な接触機会を作ることが重要です。特に、街頭ビジョン広告や駅構内広告では、歩行者の視線を一瞬で捉え、短時間で興味を持たせることが求められます。

| 1.歩行者の滞在時間を考慮した広告設計 信号待ち・駅のホーム:滞在時間が長いため、15~30秒程度の広告が適している 繁華街の大型ビジョン:人の流れが速いため、5~10秒の迫力を活かした広告が効果的 2.最初の3〜5秒で目を引く演出を入れる ・キャラクターのアップ ・インパクトのあるセリフや音楽を活用 ・静止画+アニメーションの組み合わせで、視認性を向上 3.リピート視聴(何度も目にすること)を意識する ・同じエリアに何度も訪れる人向けに、複数パターンの広告をローテーション表示 ・「このアニメ気になる!」と思わせる短いストーリー仕立ての映像を活用 |

一度の広告施策で終わらせず、時間差で複数の施策を打つことで、長期的にファンの興味を持続させることができます。

オフライン広告の効果を最大化するには「どこで・誰に・どのように」見せるかを設計する必要があります。デジタル広告とは異なり「無差別に情報を届ける」ものですが、SNSとの連携や長期的な露出を続けて「記憶に残る宣伝」にしましょう。

アニメの宣伝手法は、ここ数年で大きく変化しました。従来のテレビCMやポスター広告に加えて、デジタル広告やSNS広告の活用が不可欠になっています。

上図の通り、スマートフォンによる情報収集が普及し、手軽に欲しい情報が手に入るようになった現在では、オフライン広告だけにこだわらずオンライン広告を前提に考えていく必要があります。

しかし、「ただ広告を打てば視聴者が増える」というわけではありません。デジタル広告を成功させるためには、「視聴者を本編視聴やグッズ購入へと導く仕組み」を戦略的に設計する必要があります。

ここでは、アニメ作品のデジタルマーケティングにおける主要な広告手法、その仕組みや効果、成功事例、そして実践方法について詳しく解説します。

デジタル広告の最大の利点は、ターゲットの興味・関心・行動履歴をもとに「最適な人に最適なタイミングで広告を届けられること」です。

例えば、YouTubeでアニメ関連の動画を視聴しているユーザーに対して、そのジャンルの最新アニメのPVを広告として流せば、興味を持ってもらえる確率が高くなります。他には、アニメを観ようと検索している人に、作品本編を関連動画として表示させることも認知されるきっかけを作りやすい戦略です。

テレビCMやポスター広告は、どれだけの人が実際に影響を受けたのかを正確に測るのが難しいですが、デジタル広告なら「クリック率」「視聴完了率」「コンバージョン率」などのデータをリアルタイムで分析し、改善できます。

例えば、YouTube広告で「最初の5秒で視聴者が離脱する割合が高い」と分かれば、冒頭の映像やコピーを変更することで、より効果的な広告に改善できます。

デジタル広告は、SNSと組み合わせることでより大きな効果を発揮します。特にX(Twitter)やTikTokでは、広告が「バズ」につながることがあり、ユーザーが自主的に拡散してくれるケースも少なくありません。

筆者も過去に広告だけで1万件以上のコメントやシェアを生んでバズったものがありますが、トレンド入りしたり一時的にではあるものの認知されるきっかけを作ることに成功しました。

参考:インターネット(Web)広告のメリット・デメリットは? - LINEヤフー for Business

TikTokやYouTubeのショート広告、Instagramリール広告などの広がりやすい手法を活用し、作品のPVや名シーンを短尺で配信する手法をご紹介します。

ショート動画枠は、次々と投稿をスワイプして視聴者が切り替えていくため、具体的に説得して行動まで促す時間は取りづらいものの、認知のきっかけ作りには最適です。特に、アニメのようにエンタメ感のある動画は、アニメ・漫画に慣れ親しんだ層に手を止めてもらいやすいため、広告映像そのものが楽しめる作りになっていると良いでしょう。

| ・通常の投稿部分と同じ枠に表示されるため、テレビCMに近い印象強さがあり、作品の雰囲気を伝えやすい ・YouTube広告は検索や関連動画から視聴される可能性が高く、TikTok広告は拡散力が強い |

例えば、YouTubeで以下のCMのような事前告知(ティーザー)を公開して「視聴後に本編が気になる」ような内容のCMを流すなどです。

| 1.2〜5秒で惹きつける演出を用意:「一瞬で目を引く映像+キャッチーな音楽」を活用 2.広告の最後にCTA(行動喚起)を入れる:「続きは本編で!」「フル動画はこちら!」など 3.A/Bテストを実施し、クリック率の高いパターンを最適化 |

X(Twitter)のプロモーション広告(おすすめツイート)やトレンド広告(タイムラインの上部に表示)を活用し、作品の認知度を向上させる手法をご紹介します。Xでは、リアルタイムな情報と相性が良いため、今話題になっている演出ができると注目されやすくなります。

| ・リアルタイムでの話題性を生みやすい ・ハッシュタグキャンペーンと組み合わせれば爆発的な拡散が可能 |

例えば、アニメ放送日に「#作品名」をプロモ広告で展開し、リアルタイムでトレンド1位を獲得しています。

| 1.ハッシュタグを統一し、ファンが投稿しやすい仕組みを作る 2.放送日や新情報公開のタイミングで、トレンド広告を活用する 3.インフルエンサー・公式アカウントと連携して拡散を最大化する |

YouTube、LINE、Facebookなどの投稿面、Instagramストーリーズ面などに「投稿に紛れて広告を配信」し、画像や動画で配信する手法をご紹介します。多くのユーザーにとって、SNSを利用している際は「今すぐ緊急で知りたい情報」がなく「役に立つことや面白いことはないか?」と受動的に探しているような状態です。

もちろん、上図のように「明確に解決方法を検索している」場合もあります。ですが、多くの場合はマッチする情報があれば衝動的に興味を持ってもらいやすい状態です。そのため、作品の視聴を促すよりも「キャラクターへの共感や特定シーンから興味を持ってもらう」ような映像にして「気になる」と思ってもらうことを優先すると良いでしょう。

プラットフォームごとに表示場所が異なるため、視聴者の気持ちになって邪魔をせず不快感のない内容を考えましょう。

また、こうして興味を持ってくれた人には、LINE広告で「LINE NEWS」や「トーク一覧」に作品情報を掲載するなどして、認知から行動までを設計するような考え方が大切です。

| ・Instagram&Facebookはターゲティング精度が高く始めやすい ・LINE広告は普段SNSを使わない層にもリーチできる |

| 1.作品の世界観を伝えるビジュアルを選定する(派手なアクションや主要キャラクターの表情) 2.ストーリーズ広告は「縦型動画」に最適化する(TikTokやYouTubeショートとも併用可能) 3.LINE広告は、公式アカウントと連携し、継続的な情報配信を行う |

Googleなどのターゲットが存在するネットワーク内でリターゲティング広告を使い、過去に自社サイトを訪れたユーザーや動画を視聴したユーザーに具体的な特典(オファー)を紹介する広告を配信。

| ・一度興味を持ったユーザーに繰り返しアプローチできる =コンバージョン率(本編視聴・購入)が向上しやすい |

| 1.特設サイト(LP)やYouTube動画を視聴したユーザーに、再アプローチ広告を配信 2.再訪問を促す場合は具体的なオファー(特典など)をアピールする 3.クリック後の遷移先を設定し、視聴後の行動も促す(舞台裏紹介・前売りチケット購入など) |

行動を促しやすく、マッチする視聴者へ表示させやすいデジタル広告の特性を活かし、ターゲットに合った最適なCMを展開しましょう。

また、 「YouTube × TikTok」「X(Twitter) × ハッシュタグキャンペーン」など、異なる手法を組み合わせて相乗効果を生み出すことが、デジタル広告戦略においては重要となります。

アニメの成功は、「どれだけの人に観てもらえるか?」にかかっています。しかし、単に広告を打つだけでは、視聴者の心には残りません。現代のアニメ宣伝において最も重要なのは、SNSを活用し、ファンが自発的に語りたくなる「拡散の仕組み」を作ることです。

かつての宣伝は、テレビCMやポスターなどの一方向の情報発信が中心でした。しかし、今は視聴者が「語りたくなるコンテンツ」を仕掛け、SNS上で自然発生的に話題を広げることが不可欠です。本記事では、X(Twitter)トレンド、TikTok切り抜き動画、YouTubeショート、インフルエンサー・VTuberコラボなど、SNSを駆使した拡散戦略について詳しく解説します。

アニメ作品の話題化には、従来のテレビCMやポスターによる一方通行の宣伝だけではなく、ファンの口コミを他のユーザーが目にしやすい意味でも、SNSの拡散力が不可欠です。

特に以下の点が、従来の宣伝方法と大きく異なります。

| 1.ファンの拡散力が最大の宣伝になる 企業が広告を出すのではなく、ファン自身が作品を語り、広めることで宣伝効果が生まれる。これがUGC(ユーザー生成コンテンツ)の力です。 2.リアルタイムでの反応が可視化される X(Twitter)のトレンド入りやTikTokの再生数を見れば、作品がどれほど話題になっているかがすぐに分かる。SNSは「視聴者の熱量」がそのまま可視化される場です。 3.広告費をかけずに話題を作れる可能性がある テレビCMやポスターに比べ、SNSの拡散はコストが低く、効果が持続しやすい。特にバズった場合、広告費ゼロでも数百万人にリーチすることも可能です。 |

SNSでアニメを話題化するには、視聴者が「これは拡散したい」「他の人にも見てもらいたい」と感じる仕掛けを作ることが重要です。そのために、X(Twitter)(X)でのトレンド仕掛け、TikTokの切り抜き動画、YouTubeショート・Instagramリールの活用、インフルエンサー・VTuberとのコラボといった手法が効果的です。

しかし、単にSNSで情報を発信するだけでは視聴者の心に残りません。SNSの利用者は、暇つぶしや役に立つ情報を求めて投稿を見ています。そのため、「作品の魅力を売り込む」よりも「キャラの人格が伝わる投稿」や「面白さを保証する既存視聴者の声」といった「作品に興味を持てる情報」を先に見てもらうことが大切です。自画自賛とならないように注意して価値を伝えていきましょう。

また、テレビCMやポスター広告と違い、SNSは少額の利用料(有料アカウントの場合)だけで多くの人にリーチできます。特にバズが生まれれば、広告費をかけなくても数百万人規模の視聴者に届く可能性があります。

X(Twitter)はリアルタイムで話題を作るのに適したプラットフォームです。放送日やPV公開日に合わせてハッシュタグを統一し、ファンが投稿しやすい環境を作ることで、トレンド入りを狙います。 これにより、作品が今まさに話題になっていることを多くの人に認知させることができます。

| 1.ファンが使いやすい統一ハッシュタグを設定(「#●●考察」など) 2.放送時間・PV公開時にトレンド入りを狙い、投稿を集中させる 3.公式だけでなく、キャスト・制作スタッフも巻き込み、話題を広げる |

関連記事:Twitterのキャラクターアカウントって効果あるの?メリットや運用テクニックを紹介

TikTokは、短尺動画を活用することでアニメの魅力を簡潔に伝えることができるプラットフォームです。切り抜き動画は「続きが気になる」「このキャラが好き」と思わせる編集が鍵となり、視聴者が自然に拡散したくなるように設計することが重要です。 短時間で作品の魅力を伝えられるため、ライト層や未視聴者にもリーチしやすくなります。

| 1.キャラの葛藤や人格の伝わるシーンを切り抜く 2.「続きが気になる…!」と視聴者に思わせる編集する 3.TikTokの流行音源やトレンドと組み合わせ、エンゲージメントを最大化する |

関連記事:TikTokのショートアニメ動画はどうやって作るべき?種類から収入源まで解説

YouTubeショートやInstagramリールは、検索流入やアルゴリズムによる長期的な拡散を狙える手法です。 TikTokと異なり、YouTubeでは関連動画として長期間表示される可能性があり、Instagramリールは共感されて好意的な印象を持たれることで反応されやすくなります。

これらのプラットフォームを併用することで、SNS上での露出を増やし、より多くの視聴者に作品を届けることができます。

Instagramを例に挙げると、アカウントのプロフィールに指定の投稿を固定できるため、宣伝動画を固定して、普段は共感されるようなキャラクターの話などを投稿するといった運用方法もあります。

| 1.YouTubeでは「検索流入」を意識し、タイトルやタグを最適化する 2.Instagramでは「共感・感情を動かす」編集を重視する 3.公式の切り抜きと、ファンのUGC(ユーザー生成コンテンツ)を組み合わせる |

関連記事:キャラクターを使ったSNS運用のメリットとは?成功例やコツを紹介

アニメの宣伝といえば、SNS広告や切り抜き動画が注目されていますが、それだけでは限界があります。特に新規層へリーチしたい場合、「すでにアニメを観る習慣がある層」だけにアプローチしても十分な成果は得られません。そこで有効なのが、異業種とのコラボレーションやタイアップ施策です。

ブランドや企業とのコラボを通じて、新しい層にアニメ作品を届けることで、従来の宣伝方法では到達できなかった視聴者を獲得できます。本記事では、企業・ブランドコラボ、VTuber・アーティストとのコラボ、他アニメ・IPとのコラボイベントといった戦略を、具体的な事例や実践方法とともに詳しく解説します。

アニメの世界観を広げるだけでなく、新たな層にリーチしながら話題性を維持するためには、コラボレーションが有効です。その理由は以下の通りです。

| 1.異なるファン層にリーチできる アニメファン以外にも、コラボ相手のブランドやコンテンツを好む層に作品を届けることができる。 2.共通の話題を作り、相乗効果でバズを生む たとえば、有名ブランドとのコラボが発表されれば、アニメファンだけでなく、そのブランドのファンも注目する。 3.体験型の宣伝を設計でき、SNSで拡散されやすい 実店舗でのコラボカフェや特典付きイベントなど、実際にファンが体験したくなる要素を加えると、SNS上での拡散も期待できる。 |

コラボの最大の魅力は、コラボ相手の顧客(ファン)層に対してリーチできる点と、その信頼性を借りることができる点にあります。ファンが納得できるマッチしたコラボを行い、少ない労力で認知機会を作りましょう。

関連記事:キャラクターを用いたコラボ戦略と活用事例から成功の秘訣を探る

アニメのキャラクターや世界観を活かし、企業と共同で商品・サービスを開発することで、ライセンス収入だけでなく作品自体のファンを増やすきっかけになります。

代表的なコラボ例としては、以下のようなものがあります。

例えば、「ブルーアーカイブ × ピザハット」のコラボでは、限定グッズ販売やコラボメニューの展開により、お互いの顧客層を広げる機会を生んでいます

| 1.ターゲット層を分析して、親和性の高いブランドと組む ※例:ファッション系アニメ × アパレルブランド、グルメ系アニメ × 飲食店 2.コラボ商品の限定感を伝えて、購入意欲・SNS拡散を促す 3.SNSキャンペーン(ハッシュタグ投稿・プレゼント企画)を実施し、話題を持続させる |

関連記事:【IPコラボ商品・キャンペーン】参考になる事例から学ぶ!成功させるポイントを紹介

VTuberやアーティスト、YouTuberといった影響力のあるクリエイターとコラボし、アニメ作品を紹介・宣伝するスポンサー広告のような方法も挙げられます。影響力のある人物が作品を紹介することで、信頼性が増し、視聴者の興味を引きやすくなります。

また、リアルタイム配信や実況動画を活用することで、視聴体験の共有が生まれてファンの熱量を高めることができます。

具体的な施策には、以下のようなものがあります。

| ・YouTubeでの実況 ・考察配信(アニメの感想や見どころを解説) ・TikTokライブでのコラボ(リアルタイムでの盛り上がりを作る) ・X(Twitter)スペースでのファン参加型トークイベント(視聴者と交流しながら作品を語る) |

例えば、直接的な宣伝ではなく、人気VTuberが作品に関するテーマの考察配信を実施するなどのコンテンツ感を重視して作品に興味を持つ視聴者を増やすなどです。

| 1.アニメと親和性の高いインフルエンサーを選定する(VTuber、考察系YouTuberなど) 2.リアルタイムでの視聴企画(実況・対談)を仕掛ける 3.インフルエンサーの投稿を公式がRT・拡散し、相乗効果を狙う |

このように、SNSは単なる「宣伝ツール」としてではなく、ファンが語りたくなる場を作っていくことを意識しましょう。

関連記事:SNSで漫画・イラストインフルエンサーとコラボする際のおすすめは?依頼方法まで紹介

他のアニメ作品や漫画(原作)などとのコラボを行い、互いのキャラクターや世界観をリンクさせるなども良いでしょう。

例えば、「コードギアス × モンスターストライク」のように、人気スマホゲームとコラボして、ゲームユーザーから新たなアニメファン獲得を目指すなどがあります。

| 1.他作品と組むことで「ファン層の相互送客」を狙う 2.イベント特典を設け、ファンの参加意欲を高める 3.コラボPVやキービジュアルを制作し、SNSでの拡散力を高める |

コラボ戦略は、一度きりの宣伝ではなく、「新しいファン層を開拓し、長く愛されるアニメ」にするための強力な手法です。

SNSと組み合わせて実施すれば、さらに拡散力が増し、継続的に話題を生むことができます。

関連記事:ゲームアプリのX(Twitter)キャンペーン事例とマーケティング活用法を解説

ここまでのポイントをまとめます。

アニメのヒットには、宣伝戦略の巧拙が大きく影響します。ただ広告を出すだけでなく、「話題にしたくなる仕掛け」を作ることが成功の鍵です。オフラインとオンラインを適切に組み合わせ、視聴者が自ら広めたくなる環境を整えることで、より多くの人々に作品を届けることができます。

アニメの宣伝にTikTokなどのSNSを活用していきたい場合は、TikTokアニメガイドをダウンロードしてみてください。

キャラクターを活用したPR、ブランドのイベント企画といったPR活動は、動画制作だけでなく数々のイベントの認知拡大を支援してきた我々NOKID(ノーキッド)なら、幅広いご提案とクリエイティブ制作が可能です。

アニメーションという表現方法の中にも、スライドに動きをつけたものから3DCGを活用したもの、セル画など多岐に渡るテイストがあります。

動画を制作する場合には、要望通りに動画を制作することだけでは効果を発揮しないことが多くあります。NOKIDでは、動画の活用目的に沿った構成や表現を計画しております。

例えば、TikTokであれば認知に適したアルゴリズムになっておりユーザーが次々と動画をスワイプして観ていきます。そのため、冒頭の2〜3秒で注意を引くためのアイデア、PRに繋げるためにどのような情報を発信すべきかといった"ビジネス視点とクリエイティブ視点"のバランスを意識しております。

「初めてのアニメーション制作」「PRまで考慮した映像」をご検討の方はお気軽にご相談ください。

・Twitterのキャラクターアカウントって効果あるの?メリットや運用テクニックを紹介

・Twitterの「中の人」が親近感を得る秘訣だった?運用テクニックや参考例を紹介

・キャラクターを使ったSNS運用のメリットとは?成功例やコツを紹介

・キャラクターアニメーションをMVに活用するメリットとは?制作事例ごとに詳細を解説

・キャラクターをマーケティングで活用するには?アニメコラボCMの事例や戦略を紹介

・キャラクターを用いたコラボ戦略と活用事例から成功の秘訣を探る

・ゆるキャラの成功事例と作り方を解説!キャラクターでPR効果を生むには

・ファンのできるキャラクターはどうやって作るの?特徴や作り方のコツを紹介

・【キャラ活用】IPビジネスがアニメ事業のチャンスに!自社IPの可能性とは?

・【事例紹介】3DCG/VR/ARをイベントで活用した新たなプロモーション手法とは?

・【事例紹介】プロジェクションマッピングを活用したイベントとは?仕組みや作品例も解説

・PR目的のイベントを成功させるには?企画のコツや開催するメリットを解説

・イベント集客を広告で成功させるには?運用テクニックから広告に頼らない施策まで紹介

・地域イベントで町おこしをするには?効果的なPR方法や過去のイベント事例を紹介

・セミナーを売上に最大限つなげるためには?対面型とオンラインの違いやメリットを紹介

・【PR事例】ゲーム・アニメをリアルに体験できるイベントとは?おすすめの成功事例を紹介

・地域イベントで町おこしをするには?効果的なPR方法や過去のイベント事例を紹介

・【業種別】PR動画の活用事例8選!効果的な動画にする方法も解説

・NFT(画像・動画)をPR施策にどう活用するのか?参考事例も交えて解説

・NFTを会員権として活用するPR施策とは?参考事例や注意点を紹介

・リブランディングはデザイン変更だけでは解決しない?成功・失敗事例から学べるヒント

・3DCG動画広告で効果的なPRを行うには?相性の良い広告手法から反応を得るための内容までを解説

・SNSで漫画・イラストインフルエンサーとコラボする際のおすすめは?依頼方法まで紹介

・イベント集客を広告で成功させるには?運用テクニックから広告に頼らない施策まで紹介

・【事例紹介】3DCG/VR/ARをイベントで活用した新たなプロモーション手法とは?

・LINE VOOMをPRに活用して失敗しないためには?各SNSとの違いや運用テクニックを解説

・モーションコミックがPR活用におすすめの理由とは?参考事例を挙げて解説

・「WEBREEN」とは?注目される理由や企業での活用ポイントを紹介

・【企業向け】ブランディングに成功する動画の要素とは?参考事例も挙げて解説

・3DCG動画広告で効果的なPRを行うには?相性の良い広告手法から反応を得るための内容までを解説

・反応を得られるプロモーション動画の作り方とは?企画方法から外せないポイントまで紹介

・TikTok広告で使うUGC(風)動画とは?効果的に活用する方法を紹介

NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。