漢那 徳馬

株式会社NOKID 代表取締役。 ショートアニメを主軸に映像制作やグラフィックデザインを手がける制作会社を率いる。 VALORANT YORU TYPICAL DAYS 映像、初音ミク×セブンプレミアム15周年映像制作、倖田來未 -「100のコトバ達へ」など、アニメーションを主軸としたPVやMVの領域で幅広いプロジェクトやコンテンツをプロデュース。

今、YouTubeで注目を集めつつある「META TAXI(メタタクシー)」。さまざまな二人組の本音トークが人気を博すこのチャンネルが、ついにリアル世界への「現実侵食」を本格化させました。

2025年に開催されたポップアップストア「META TAXI MEETS vol.1」から、開催間近の「META TAXI POOL vol.2」まで、その革新的な取り組みについて、プロデューサーの佐川俊介氏(株式会社講談社)と中尾沙希氏(大日本印刷株式会社)、そして今回のMETA TAXI MEETSディレクターを務めた大森隆博氏にインタビューを実施しました。

「現実侵食型ポップアップストア」は、どのような戦略で実現されたのか。そして、第100回を迎えたYouTubeチャンネルが目指す次なる展開とは。新しい時代の新規IPの創出を検討している方には注目の記事となります。

■META TAXI/メタタクシーとは 夜の東京を走るタクシーに乗り合わせた二人が、ここだけのトークを繰り広げる —— アーティスト、芸人、クリエイターなど様々なジャンルのゲストが毎回アバター姿となって登場し、ここだけの本音トークが聞けるYouTubeチャンネル。毎週金曜日21時更新。 公式サイト:https://metataxi.jp/ YouTube:https://www.youtube.com/@METATAXI.official X:https://x.com/METATAXI_jp ECストア:https://metataxi-store.jp/ ■META TAXIゲスト 佐川俊介氏:株式会社講談社 第四事業本部 クリエイターズラボ 副部長『META TAXI』プロデューサー 中尾沙希氏:大日本印刷株式会社(DNP)出版イノベーション事業部 コンテンツ・マーケティング企画推進本部 コンテンツビジネス開発部 ビジネス開発課 『META TAXI』プロデューサー 大森隆博氏:META TAXI MEETSディレクター 今回のポップアップストア「META TAXI MEETS vol.1」企画・運営担当 |

■インタビュアー 漢那 徳馬:株式会社NOKID 代表取締役。 ショートアニメを主軸に映像制作やグラフィックデザインを手がける制作会社を率いる。 VALORANT YORU TYPICAL DAYS 映像、初音ミク×セブンプレミアム15周年映像制作、倖田來未 -「100のコトバ達へ」など、アニメーションを主軸としたPVやMVの領域で幅広いプロジェクトやコンテンツをプロデュース。 X(旧Twitter):@nakan_12 |

漢那:「META TAXI MEETS vol.1」のイベントについて、コンビニの中にMETA TAXIの世界観を反映した空間があり、非常に面白い企画でした。イベントを終えての反響や印象があれば、お聞かせいただけますでしょうか。

大森:今回のポップアップイベントは初めての試みでした。以前「META TAXI POOL」という音楽イベントは経験していましたが、「META TAXI MEETS vol.1」は物販を中心とした展示型イベントだったので、これまでとはまた違ったチャレンジでしたね。

来場者数の見通しがなかなか立たず、当日までは正直かなり不安でしたが、いざ蓋を開けてみると予想をはるかに上回る多くの方にご来場いただき、用意していたコラボグッズも想定以上に売れて、対応が追いつかないほどの盛況となりました!

会場のアクセスが良いとは言えない立地にもかかわらず、多くの方々が足を運んでくださり、来場者の皆様に楽しんでいただけるイベントを開催できたことを嬉しく思っています。

さらに、これまでの音楽イベントとは違う新しい層のお客様にも来ていただけて、今回のポップアップを通じて新たなファンが増えたことも、とても印象に残っています。

漢那:私も金曜日の夕方頃に伺ったのですが、Tシャツがすでに売り切れていたりと、初日から盛り上がりを感じました。

たしかに、前回のMETA TAXIのイベントとは違う層の方も来ていらっしゃるように感じて、どんどんMETA TAXIのファンが広がっている印象です!

漢那:中尾さんは今回のイベントを振り返っていかがでしたでしょうか?

中尾:企画段階から「META TAXIのファンはきっと遊び心のある企画を楽しんでくれるはず」と想定していたんですが、実際に会場で多くの方々と直接お会いできて、その熱意を肌で感じられたことは大きな手応えになりました。

今回の会場は広すぎないことで、逆に親しみやすい雰囲気になりました。運営メンバーにとっても、今回はファンの皆さんと直接お話しすることができて、生の声も沢山聞くことができました。2日間限定でしたが、結果的に、密度のあるイベントになったと感じています。

漢那:以前音楽イベント「META TAXI POOL」に伺ったときは、会場が広かったので音楽がメインでしたが、今回の「META TAXI MEETS vol.1」は近い距離感がよかったなと自分も感じました。

中尾:会場全体がコミュニティのような温かい雰囲気に包まれていましたね。来場者同士が紹介し合ったり、仕事帰りの一般の方が立ち寄って交流が生まれる場面もありました。

漢那:佐川さんはいかがでしたか?

佐川:普段のMETA TAXIはYouTubeチャンネルですので、オンラインやバーチャルにあわせて世界観を作っています。

ただ、META TAXI自体はリアルとバーチャルの境を企画コンセプトにしているので、リアルイベントの場合は「メタ」や「オンライン」といったバーチャルのイメージとは、違う切り口でやりたいと考えていました。そうした思いから、今回はより実在する場所や空間にこだわった内容にすることでとても良いイベントにできたと思っています。

漢那:「メタ」というワードがあるプロジェクトではありつつ、逆にリアル感を大事にしているというのはとても面白いですね!

漢那:今回のイベントではグラフィックデザイナーのパナソニー氏とコラボして、会場に作品やグッズが置かれていましたが、META TAXIがパナソニーさんとコラボすることになった経緯を教えていただけますか?

大森:もともと、パナソニーさんにお仕事を依頼したいという話が以前からありました。そこから今回、オフラインでのイベント開催が具体的に決まった際、せっかくならYouTubeチャンネルでの普段の投稿とは違う形でクリエイターとコラボすることで新しい可能性を示せるのではないかと考え、改めてパナソニーさんにご相談した結果、今回のイベントが実現しました。

漢那:ちなみに会場の作品やグッズ等のクリエイティブは、どのように作られたのでしょうか?

大森:コンセプト自体は我々で作成し、「現実侵食」や「もしMETA TAXIが実際に存在したらどうなるか」といったテーマを提示しました。そこから先のクリエイティブな部分はパナソニーさんにご提案いただき、どれも素晴らしいアイデアばかりだったので、ほぼそのまま採用させていただきました。

漢那:本当に目を引く作品ばかりでした。特に印象に残っているのが、はじめは本物のレコードかな?と思ったら、実はレコードのパッケージのようなTシャツがあって、そのパッケージにもこだわりを感じました。

大森:それもパナソニーさんからご提案をいただき、一緒に形にしていきました。パナソニーさんのクリエイティブは例えば、シューズボックスに絵を描いたり、すでに存在するアイテムにアイデアを加えるような「既存のものをカスタマイズする」という視点の作品が多いんです。

大森:だから、普通にTシャツをプリントで作るのではなく、元々販売していたTシャツの背面を使ってデザインしたり、Tシャツをそのまま売るのではなく、お弁当のパッケージやレコードのスリーブに入れるというアイデアも、今回のテーマを汲んでもらって生まれたものだと思います。

漢那:まさに今回のイベントのコンセプトである「現実侵食型ポップアップストア」にぴったりですね。「META TAXI」は、バーチャルのキャラクターが現実に入り込んでくる、現実と非現実の間にあることが魅力のプロジェクトであると感じていたので、それがイベントに落とし込まれるとこういう形になるんだなと感心しました。

今回の取材とは別に、パナソニー氏には「META TAXIとのコラボレーションについて」をインタビューさせていただきました。

パナソニー(Panasony™)氏は、独自のコラージュやパロディを用いた作品をSNSで発信して話題を呼ぶ「ビジュアルアート制作」を得意とするグラフィックデザイナーです。

KAMITSUBAKI STUDIOなど他のクリエイティブプロジェクトとも協力し、ネット上で絶大な人気を持つ謎多きアーティストであり、多彩なアーティストやブランドと積極的にコラボレーションしています。

X(旧Twitter):https://x.com/panasony

Q. META TAXIとのコラボレーションを決められた理由やイベントで特に印象に残ったことがありましたらお聞かせください。

A. META TAXIはすでに拝見していたので。キャラクターやグッズまわりのデザインなど、めちゃくちゃ素敵だなと思っていました。

また、当日のイベントで印象に残ったのは設営中も近所のお年寄りが買い物に来ていたりと、とても良い感じの空気感でした。

Q. クリエイティブ制作にあたって特にこだわられたポイントがあれば教えてください。

A. 会場選びはギャラリーなどの白い空間ではない、会場のレコードコンビニさんのカオスな空間が最高すぎるので、お借りできると聞いた段階で良いものになると確信しました。

普段はSNSなどオンラインの表現が主流ではありますが、今回はポップアップなのでイラストやデザインを油性ペンで実際に描くことで本当に描かれたものを間近で見るという事に価値があると考えて制作しました。

漢那:今回のイベント会場「レコードコンビニ」についてもお聞きしたいです。会場選びがとても独特だと感じました。なぜ会場にレコードコンビニを選ばれたのですか?

大森:レコードコンビニもパナソニーさんと一緒に会場を選定しました。META TAXIのオフラインとオンラインの曖昧さを表現するのに、普通のイベントスペースだと作り物感が出てしまうのではないかという話をしていました。

大森:数多くの展示会イベントが開催されている中で目立つフックが必要だと考え、会場そのものに独自性のある場所を探しました。レコードコンビニを選んだのは、通常のコンビニ営業を行いながら、私たちも別のイベント運営ができるという面白さがあったからです。

普通のコンビニとして買い物ができると同時に、ポップアップとしても買い物体験ができる。これは、私たちが掲げてきた「現実との曖昧さ」や「現実侵食」というテーマに一番マッチすると思いました。

漢那:コンビニなのにイベントスペースでもあるという二面性が、META TAXIのコンセプトにぴったり合っていたんですね。

大森:そうですね。もしイベントスペースをコンビニに見立てて作ると、どうしても“作り物感”が出てしまうと思います。でも、ここは実際にコンビニを営業しながらポップアップイベントが開催できる場所だったので、僕たちが考えていたこととも非常にマッチしていました。

漢那:通常営業しているコンビニをイベントスペースに使うのは、貸切で行うのとはまた違った挑戦ですよね。同時進行ならではの難しさもあったのでしょうか?

大森:最初はコンビニのお客さんとポップアップの来場者の区別がつかなくなるのでは…と心配していましたが、レコードコンビニの店長さんが非常に柔軟に対応してくださり、私たちの手が回らない時はサポートもしてくれました。

作品展示についてもほとんど制限なく受け入れてくださって、本当に助かりました。

店長さんご自身も新しい試みに前向きな方だったので、レコードコンビニという場所だからこそ、さまざまなアイデアを実現することができたのだと思います。

漢那:コンビニの棚にスニーカーが置いてあったのは驚きました!普通なら嫌がられるようなことでも、快く受け入れてくださったんですね。

大森:ほぼNGがなかったので、すごくありがたかったです。そういう意味では、関わってくださった皆さんと一緒に作り上げてきたという感じがしました!

漢那:今回、「現実侵食型ポップアップストア」というキーワードを掲げていますが、今後もこの「現実侵食」というキーワードを残していくのでしょうか?

大森:今後もこの「現実侵食」というキーワードを継続しながら、第二弾、第三弾と展開していきたいと思います。「もしMETA TAXIが現実世界に存在したら」というコンセプトで、さまざまな可能性を探れると考えています。

今回はレコードコンビニの店長さんにとてもお世話になったので、また同じスペースでやりたいという気持ちもありますし、今後は飲食店の営業時間外スペースや書店の一角をお借りするなど、新しい場所での展開も可能性として考えています。

漢那:業種は特に絞らず、色々な方々とコラボする可能性があるということでしょうか?

大森:META TAXIが自然に溶け込めるような場所が理想だと思っていますが、逆にあまり馴染まなそうな場所でも、その“違和感”が新しい面白さを生み出すのではないかとも考えています。

また、タクシーというコンセプトを活かして自動車メーカーやタクシー会社さんとコラボするのも面白そうだなど、色々な可能性を思い描いています。今回のオフラインイベントを通じて、そうした展開の幅が広がったので、ぜひ形にしていきたいです。

漢那:オフラインでのコラボなどを通じて、今後もリアルイベントに力を入れていく方針なのですね!

佐川:META TAXIは、初期からリアルとバーチャルの境界をなくすことを目指してきました。YouTubeが先行している現状ではオンラインに偏りがちですが、リアルイベントを増やすことでこそ、META TAXIらしさがより際立つと考えています。

実際、チームとしてもクリエイターやユーザーの動向を常に意識し、その時々でユーザーが求めている体験に目を向けています。最近では、現実的な体験イベントの需要が高まっていることも実感しています。

リアルとバーチャルが交錯する場所で、META TAXIらしい体験をさらに模索していくことで、今後も新たな価値を生み出していきたいと思っています。

漢那:最近の若い世代は、こうした実体験型のコンテンツやイベントに、より積極的に参加する傾向があると感じますか?

佐川:私自身、学生時代には新しい体験を生み出す研究をしていて、水中に映像を投影するなど、少し変わった実験に取り組んでいました。当時はまだメディアアートのような企画は、「面白いけどこれがどう社会に役立つの?」と言われていました。

今では、こうしたチャレンジングな発想を「面白い」と感じてくれる世代が社会に出てきて、昔なら「これは何?」と説明が難しかったコンセプチュアルな企画も、若い世代を中心に、その意図が自然に伝わるようになってきたと感じています。

この変化はとても大きくて、従来は肝試しや謎解きなどの遊びの延長にしか思われていなかった体験型企画にも、新しい文化的価値が生まれているのを感じています。これって前例やマーケティングを重視しがちな企業の中で新事業をやる身としては、とてもありがたい変化なんです。

今後しばらく体験型コンテンツは増加傾向にあると思いますし、様々な企業が参画することで企画の幅も広がっていくと思います。既存の枠組みにとらわれない体験へのニーズは、これからさらに高まっていくと感じています。

漢那:「META TAXIはゲスト選定がすごい」という声をよく聞きますが、選定基準や、意識されているポイントについて教えていただけますか?

中尾:基本的には、「この人いいな」と思った方に対して、相性の良さそうな相方を探すという形で選定しています。

立ち上げ当初は佐川さんと二人で選定していましたが、今ではチームが出来てアイデアを出しながら決めています。乗車する方のキャラクターや魅力を大事にした選定を心がけています。

漢那:こだわって選んだ組み合わせだからこそ、META TAXIでしか聞けないような話が生まれているということなのですね。個人的に「初めまして松尾です」&「ぼくわたチャンネル」の回が非常に好きです!

中尾:この回は、まるでご本人のコント動画を見ているような感覚になるボケとツッコミのやりとりが本当に面白いトークでしたね。META TAXIならではの後日談もあります。松尾さんがなたろうさんにコント動画のネタのアイデアを提案する場面があったのですが、後日なたろうさんがそのアイデアを基にした動画を作られていたんです。

視聴者の方が後で「あ、これMETA TAXIで話していたことが形になったんだ」と分かるコラボが自然に生まれていて、私たちも嬉しく思っています。

漢那:META TAXIが100回を迎えたタイミングで、P丸様さんと花譜さんの組み合わせには個人的にとても驚きました。

中尾:お二人ともリアルとバーチャルの間で活躍する大先輩ですので、100回というアニバーサリーな回にご出演いただけたのは本当にありがたかったです。

漢那:それでは最後に注目すべきポイントや今後の展望について教えていただけますか?

佐川:そうですね。「META TAXI POOL vol.2」にお越しいただく方は、「驚天動地倶楽部」の主要メンバーでありTRPG文化の発展の中心人物でもある『ディズム』さんにご注目ください。ディズムさんが出演している理由は、実際に会場に足を運んでいただければわかると思います。

佐川:それから、META TAXIが2周年を迎えてこれから広がっていくにあたって、もっとユーザーや視聴者の方々が参加できる仕組みや、素敵な体験を作っていきたいと思っています。参加の方法はイベントへのご来場だけでなく、実際に自分自身がMETA TAXIを体験できる要素も取り入れたいと考えています。

今はMETA TAXIを視聴することがメインですが、「自分が乗ったらどんな気持ちになるだろう」「どんな会話をするのだろう」「誰と話したいだろう」といった、視聴者自身が体験をイメージできるコンテンツ作りを日々模索しています。

嬉しいことに、普段のコメントを見ていると、「自分だったらこの二人をキャスティングしたい」「自分が乗るなら誰と乗りたいか」など、自分ごととして楽しんでくださる方が増えてきました。

YouTubeでMETA TAXIを“メディアとして観る”だけでなく、「自分だったら」と想像しながら楽しんでもらえるコンテンツに成長しているのが、とても嬉しいです。

こうした参加型の体験をどれだけ広げていけるか、そしてユーザーさんにとってわかりやすく届けられるかが、3年目の大きな挑戦だと感じています。

漢那:「自分ごと化」できる体験づくりに挑戦するMETA TAXIの今後の展開に、ますます期待が高まります!

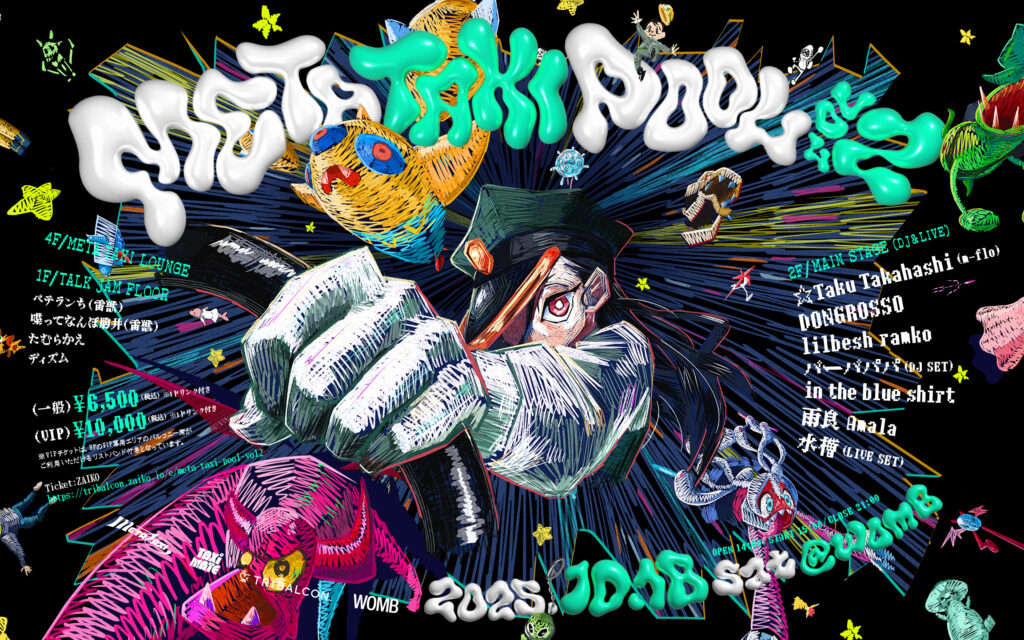

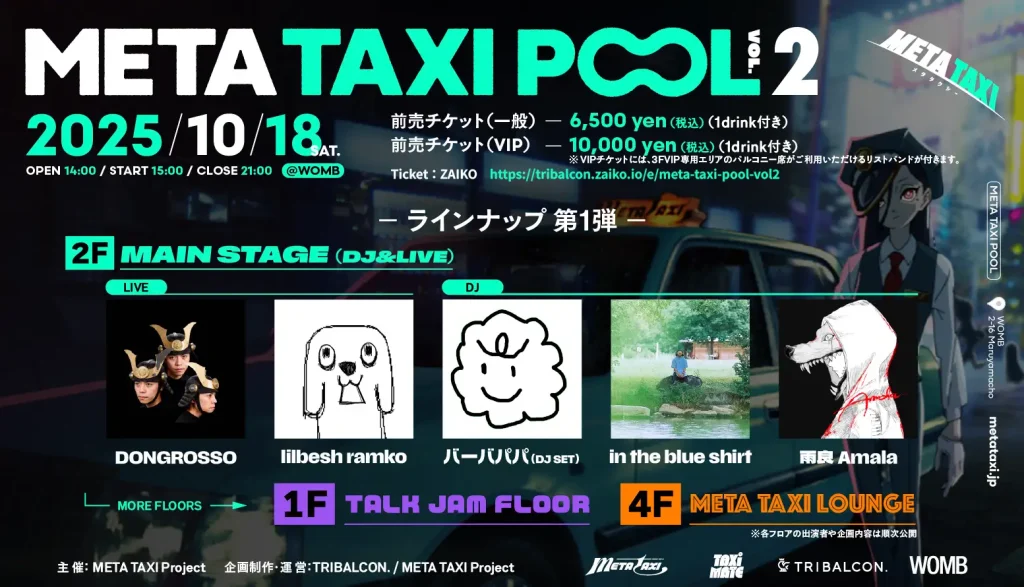

漢那:次に10月18日に開催間近の「META TAXI POOL vol.2」について、どのようなイベントかお聞きしたいです。

中尾:「META TAXI POOL」は、今年3月にvol.1を初開催し、META TAXIのYouTubeの世界観をリアルに体験できるイベントとして立ち上げました。Z世代やデジタルネイティブ層に向けた音楽ライブイベントの形をとりました。

vol.2では、音楽ライブはもちろん、META TAXIならではのトーク企画も多彩なゲストを呼び、vol.1よりもさらにパワーアップした内容をお届けできる予定です。

META TAXIの2周年とも重なるタイミングなので、皆さんと盛り上がれるよう準備を進めています。

漢那:今回のイベントではどのような方に来場してほしいと考えていますか?

中尾:普段クラブに足を運ぶ機会がない方や、深夜のライブイベントにあまり馴染みのない方にも、ぜひご参加いただきたいと思っています。2Fは音楽ライブのステージ、1Fはトークセッション、4FはDJとライブドローイングのステージなど、様々な企画を用意しています。

META TAXIを始めた当初から、クリエイターさんをはじめとしたモノづくりに情熱を注いでいる方々に届けたいという想いがありました。

今回のリアルイベントでもその想いは変わらず、クリエイティブな活動や創作に興味を持つ方にも気軽に来ていただけたら嬉しいです。興味関心が近い来場者の方が参加し交流することで、新しいムーブメントが生まれると期待しています。

漢那:他のイベントとは一味違う、META TAXIらしいイベントになりそうですね。

佐川:「META TAXIとは何ですか?」と聞かれたとき、普段はいろいろな表現をするのですが、「カルチャーの交差点」、すなわちさまざまな文化が交わる場所、コミュニティとしての意味合いがしっくりくると感じています。昔の雑誌のように、多様なコンテンツが一つの場に集まる、そんなイメージです。

現在はインターネットコンテンツが細分化され、“フィルターバブル”や“界隈”ができて「この業界とこの業界は別物だ」という区分けが強くなっています。しかしMETA TAXIを運営していると、それらの境界は案外つながりやすく、交差することができるのだと実感しています。

例えばヒップホップ好きな方が、実はゲーム配信者やVTuberのファンだったりするように、異なる文化の接点となることをMETA TAXIは目指しています。

「META TAXI POOL」でも、まずは好きな演者をきっかけに足を運んでほしいですが、参加すればきっと新たな「好き」が見つかる――そんな出会いの場にしていきたいと思っています。

漢那:最初は自分の“推し”のためにイベントに足を運んだものの、その“推し”が好きな人も自然と好きになってしまうということですね!

佐川:こうした出会いや広がりが「META TAXI」というプロジェクトの一番の核だと思いますし、やっぱり“カルチャーの交差点”っていう表現がぴったりだなと、改めて感じています。

◆2F - MAIN FLOOR

☆Taku Takahashi / DONGROSSO / lilbesh ramko / バーバパパ / in the blue shirt / 雨良 Amala / 水槽(LIVE SET) / clocknote.

◆1F - TALK JAM FLOOR

ベテランち(雷獣) / 喋ってなんぼ駒井(雷獣) / たむらかえ / ディズム / 梨 / ゲームさんぽ いいだ / DJ YANATAKE(INSIDE OUT) / 渡辺志保(INSIDE OUT)

◆4F - META TAXI LOUNGE

川村ナヲコ / ohuton / EREKA / HALU

デジタルネイティブ世代を中心に人気のYouTubeチャンネル「META TAXI」が企画する音楽&トークイベントの第2弾で、"異種カルチャーが交錯する溜まり場=POOL"をテーマに開催されます。DJ&ライブ、トークセッション、ラウンジ展示など複数フロアで構成され、クリエイター・アーティスト・芸人ら多数が出演。一夜限りのカルチャークロスオーバー体験を提供する注目イベントです。

※この記事は2025年9月の取材に基づいています。イベント詳細は変更される場合があります。最新の情報は公式サイトやチケットページをご確認ください。

ここまでの取材結果のポイントをまとめます。

META TAXIの取り組みから見えてくるのは、「オンラインだけ」「リアルイベントやポップアップだけ」という片方の取り組みだけでは人々の心をつかみきれないということです。

実際、イベントに来場できるのは一部のファン層に限られます。しかし、その熱量をさらに拡散し、コミュニティを大きく育てるためには、やはりオンライン上での活動も欠かせません。

「リアルとバーチャルの境界をなくすMETA TAXI」の哲学を引き継ぐなら、デジタルの場でも「参加している感覚」を生み出す仕掛けが求められます。

リアルで生まれた熱狂を、デジタルの場で“もう一度”味わってもらう...。そうすることで、イベントに来られなかった人まで巻き込み、ファンコミュニティはさらに拡大していきます。

このように、オンラインとリアルそれぞれの強みを活かした取り組みこそが、今後より一層求められていくのかもしれません。

基礎知識:企業でアニメーション動画が活用される理由とは?活用事例も解説

種類・費用:アニメーション動画制作の種類別の制作料金と活用例を解説

制作技法:インディーアニメの制作費用と仕組みを公開!MVにも使われる人気の秘密を解説

制作工程:実写・アニメーションの映像制作を外注する流れとは?費用や依頼時のポイントをご紹介

依頼方法・コツ:ショートアニメの制作を依頼するコツは?制作会社の選び方をプロがご紹介

依頼リスク:動画制作を依頼するのはリスク?後悔しないアニメーション動画制作の依頼方法を解説

制作会社:アニメーション動画の制作会社は増えている?上手な選び方をご紹介

MV制作:アニメMVで楽曲のファンを増やすには?最新マーケティング手法とMVの作り方を解説

実写比較:アニメーションPRと実写PRの違いとは?自社サービスをPRする最適な方法

企画方法:アニメの企画ってどうやるの?実は企画書のフォーマットは重要ではない理由

制作ツール:今話題のYouTubeアニメーション制作ツールとその特徴とは?

採用動画:多くの求職者を応募に導く!採用アニメーション動画を作るコツを解説

・【キャラ活用】IPビジネスがアニメ事業のチャンスに!自社IPの可能性とは?

・キャラクターを用いたコラボ戦略と活用事例から成功の秘訣を探る

・ブランドのファンを増やすオリジナルグッズ・ノベルティとは?具体的な効果や制作方法を紹介・にじさんじのコラボ商品は何がある?他社事例を分析してまとめてみた

漢那 徳馬

株式会社NOKID 代表取締役。 ショートアニメを主軸に映像制作やグラフィックデザインを手がける制作会社を率いる。 VALORANT YORU TYPICAL DAYS 映像、初音ミク×セブンプレミアム15周年映像制作、倖田來未 -「100のコトバ達へ」など、アニメーションを主軸としたPVやMVの領域で幅広いプロジェクトやコンテンツをプロデュース。