NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。

2025年8月8日、大手消費財化学メーカーの花王(Kao)がホラーゲーム「しずかなおそうじ」をSteamで無料配信開始したというニュースが、ゲーム業界を越えてマーケティング業界でも大きな話題となりました。

一見すると「大企業が話題づくりのためにリリースしてPR効果を狙った」というだけの話に見えるかもしれません。しかし、この施策の背後には、従来型広告の限界と向き合う企業の切実な課題解決があります。

花王ホームケア事業部の原田和弥氏が明かした企画意図は明確でした。

「普段テレビCMをあまり見ない若年層にも、ゲームというエンターテインメントを通じて、当社の便利な商品や掃除を快適にする裏技を知ってもらいたい」

引用:Adver Times

つまり、これは単なる話題作りではないということです。テレビCMでリーチできなくなった若年層に対する、新しいコミュニケーション手法の実験なのです。

さらに注目すべきは、花王がこのゲームを配信許諾を不要としたことで、ゲーム実況者たちは自由に配信でき、視聴者は実況配信を通じて花王の商品を知ることになる点です。

そこで今回は、花王の「しずかなおそうじ」が示す新しいPR手法の全貌を分析して紹介します。

花王がSteamで「しずかなおそうじ」というホラーゲームをリリースしたことは、一見すると強力なIPが無数にあるゲームの中で売れるはずがないと感じるかもしれません。ですが、ゲームそのものを売ることが目的ではないとしたら…むしろ売れなくても意味があるとしたら印象は大きく変わります。

花王ホームケア事業部がゲーム開発という未知の領域に挑戦した背景には、単なる話題づくり以上の深い動機がありました。

「普段テレビCMをあまり見ない若年層にも、ゲームというエンターテイメントを通じて商品を知ってもらいたい」という発言は、表面的には新しいマーケティング手法への挑戦に見えます。しかし、その底流には「このままでは若年層とのコミュニケーション手段を失う」という切実な危機感が伝わってきます。

この危機感は、単に売上への影響を懸念したもの以外にも、生活用品メーカーとしての社会的責任への意識が根底にあるかもしれません。清掃用品は生活の基本であり、適切な商品選択や使用方法を知らないことで、消費者の生活品質が低下する可能性があるからです。

特に一人暮らしを始める若年層のような「これから清掃用品の知識をつけていく人」にとって、効果的な製品を知ってもらうことは重要です。しかし、従来の情報提供手段(テレビCM、新聞広告など)では、この層にアプローチできなくなっています。

こうした問題に対処するため、ホームケア事業部は「ゲーム」という新しい手段に活路を見出したのです。

参考:花王初のホラーゲーム「しずかなおそうじ」 エンタメの中で商品価値を伝える - Adver Times

一般的な見方では「広告は嫌われている」と片付けられがちですが、実際はもっと深い事情があります。若年層は、SNSや動画配信に慣れているため、広告を"異物"として自動的にスキップする習慣が身についているのです。

例えば、YouTubeでは「数秒後にスキップ表示が出たらスキップする」「課金して広告のないプランで視聴する」ことが当たり前になり、TikTokでは指一本(スワイプ)で広告を飛ばせます。この環境で育った世代にとって、従来型の広告は「邪魔」でしかありません。

つまり、広告を受け入れる以前に「視界に残らない」ことが最大の課題となっているのです。

出典:全国を細分化し聴取した、メディア接触状況や利用実態、日頃の消費行動・変化・兆しをとらえる「全国地域別生活者行動把握調査2024」を実施 - HAKUHODO

よく「広告は数を打てば当たる」と言われます。しかしSNS時代では、情報が雪崩のように流れていくため、数を増やすほど逆に嫌悪感を強めることさえあります。

例えば、ニールセンの調査では、消費者の多くが積極的に広告を回避しており、テレビCMの効果が低下していることが報告されています。

これは「露出量=効果」という古いモデルが崩壊した証拠です。言い換えれば、たくさん見せても"印象に残らなければ無意味"であり、今は「記憶の質」が重要になっているのです。

広告が届かない時代において、突破口となるのは「自分から話題にしたくなる広告」です。

これこそが花王のプロモーション手法を取り上げた理由です。体験や共感を誘発する広告は、消費者が"広告"ではなく"コンテンツ"として受け入れるのです。

つまり、広告は企業からの一方通行ではなく、ユーザーと一緒に拡散される「参加型」にならなければ意味がありません。

出典:Study Reveals Majority of Consumers Actively Avoid Ads - Nielsen

前述の通り、この施策に踏み切った背景には、従来型広告メディアの限界が考えられます。特にテレビCMの影響力の低下は、多くの企業が直面している深刻な課題です。

総務省の「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」によると、10代・20代のテレビ視聴時間は年々減少を続けています。一方で、インターネット利用時間は増加傾向にあり、特に動画配信サービスやSNSでの時間消費が顕著に表れています。

これは単なる「メディア接触時間が変化した」という話ではありません。従来のテレビCMに依存したマーケティング戦略では、若年層に商品情報が届かなくなっているのです。

花王のような生活用品メーカーにとって、この課題は特に深刻な影響があります。清掃用品や日用品は「生活の基本」であり、若年層が一人暮らしを始める際には必須のアイテムと言えます。ですが、テレビCMを見ない世代に対して、どの商品が効果的で使いやすいかという情報を伝える手段が失われつつあるのです。

こうした背景から、ホームケア事業部の結論と同様、ターゲットへの認知機会を増やしていく必要が増したということです。

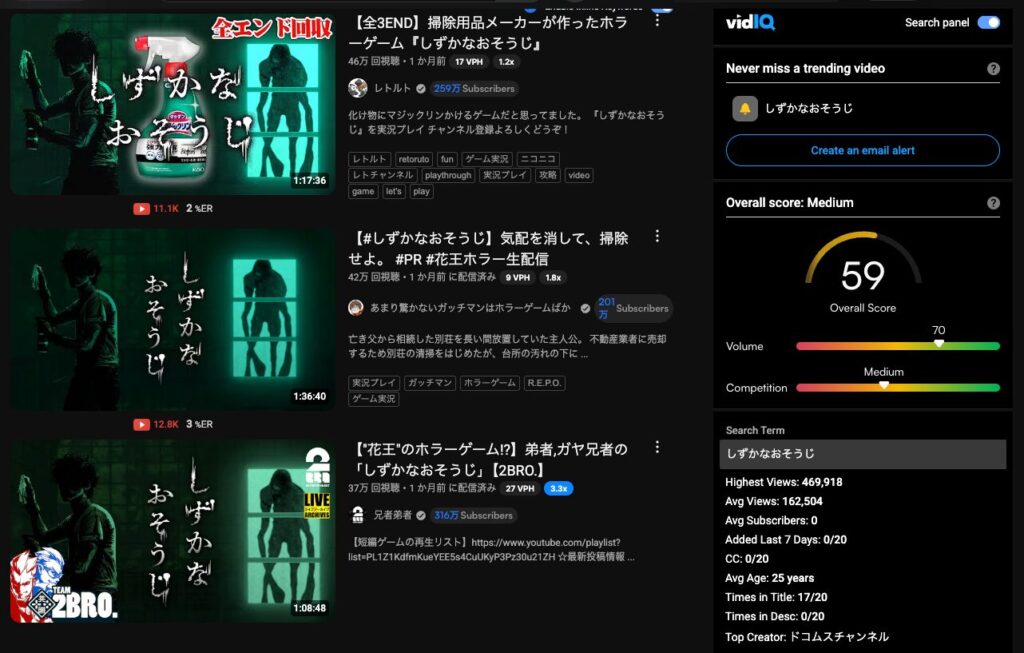

ゲーム実況配信市場の成長は、新しいマーケティング機会を企業に提供している。国内のゲーム実況市場規模は年々拡大しており、特にホラーゲーム実況の人気は顕著だ。

例えば、ガッチマンのチャンネルは登録者数198万人、総再生回数14億回超という規模を誇る配信者です。しかも、視聴者は自分で視聴することを選択しているため、CMよりもしっかり見てもらいやすい特徴があります。

ゲーム実況市場の特徴は、「プレイしない視聴者」が存在することです。ホラーゲームの場合、「自分ではプレイできないが、他の人のプレイを見るのは楽しい」という視聴者が多数います。(筆者自身も、ハマってしまう自覚があるため意識的にプレイしないよう心がけています。)

この層は、実況配信を通じてゲーム内容を詳細に把握し、時には実際にプレイした人以上にゲームに詳しくなってくれます。

だからこそ、「しずかなおそうじ」のゲーム内に登場する商品は、実際にプレイしていない視聴者にも認知される宣伝効果が期待できるのです。つまり、一つのゲームから、プレイヤー人口の数倍の規模でリーチを獲得できる可能性があるということです。

参考:気配を消して、掃除せよ。花王初※となる3D探索型ホラーアクションゲーム「しずかなおそうじ」を2025年8月8日(金)よりSteamにて無料配信開始! - PR Times

従来の広告媒体は、企業が媒体運営者に広告費を支払い、決められた時間・場所に広告を掲載するモデルでした。しかし、実況配信を活用した新しいモデルでは、配信者と企業が「共創」の関係を築きます。

「しずかなおそうじ」のケースでは、配信許諾が必要ないゲームを提供し、配信者は自身の判断でゲームを選択して配信による収益を得ます。この構造では、双方が柔軟に動ける上に拡散しやすい強みがあります。

また、従来の広告では、明確に「広告」として識別されるため、視聴者が不快感(邪魔な気持ち)を感じやすいのです。一方で実況配信では、配信者が自発的にゲームを選択して自然な反応を示すため、視聴者も抵抗感を持たずに内容を受け入れます。

さらに、信頼される配信者が商品を使用することで、商品への信頼度も向上する=信頼を借りられる魅力があるため、従来の一方通行の広告では得られない効果です。

このように、信頼性の高い口コミとも言える配信動画と拡散生、そしてプレイしなくても見てもらえば効果を発揮することから、とても面白く効果を期待できる広告手法だと言えるでしょう。

こうした課題に対して、花王が選択したのが「エンターテイメントファースト」のアプローチでした。商品を直接宣伝するのではなく、まず「面白いコンテンツ」として価値を提供し、その中で自然に商品に触れてもらう設計です。

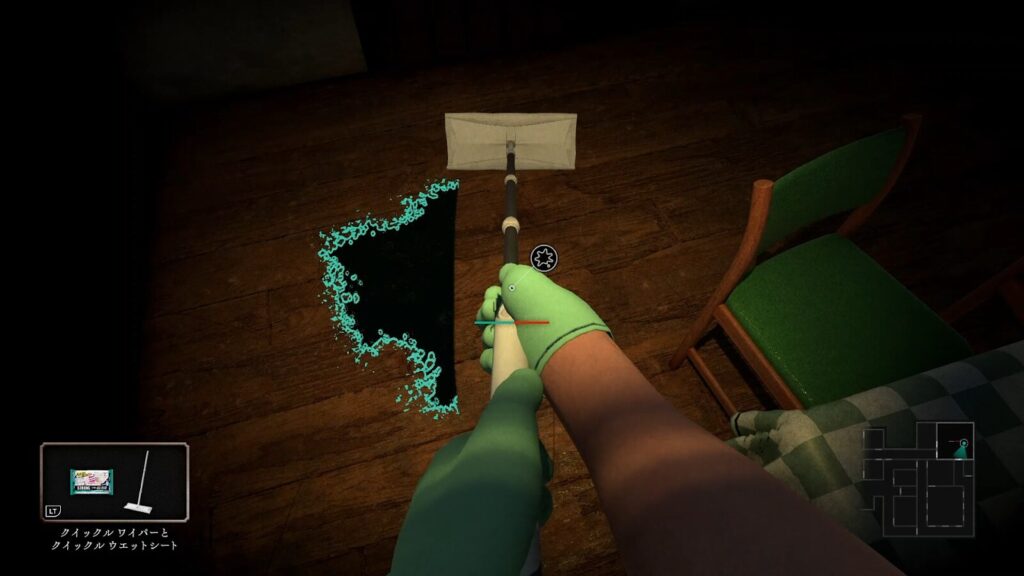

「しずかなおそうじ」では、プレイヤーが亡き父から相続した別荘を掃除しながら謎を解いていきます。ゲーム中に登場するのは、マジックリンやクイックルワイパーなど実在の花王製品です。

しかし、これらは「宣伝のための商品紹介」ではなく、「謎を解くためのツール」「敵から身を隠しながら掃除するためのアイテム」として自然に組み込まれています。こうして、プレイヤーが楽しみながら、商品の機能を「体験」を通じて理解できる点が優れています。

例えば、「こすらずに放置するだけで汚れが落ちる商品」の特徴は、ゲーム内で実際にそのように動作することで伝わります。RPGゲームならポーションが回復アイテムだと知っている人が多いのと同様です。

プレイヤーは商品説明を「読む」のではなく、効果を「実感」するのです。さらに、ゲーム内には家庭で実際に試したくなるような掃除の裏技も盛り込まれていることで、エンターテイメント体験が現実の生活改善につながる設計となっています。

実際、Steamストアページでのユーザーレビューを見ると、以下のような評価が多数見られます。

「企業の宣伝ゲームとは思えないクオリティ」

「普通にゲームとして楽しめる」

これは、花王が商品宣伝よりもエンターテイメント価値を優先した設計の成果だと言えるでしょう。プレイヤーはゲーム体験に没入し、その過程で登場する商品は「宣伝アイテム」ではなく「ゲーム世界の一部」として受け入れられるのです。

花王の戦略で革新的だったのが、ゲームの配信を「許諾不要・収益化可能」に設定したことです。これは一見すると、企業が自社コンテンツの管理権を手放す不利な判断に見えるかもしれません。

しかし、この判断には深い戦略的意図があります。配信許諾を不要にすることで、多数のゲーム実況者が自由に配信できるようになり、結果的に花王が直接広告費を支払うことなく、大規模な露出を獲得できるのです。

実際に、YouTube上には上図の通り多数の配信動画が溢れ、平均して16万回も再生されているほどです。(2025年10月時点)

テレビCMでは、企業が放送局に広告費を支払い、決められた時間に決められた内容を放送します。視聴者は「広告を見せられる」という受動的な立場です。

一方、実況配信では、配信者が自発的にゲームを選択し、視聴者も能動的に配信を視聴します。この環境では、コンテンツ自体が面白くなければ誰も見ません。つまり、エンターテイメント価値が担保されていることが前提となります。

この仕組みにより、花王は「広告らしくない広告」を実現したのです。視聴者は「面白いゲームの実況」として配信を楽しみ、宣伝でも拒否反応を生むことなく、商品認知を促進できるのです。

実況配信マーケティングの最大の強みは、「第三者の実体験」を通じた商品紹介にあります。企業が直接「この商品は素晴らしい」と主張するのと、実況配信者が実際にゲーム内で商品を使って「これ、実際に効果ある感じだね」とコメントするのとでは、視聴者への説得力が全く異なります。

ガッチマン(@Gatchman666)のような人気実況配信者は、視聴者からの信頼を基盤としてコミュニティを形成しています。彼らの発言は、企業の公式発表よりも「リアルな声」として受け取られます。これは、インフルエンサーマーケティングの本質でもあります。

特に「しずかなおそうじ」のケースでは、ホラーゲーム実況者という選択が絶妙でした。ホラーゲーム実況者の視聴者層は、「自分では怖くてプレイできないが、他の人の体験を通じて楽しみたい」という心理を持っています。プレイされなくても効果を発揮する広告だからこそ、こうした層に対しても効果的なのです。

つまり、視聴者は配信者を通じて商品を「疑似体験」し、その効果や使いやすさを間接的に理解する「従来の商品説明やCMでは不可能」なレベルでの商品理解を促進できると言えるでしょう。

花王の「しずかなおそうじ」が話題になった結果、他の企業も類似の施策を検討する可能性が高いかもしれません。実際、食品メーカー(カロリーメイト)などの異業種でも、ゲームを活用した広告(PR)事例が増加しています。

現代のマーケティングにおいて、最も重要な変化の一つが「機能中心」から「体験中心」への転換です。従来のマーケティングでは、商品の機能や性能を訴求することで差別化を図ってきました。しかし、商品の機能が標準化され、明確な差別化が困難になった現在、企業は新しい価値提供方法を模索しています。花王の「しずかなおそうじ」は、この転換の典型例です。

マジックリンやクイックルワイパーの清掃性能を直接訴求するのではなく、「ホラーゲームという体験」を通じて商品価値を伝えています。この手法により、商品機能の説明では伝えきれない「使いやすさ」や「効果の実感」を体験として提供しています。体験価値の重要性は、消費者の購買行動の変化からも明らかです。

現代の消費者、特に若年層は「モノを所有すること」よりも「体験すること」に価値を見出す傾向が強いです。この価値観の変化に対応するため、企業は商品販売だけでなく、体験価値の提供も含めた総合的なアプローチが必要になっています。

実際、「しずかなおそうじ」をプレイしたユーザーの多くが、「掃除に対する印象が変わった」「実際に商品を試してみたくなった」というコメントを残しています。これは、体験を通じて商品への関心や理解が深まった証拠です。

今回のケースのような手法を取り入れる場合、広告効果の測定方法も根本的な見直しが必要になります。従来の測定では「広告費投下→短期売上増加」という直線的な因果関係のみを考える企業がほとんどでした。

しかし、「しずかなおそうじ」のような取り組みは、直接的な売上効果を発揮・測定するのは困難です。無料ゲームのダウンロード数や実況配信の視聴数は把握できますが、これらが実際の商品購入にどの程度結びついているかは明確ではありません。

この施策の真の価値は、ブランド認知度の向上、若年層との接点作り、新しい手法のノウハウ蓄積、企業イメージの革新など、多面的な価値を創出することにあります。

これらの価値は、長期的なブランドロイヤルティの形成に影響します。体験を通じて商品やブランドに親しみを感じた消費者は、将来的に自社製品を選択する可能性が高くなります。

また、この体験を他の人に推薦する「アンバサダー」的な役割を果たす可能性もあります。AIの進化によって、中小企業でもさまざまなコンテンツを発信しやすくなっており、アイデアの重要性は増しています。間接的な施策にも挑戦してみましょう。

ここまでのポイントをまとめます。

「しずかなおそうじ」に代表される実況配信を活用した広告モデルは、テレビCMやWebバナーといった従来型手法では届かなくなった層に向けて、“自然に記憶に残る体験型広告”を実現しています。広告とコンテンツの境界が曖昧になる時代、重要なのは「語られるきっかけ」と「信頼の媒介役=配信者の存在」です。体験重視の若年層マーケティングに挑戦する企業こそ、今こそこの手法を“失敗を恐れず”に試してみる価値があるでしょう。

キャラクターを活用したPR、ブランドのイベント企画といったPR活動は、動画制作だけでなく数々のイベントの認知拡大を支援してきた我々NOKID(ノーキッド)なら、幅広いご提案とクリエイティブ制作が可能です。

アニメーションという表現方法の中にも、スライドに動きをつけたものから3DCGを活用したもの、セル画など多岐に渡るテイストがあります。

動画を制作する場合には、要望通りに動画を制作することだけでは効果を発揮しないことが多くあります。NOKIDでは、動画の活用目的に沿った構成や表現を計画しております。

例えば、TikTokであれば認知に適したアルゴリズムになっておりユーザーが次々と動画をスワイプして観ていきます。そのため、冒頭の2〜3秒で注意を引くためのアイデア、PRに繋げるためにどのような情報を発信すべきかといった"ビジネス視点とクリエイティブ視点"のバランスを意識しております。

「初めてのアニメーション制作」「PRまで考慮した映像」をご検討の方はお気軽にご相談ください。

・Twitterのキャラクターアカウントって効果あるの?メリットや運用テクニックを紹介

・Twitterの「中の人」が親近感を得る秘訣だった?運用テクニックや参考例を紹介

・キャラクターを使ったSNS運用のメリットとは?成功例やコツを紹介

・キャラクターアニメーションをMVに活用するメリットとは?制作事例ごとに詳細を解説

・キャラクターをマーケティングで活用するには?アニメコラボCMの事例や戦略を紹介

・キャラクターを用いたコラボ戦略と活用事例から成功の秘訣を探る

・ゆるキャラの成功事例と作り方を解説!キャラクターでPR効果を生むには

・ファンのできるキャラクターはどうやって作るの?特徴や作り方のコツを紹介

・【キャラ活用】IPビジネスがアニメ事業のチャンスに!自社IPの可能性とは?

・【事例紹介】3DCG/VR/ARをイベントで活用した新たなプロモーション手法とは?

・【事例紹介】プロジェクションマッピングを活用したイベントとは?仕組みや作品例も解説

・PR目的のイベントを成功させるには?企画のコツや開催するメリットを解説

・イベント集客を広告で成功させるには?運用テクニックから広告に頼らない施策まで紹介

・地域イベントで町おこしをするには?効果的なPR方法や過去のイベント事例を紹介

・セミナーを売上に最大限つなげるためには?対面型とオンラインの違いやメリットを紹介

・【PR事例】ゲーム・アニメをリアルに体験できるイベントとは?おすすめの成功事例を紹介

・地域イベントで町おこしをするには?効果的なPR方法や過去のイベント事例を紹介

・【業種別】PR動画の活用事例8選!効果的な動画にする方法も解説

・NFT(画像・動画)をPR施策にどう活用するのか?参考事例も交えて解説

・NFTを会員権として活用するPR施策とは?参考事例や注意点を紹介

・リブランディングはデザイン変更だけでは解決しない?成功・失敗事例から学べるヒント

・3DCG動画広告で効果的なPRを行うには?相性の良い広告手法から反応を得るための内容までを解説

・SNSで漫画・イラストインフルエンサーとコラボする際のおすすめは?依頼方法まで紹介

・イベント集客を広告で成功させるには?運用テクニックから広告に頼らない施策まで紹介

・【事例紹介】3DCG/VR/ARをイベントで活用した新たなプロモーション手法とは?

・LINE VOOMをPRに活用して失敗しないためには?各SNSとの違いや運用テクニックを解説

・モーションコミックがPR活用におすすめの理由とは?参考事例を挙げて解説

・「WEBREEN」とは?注目される理由や企業での活用ポイントを紹介

・【企業向け】ブランディングに成功する動画の要素とは?参考事例も挙げて解説

・3DCG動画広告で効果的なPRを行うには?相性の良い広告手法から反応を得るための内容までを解説

・反応を得られるプロモーション動画の作り方とは?企画方法から外せないポイントまで紹介

・TikTok広告で使うUGC(風)動画とは?効果的に活用する方法を紹介

NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。