NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。

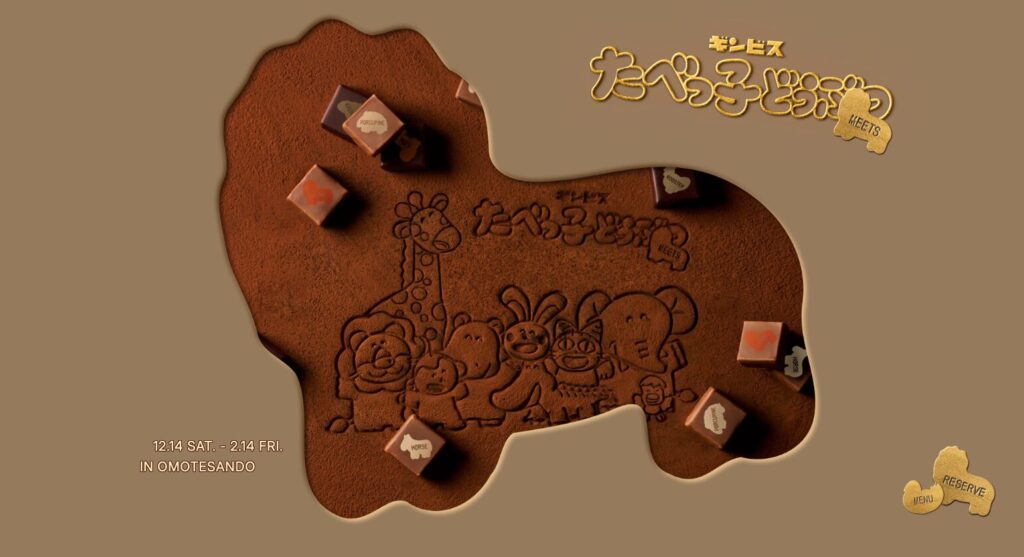

たべっ子どうぶつ「MEETS(カフェ)」は、商品を売るのではなく「体験を売る」ことで、株式会社ギンビスが長年課題に感じてきたことを解決することを狙った事例です。40年以上も愛され続けるお菓子ブランドが、なぜ子ども向けのお菓子なのに突然5,500円の高級カフェを展開し、大人をターゲットにすることになったのでしょうか?

今回は、ブランドが長年続くためのヒントとなる本事例を紐解いていきます。

「体験を売るべきという情報が増えたけど本当に効果があるのか?」

「長年続くブランドが懐かしさ(ノスタルジー)を活用するには?」

「一見すると的外れなターゲットを狙う施策に取り組む意図は?」

こうした疑問に、たべっ子どうぶつ「MEETS(カフェ)」の成功事例は、まさに道しるべとなる存在でしょう。

「ストーリー設計テンプレート」では、マンガ動画・アニメーション制作にて使えるストーリー設計の方法を公開しています。視聴者を引き込む動画の構成にお困りの際はご活用ください。他にも「無料資料ダウンロードページ」で公開中です。ぜひ入手してみてください。

ギンビスの「たべっ子どうぶつ」は、1978年の発売以来、なんと45年以上もの間、日本の消費者に愛され続けているロングセラー商品です。どうぶつをかたどった薄焼きビスケットにそのどうぶつの英単語をプリントするという、シンプルながら教育的価値も持つアイデアは、多くの子どもたちの学習を支援してきました。

しかし、長寿ブランドゆえの課題も明確になっていました。主要な顧客層が年齢を重ね、新規顧客…特に若年層への訴求力が低下していたのです。

株式会社ギンビスでは、コンビニエンスストアの棚に並ぶ「たべっ子どうぶつ」を手に取るのは、懐かしさを感じる30代が子どものために購入することが中心でした。10代、20代の消費者にとっては「子どもの頃のお菓子」という印象が強く、積極的な購買動機に結びついていなかったのです。

この長い歴史の中で、「たべっ子どうぶつ」は決して保守的ではありませんでした。常に時代のニーズを読み取り、ブランドとしての核は保ちながら、表現方法や提供価値を進化させ続けてきたのです。

参考:ビスケット「たべっ子どうぶつ」新プロジェクト始動 表参道で限定カフェ - シブヤ経済新聞

たべっ子どうぶつMEETS(カフェ)の最も巧妙な戦略は、ノスタルジー(懐かしさ)を工夫して活用したことにあります。単純に「懐かしい」感情を刺激するだけでなく、「懐かしさ+新しい驚き」という体験を設計している点が秀逸です。

表参道で「たべっ子どうぶつカフェ」の看板を見た瞬間の「え、あのたべっ子どうぶつが?」という驚き。既存の記憶とのギャップが強い印象を生む。

店内に入る前の「子どもっぽくないだろうか?」「大人が楽しめるだろうか?」という複雑な感情。この微細な不安が、実際の体験での感動を増幅させる。

洗練された店内、本格的なスイーツ、丁寧なサービスによる「想像以上だった」という感動。期待を上回る体験が、強い満足感と記憶に残る印象を創出。

そこで登場したのが「たべっ子どうぶつMEETS」という新プロジェクトです。株式会社TWIN PLANETが企画・運営するこのプロジェクトは、「新たな出会い」をテーマに、接点が少なかった世代やさまざまなライフスタイルの人たち、同商品の新しい楽しさやおいしさ、「感動体験」の提供を目指しています。

「MEETS」という言葉に込められた意味は深く、公式の情報からは以下の出会いを演出していると読み解けます。

プロジェクト説明において、「世代や国境を越えた夢あふれる新しい物語を紡いでいく」ことが目的に掲げられています。

つまり、単なる “ファン → ブランド” といった従来の関係を超えて、世代をまたぐファンや、国際的な顧客を巻き込む接点創出を意図している可能性が高いと言えます。

キャッチコピー的な表現に「いつもとは違う大人の「たべっ子どうぶつ」に出会える」といったものが使われています。

つまり、従来のお菓子としてのたべっ子どうぶつではなく、洗練された空間・高級スイーツ・限定グッズといった“別の顔(魅力)”を持つたべっ子どうぶつとの出会いを演出しようとしている見方もできます。

“新たな物語を紡ぐ”という文言が使われていること、および “限定スイーツ+上質な限定アイテム展開” という構成から、ユーザーがこの空間・体験を通じて “物語世界” と出会う、という意味合いが読み取れます。

すなわち、味覚・空間・視覚・触覚を通じてブランド世界の“物語”と出会う仕掛けである、という見方ができます。

プロジェクト説明に「今まで接点が少なかった世代や様々なライフスタイルの方々と“出会い”」という表現が含まれています。

これは、既存ファン層だけでなく、ブランドに触れたことのない層を巻き込むことを目的としており、ブランド認知拡大やファン拡張を狙った “出会い施策” という意味を帯びています。

参考:世代や国境を超えた「たべっ子どうぶつ」新プロジェクト「たべっ子どうぶつMEETS」始動! - PR Times

参考:いつもとは違う大人の「たべっ子どうぶつ」に出会える! - PR Times

ブランドの成長を考える上で避けて通れないのが、既存顧客の離脱(子どもが成長して購入しなくなる)という現実です。

筆者の経験上からも、常にライトユーザーを獲得して、ファンになってもらう循環を作る必要があると実感しています。ライトユーザーは売上視点で見ると優先度を下げたくなりがちですが、コアなファンもいずれは離脱してしまうためです。

「たべっ子どうぶつ」の熱心なファンは、現在40代〜50代になっています。この世代は確実に商品を購入してくれる一方で、市場全体のパイは徐々に縮小していく可能性があります。

ブランドが持続的に成長するためには、将来のファン候補となる20代後半〜30代前半の獲得が不可欠なのです。しかし、この世代に従来と同じアプローチで商品を訴求しても、「子ども向けのお菓子」という先入観を覆すことは困難だった背景があります。

そこで採用されたのが、ブランドイメージの拡張です。従来の「親しみやすく、教育的で、家族向け」というイメージを残しながら、「洗練された、大人も楽しめる、特別な体験を提供する」という新しい層へ拡張する戦略により、既存ファンを失うことなく、新規顧客層にアプローチすることが可能になったのです。

お菓子業界全体が直面する課題として、デジタルネイティブ世代の「コト消費」志向があります。

日本動画協会「アニメ産業レポート2024」によると、2023年のアニメ産業市場は3兆3,465億円に達し、その中でライブエンタテインメント分野は前年比111.2%の1,081億円と拡大しています。

単にグッズや映像を楽しむのではなく、作品やブランドの世界観を「体験」できる場への需要が増えていると言えます。この動きは、ギンビスの「たべっ子どうぶつMEETS」のような高級カフェにおいても同じように考えることができます。

従来の「お菓子を買う」という体験にとどまらず、空間デザインや特別メニューを通して「キャラクターと共に過ごす(世界観に浸る)時間」を提供することで、訪れる人に物語的な体験を与えているのです。

つまり、カフェで過ごすこと自体が「たべっ子どうぶつ」というブランドを自分のライフスタイルに取り入れる行為となり、思い出や自己表現と結びつく新しい価値を生んでいます。

アニメやお菓子といった異なる領域であっても、消費者は「味」や「機能」だけではなく、「世界観を体感する場所」を強く求めています。ギンビスの高級カフェは、まさにそれを実現した例であり、体験を通じてブランド価値を一段と高める試みだと言えるでしょう。

食体験は基本的に最初から上手くいくことは少ないため、監修という“第三者の信頼”を重ねて失敗しづらい設計にすることが大切です。

人気や話題は運の要素も絡みますが、専門家の関与は「品質への期待」と「試してみたい気持ち」という再現しやすい反応を引き出しやすいからです。

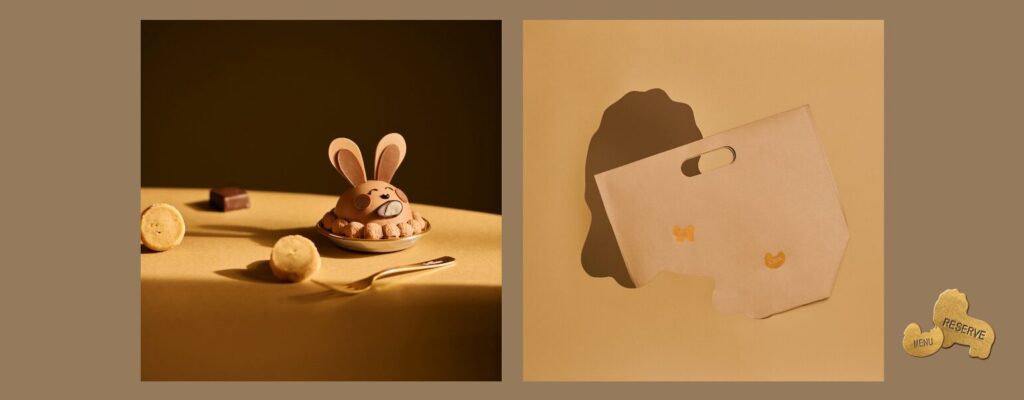

「たべっ子どうぶつMEETS」では、ルイ・ロブション氏がスイーツ監修に参画し、限定のケーキやショコラを提供している部分が“お菓子”を“体験”へ翻訳する動線づくりになっていると言えます。

つまり、専門家の関与で「本気度」と「理由づけ」をセットにすれば、試食ではなく“体験として選ばれる”確率が高まるということです。著名シェフや著名人の関与が、購入意図やプレミアム支払い意向を押し上げることは研究でも示されています。

土台を整えてから、あとは“誰が作ったのか”というストーリーが効いて、来店の動機が増え、結果として話題化やリピートにつながります。

例えば、知らない川を渡るときに、信頼できる案内人がつくと一歩を踏み出しやすくなるのと同じです。監修者は“味の案内人”として、体験のハードルを下げます。

また、監修名だけを前面に出して中身の工夫が薄いと効果は鈍ります。「MEETS」は素材選定(ヴァローナのチョコレート等)や構成まで触れており、監修の意味がわかりやすい形で伝わっています。

「有名な名前があれば何でも売れる」と思うかもしれませんが、研究では“相性・信頼性”が重要だと述べられています。菓子×シェフの相性がよく、語れる必然があるほど効果は伸びます。

このように、成功に近づけるために必要なのは、監修を“飾り”ではなく“体験の設計”として組み込むことです。まずは監修者が何を変えたかが一目で伝わるメニューと説明から始めましょう。

価格は高いほど不利に見えますが、体験型の場では“質のシグナル”として働くため、むしろ選ばれやすくなることがあります。なぜなら、消費者は価格を手掛かりに品質を推測する傾向があり(価格=品質の合図)、さらに期間限定や数量限定は「今のうちに体験したい」という動機を強めるからです。「MEETS」のケーキセットは5,500円、期間限定・予約制という設計で、品質シグナルと希少性を同時に満たしています。

つまり、価格で「ここは特別な体験の場所だ」と伝え、期間・席数で「今だけ」の理由を用意できれば、“高いから行かない”より“今だから行く”に変わるということです。限定や短期展開は購買意向を押し上げることが実証されています。

土台を作った上で、あとは予約制・入替制・メニュー数の最適化などを組み合わせると、来店体験の満足が高まり、口コミも積み上がります。「MEETS」は予約制・60分入替制で、期待と満足のギャップを管理しています。

例えば、朝一番の冷えた池に飛び込むより、温度がちょうどよい温泉に案内されるほうが人は迷いません。価格と希少性は、体験温度を“ちょうど良い”に合わせる調整弁です。

また、単に高くするだけでは反発されます。価格に見合う理由(素材・構成・提供方法・ストーリー)が不可欠です。「MEETS」は素材の説明やセット構成を明記し、価格の納得感を担保しています。

「高いから若年層は来ないのでは?」と思うかもしれませんが、価格は入口を狭める一方で“贈り物・記念・自己ご褒美”の需要を引き寄せます。体験経済の視点でも、“記憶に残る出来事”には対価が支払われやすいのです。

このように、成功に近づけるために必要なのは、価格を“壁”ではなく“価値の合図”として機能させる設計です。まずは「なぜ5,500円か」が一目でわかる素材・構成・限定理由を明文化しましょう。

多くの人は“味”だけで評価すると考えがちですが、実際には空間が判断を左右します。なぜなら、サービスの場そのもの(照明・音・動線・色・座席感)には「ここはどんな体験か」を伝える力があり、満足や再訪意向に直結するからです。「MEETS」は“洗練されたシックな空間”“予約制のセット提供”を明示し、日常の延長ではなく“特別な時間”として位置づけています。

つまり、空間は“味の入れ物”ではなく“体験そのもの”で、記憶に残る構成をつくれば、ブランドの見え方自体が更新されるということです。サービス研究でも、物理的環境は満足や評価に影響すると整理されています。

土台を整えた上で、あとは“写真に収まりやすい視点”や“説明不要でわかる導線”を設計すれば、来店後の共有も生まれ、ブランドの新しいイメージが広がります。『MEETS』は大人向けグッズや上質感のある色・素材選定で、体験の余韻を持ち帰れる構造です。

例えば、本を読むときに静かな図書室だと内容が頭に入るのと同じで、空間が集中や没入のスイッチになります。お菓子の世界観を“没入の環境”で渡すほど、印象は長持ちします。

また、装飾を盛るだけでは“落ち着かない場所”になりがちです。席の間隔、滞在時間、音量、香りなど、五感の足し算と引き算が必要です。研究でも、空間要素は満足だけでなくスタッフの働きやすさにも影響します。

「写真映えだけなら他でもできる」と思うかもしれませんが、ここでの価値は“味・物語・空間”が一体になっている点です。場が語るストーリーこそが、既存イメージを“上書き”します。

このように、成功に近づけるために必要なのは、空間を“装飾”ではなく“ブランドメッセージの伝達装置”として扱うことかもしれません。まずは入店から退店までの1時間を“ひとつの物語”として組み立てましょう。

ここまでのポイントをまとめます。

たべっ子どうぶつMEETS(カフェ)は、ただお菓子を売るのではなく「新しい体験のかたち」を提案したブランド再定義の好例です。

「昔からある商品でも、見せ方次第で新しい価値になる」

そんなヒントを与えてくれる事例でした。顧客層の心を動かすには、“物”だけでなく“物語のある場”が必要です。次世代に選ばれるブランドを目指すなら、このような体験設計が今、求められています。

重要なのは、商品を変えるのではなく、提供方法を変えること...価格で勝負するのではなく、価値で勝負すること...そして何より、消費者との新しい出会いの場を創造することです。

長年続いているからと安心せず、新しい取り組みに挑戦を続けていきましょう。

キャラクターを活用したPR、ブランドのイベント企画といったPR活動は、動画制作だけでなく数々のイベントの認知拡大を支援してきた我々NOKID(ノーキッド)なら、幅広いご提案とクリエイティブ制作が可能です。

アニメーションという表現方法の中にも、スライドに動きをつけたものから3DCGを活用したもの、セル画など多岐に渡るテイストがあります。

動画を制作する場合には、要望通りに動画を制作することだけでは効果を発揮しないことが多くあります。NOKIDでは、動画の活用目的に沿った構成や表現を計画しております。

例えば、TikTokであれば認知に適したアルゴリズムになっておりユーザーが次々と動画をスワイプして観ていきます。そのため、冒頭の2〜3秒で注意を引くためのアイデア、PRに繋げるためにどのような情報を発信すべきかといった"ビジネス視点とクリエイティブ視点"のバランスを意識しております。

「初めてのアニメーション制作」「PRまで考慮した映像」をご検討の方はお気軽にご相談ください。

・Twitterのキャラクターアカウントって効果あるの?メリットや運用テクニックを紹介

・Twitterの「中の人」が親近感を得る秘訣だった?運用テクニックや参考例を紹介

・キャラクターを使ったSNS運用のメリットとは?成功例やコツを紹介

・キャラクターアニメーションをMVに活用するメリットとは?制作事例ごとに詳細を解説

・キャラクターをマーケティングで活用するには?アニメコラボCMの事例や戦略を紹介

・キャラクターを用いたコラボ戦略と活用事例から成功の秘訣を探る

・ゆるキャラの成功事例と作り方を解説!キャラクターでPR効果を生むには

・ファンのできるキャラクターはどうやって作るの?特徴や作り方のコツを紹介

・【キャラ活用】IPビジネスがアニメ事業のチャンスに!自社IPの可能性とは?

・【事例紹介】3DCG/VR/ARをイベントで活用した新たなプロモーション手法とは?

・【事例紹介】プロジェクションマッピングを活用したイベントとは?仕組みや作品例も解説

・PR目的のイベントを成功させるには?企画のコツや開催するメリットを解説

・イベント集客を広告で成功させるには?運用テクニックから広告に頼らない施策まで紹介

・地域イベントで町おこしをするには?効果的なPR方法や過去のイベント事例を紹介

・セミナーを売上に最大限つなげるためには?対面型とオンラインの違いやメリットを紹介

・【PR事例】ゲーム・アニメをリアルに体験できるイベントとは?おすすめの成功事例を紹介

・地域イベントで町おこしをするには?効果的なPR方法や過去のイベント事例を紹介

・【業種別】PR動画の活用事例8選!効果的な動画にする方法も解説

・NFT(画像・動画)をPR施策にどう活用するのか?参考事例も交えて解説

・NFTを会員権として活用するPR施策とは?参考事例や注意点を紹介

・リブランディングはデザイン変更だけでは解決しない?成功・失敗事例から学べるヒント

・3DCG動画広告で効果的なPRを行うには?相性の良い広告手法から反応を得るための内容までを解説

・SNSで漫画・イラストインフルエンサーとコラボする際のおすすめは?依頼方法まで紹介

・イベント集客を広告で成功させるには?運用テクニックから広告に頼らない施策まで紹介

・【事例紹介】3DCG/VR/ARをイベントで活用した新たなプロモーション手法とは?

・LINE VOOMをPRに活用して失敗しないためには?各SNSとの違いや運用テクニックを解説

・モーションコミックがPR活用におすすめの理由とは?参考事例を挙げて解説

・「WEBREEN」とは?注目される理由や企業での活用ポイントを紹介

・【企業向け】ブランディングに成功する動画の要素とは?参考事例も挙げて解説

・3DCG動画広告で効果的なPRを行うには?相性の良い広告手法から反応を得るための内容までを解説

・反応を得られるプロモーション動画の作り方とは?企画方法から外せないポイントまで紹介

・TikTok広告で使うUGC(風)動画とは?効果的に活用する方法を紹介

NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。