NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。

中国のおもちゃブランド「POP MART(ポップマート)」を知っていますか?この会社の人気キャラクター(IP)「Labubu(ラブブ)」は、今や世界中のファンから愛される存在となり、ブラインドボックスという「中身が見えないパッケージ」を活かして驚くような成長を続けています。

正直に言うと、筆者がPOP MARTの成長データを見たとき、その数字を信じることができませんでした。しかし調べてみると、そこには多くの日本企業にはない「ハマってしまう緻密な仕掛け」と急成長したからこそ考えなくてはならない「学べき教訓」がありました。

日本企業の多くは「良い商品を作れば売れる」という思いで商品開発に力を注いできた歴史があります。特に家電は良い商品=多機能にしていったことでニーズからズレた展開となっていました。

だからこそPOP MARTのラブブのように見事な販売方法と、それに伴うリスクを知り、良い商品を多くの人に受け入れてもらうきっかけになれば幸いです。

そこで今回は、POP MARTの人気IP「ラブブ」の成功理由を詳しく分析し、日本企業がすぐに取り入れるべきポイントを紹介していきます。

キャラクターを「自社に合う見栄えか?」だけで作っても、顧客から受け入れられないことがほとんどです。なぜなら、ユーザーは多くの情報に晒されており、自分が興味を持つものしか見ないからです。興味を持つことは、共感したり何らかの感情的な刺激が必要になります。そのためには、キャラクターの人格や設定などが重要だということです。魅力的なキャラクターを作る要素などの「キャラクター作りのポイント」を「無料資料ダウンロードページ」で公開中です。ぜひ活用してみてください。

POP MARTの成長は、エンターテインメント業界でもめったに見ることのできないレベルです。この驚くような成長の裏には、従来のキャラクタービジネスとはまったく違う戦略があります。

ラブブは、香港出身のアーティストKasingLung(龍家昇)が生んだキャラクターシリーズ「TheMonsters」の中核にいます。つまり、POP MARTにとっては「ただのぬいぐるみ」ではなく、ブランド全体を引っ張る力を持ったIPなのです。

このキャラクターは、丸いフォルムと長い耳でかわいらしさを示しながら、ギザギザの歯で少し怖さも混ぜた印象的なデザインとなっています。

ラブブを含む「TheMonsters」シリーズは、2025年上半期だけで48億1,000万元(約1,000億円)の売上を記録しました。これはPOP MART全売上の約35%にあたり、単なる人気キャラではなく「会社の主力」になったことを示しています。

さらに、POP MARTのCEOは「2025年の通年売上を300億元(約6,200億円)以上にする」と語っており、成長の見込みも予測されています。

このように、ラブブは日本でトレンドアイテムの印象が強いものの、世界的には圧倒的な販売記録を持っているのです。

参考:Invester Relations - POP MART

参考:Pop Mart CEO Says Labubu-Maker’s Revenue Could Hit Over $4 Billion This Year - BusinessofFashion

参考:Meet the man behind the Labubu madness: Hong Kong-born artist Kasing Lung - TatlerAsia

POP MARTの革新性は、ファンを「商品を買ってくれる人」ではなく「ブランドを一緒に作る仲間」として見ていることです。これは多くの日本企業が見落としている重要な視点です。

具体的なファンとの協力の仕組みを見てみましょう。

POP MARTはSNSやイベントを通じて、ファンとキャラクターデザイナーが直接話せる場を提供しています。そして、ファンの要望やフィードバックが商品開発に反映されます。

最近のイベントでは、サイン会を開催しています。

人気の高いキャラクターについては、定期的に限定バージョンを企画しています。

限定バージョンをきっかけにブランドを知ってもらえるため、こうした話題を作り続ける取り組みは重要だと言えます。

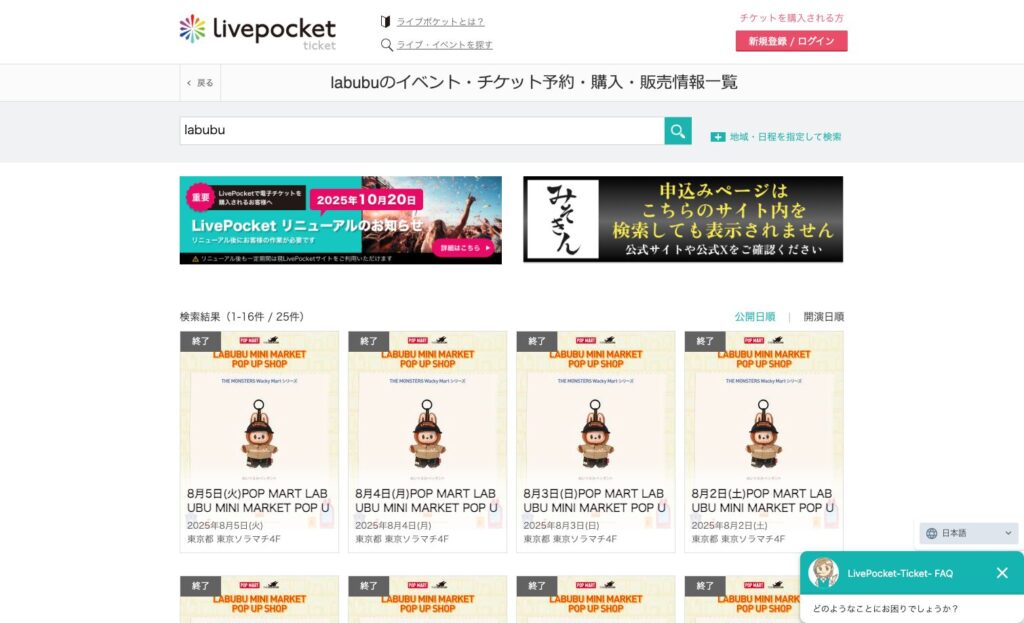

POP MARTの店舗は、LINEやチケット購入サイトでの抽選によって入場を制限しています。

2025年10月時点では一般入場も可能なことを確認しているものの、擬似的な行列を印象つけてファンの欲求を刺激しながら、店側の混雑を避けられる参考になる運営方法だと言えます。

参考:Livepocket

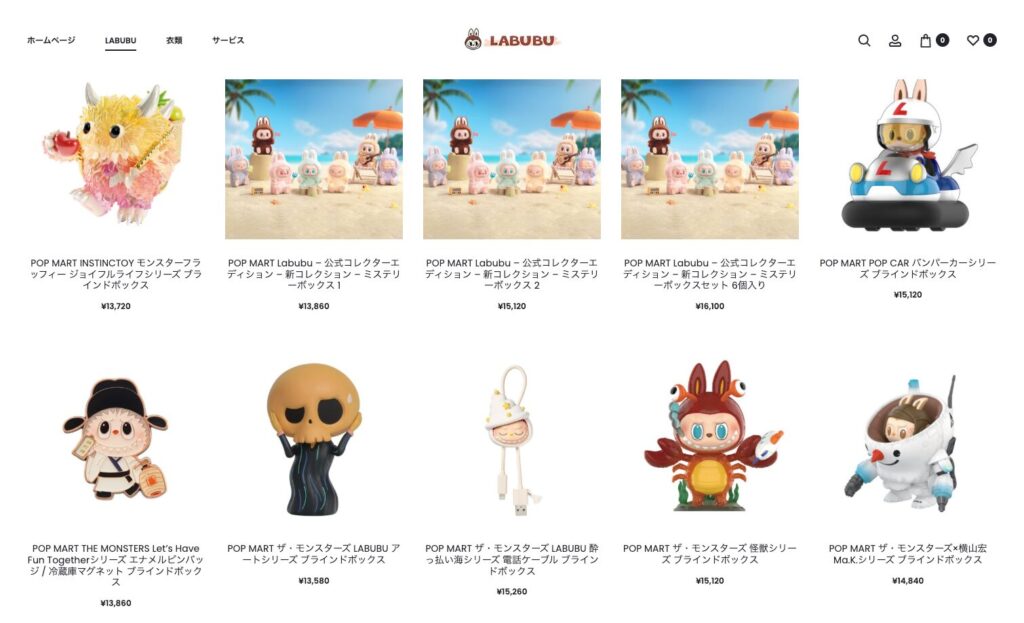

ラブブは、ぬいぐるみ・ビニールフィギュア・キーリング・アクセサリーなど、素材や形を自在に変えています。だから「おもちゃ」ではなく「持ち歩けるファッションアイテム」としても機能します。

さらに、色違いやシークレット版を定期的に出すことで、「新しいものを逃したくない」という収集欲をかき立てます。

参考:Labubu: How Asia’s Quirky Toy Became A Global Business Phenomenon - Forbes

BlackpinkのLisaやRihannaがラブブをバッグチャームとして持ち歩いたことが、SNSを通じて拡散しました。

こうした背景から、ラブブは「ただの人形」ではなく「ステータス小物」として認識されるようになったのです。

POP MARTは、中国国内の店舗や「ロボショップ(自販機型の販売機)」、そして自社ECやTmall・TikTokを通じて販売しています。

特にオンラインでは「抽選販売」や「限定ドロップ」を使い、購入をイベントのように演出しています。

参考:The Meteoric Rise of Labubu - LicenseGlobal

ラブブのファンは、SNSでコレクションを披露する文化を作っています。これが「ファン同士のネットワーク」を生み、自然にブランドが広まっています。

ただし人気が出すぎたため、偽物(通称「Lafufu」など)が市場に出回っており、イギリスでは税関で大量押収されたという報道もあります。

このため、公式はQRコードやシリアル番号で本物証明を強化しています。

多くの人は「ラブブはかわいいから人気がある」と思うでしょう。けれど実際は、「かわいい」と「怖い」を合わせた個性的なデザインと、計算された販促活動によって、欲しい気持ちを引き出しています。

これらが組み合わさることで、単なるおもちゃから「ステータス性のあるアイテム」になったことが話題を生むきっかけと言えるでしょう。

参考:Fake Labubu dolls account for 90% of counterfeit toys seized at UK border - TheGuardian

POP MARTで筆者がもっとも革新的な点だと感じるのは、単一の商品のみを売るのではなく、「ブランドに関わることで得られる体験」があることです。これは多くの日本企業が見落としている重要な視点です。

POP MARTは、以下のような循環型の価値提供を構築しています。

| 入口:ブラインドボックスでファンを獲得 体験提供:開封体験、コレクション、コミュニティ参加 関係深化:TikTokライブ、イベント、ファン活動 価値共創:ファンからの意見、二次創作、口コミ 拡張:新商品、新キャラクター、新体験の追加 関係継続:長期的なファンエンゲージメントの維持 |

このモデルでは、個別商品の売上よりも「ファンが生涯にわたって使ってくれる金額」が重要な指標となります。一度ブランドに関わったファンは、長い時間をかけて価値を提供され続けるため、ブランドを愛用し続けてくれます。

POP MARTの成功は、「モノを売る時代」から「体験とコミュニティを売る時代」への移行を象徴しています。日本企業も従来の強みを活かしながら、この新しい時代に合わせていく方法を探っていきましょう。

ブラインドボックスに対して感じるのは「中身が見えないと売れないのでは?」という心配です。しかし、POP MARTの成功を詳しく分析すると、ファンが本当に求めているものは「当たり外れのドキドキ」「好きなものだけ買いたい」というよりも、「サプライズ体験とコミュニティ参加」であることが分かります。

実際のファンの行動を観察すると、面白い現象が見られます。多くのファンは、欲しいキャラクターが出なかった場合でも、その結果に文句を言うどころか、むしろSNSで開封体験を楽しそうにシェアしています。

これは、ブラインドボックスの価値が目当ての商品を手に入れることではなく、「箱を開けるプロセス自体の楽しさ」にあることを示しています。

POP MARTのブラインドボックスについて、ファンは「ガチャ的なワクワク感」「デザイン性の高さ」「SNS映え・収集欲の刺激」を魅力として挙げています。

特に注目すべきは、インフルエンサーの起用で意図的に先導しているかは不明ですが、結果的に開封の瞬間をSNSでシェアする文化が定着していることです。

「#POPMART」や「#ブラインドボックス」で検索すると大量の投稿がヒットし、レアアイテム(シークレット)を引いた時の喜びを共有するコミュニティが形成されています。

普通は欲しいものだけ買って終わってしまいますが、ブラインドボックスのすごいところは同じ商品が出ることも含めて楽しめる点にあります。

POP MARTの商品は「ブラインドボックス」と呼ばれる仕様で、箱を開けるまで中身が分かりません。

多くのシリーズで12種類プラス1(シークレット版)という構成になっており、コレクション要素も強く持っています。

ただし、一部のファンからは「箱の中にカードが入っているため、実物を見る前にネタバレをくらう」という指摘もありますが、これも含めて「開封体験」として設計されているようです。

これはブランド側にとって利益アップとなりますし、顧客側は楽しい体験となります。余った分は友人にプレゼントするかもしれませんので、自然な宣伝となるような状態も作れます。

つまり、欲しいものだけを買えるやり方であれば「1個しか売れなかった」ところを、ブラインドボックスによって何個も買ってしまうという流れを作り出していることです。

似たようなケースでは、ポケモンのトレーディングカードが挙げられます。

こうした「開封体験をシェアする文化」によってファンが自然に開封動画をSNSに投稿し、それが新しいファン獲得につながる良い循環を生み出しています。

関連記事:ポケモンが海外でも人気の秘密とは?IP収益1位にしたメディアミックス展開を分析してみた

POP MARTの看板キャラクター「ラブブ」の最大の特徴は、前歯が欠けているという「不完全さ」にあります。従来のキャラクタービジネスでは「可愛い」「完璧」「理想的」なデザインが重視されてきましたが、なぜ「欠陥」とも言えるデザイン要素を持つラブブが世界中で愛されるのでしょうか?

この現象の背景には、現代社会における消費者心理の根本的な変化があるかもしれません。

SNSの普及により、日常的に「完璧な生活」「理想的な姿」を目にする機会が増加し、その反動として完璧ではないものへの親近感や安心感を求める心理が強まっているということです。

また、欠けた歯という「弱さ」や「幼さ」を示す要素により、見る人の保護本能が刺激されます。「この子を大切にしてあげたい」「守ってあげたい」という感情が自然と湧き上がり、より深い愛着につながります。

多数の類似したキャラクターの中で、欠けた歯という特徴的な要素により記憶に残りやすくなります。「あの歯が欠けた子」という認識で、他のキャラクターと明確に区別されます。

流行して急成長することは、トレンドアイテムの印象が強くなりがちで、特定層向け(流行りに敏感な人や著名人に影響される人向け)というイメージを払拭するのが容易ではありません。

その結果、急成長に伴ったターゲット層の切り替え(拡張)が難しくなるため、爆発的に流行ったアイテムは短期間で衰退しやすくなるのです。

POP MARTのラブブ、過去のたまごっち、最近では各種限定スニーカーやコレクタブル商品など、爆発的な人気を博した商品が短期間で急速に熱が冷める現象を目にします。

一見すると、これらの商品は「成功した」ように見えますが、実際には急成長こそが衰退の原因となっているケースが少なくありません。

その根本的な原因は、急成長によって商品が「トレンドアイテム」としての印象、または特定層向けのイメージが強くなりすぎることで、ターゲット層の切り替えや拡張が困難になることにあります。

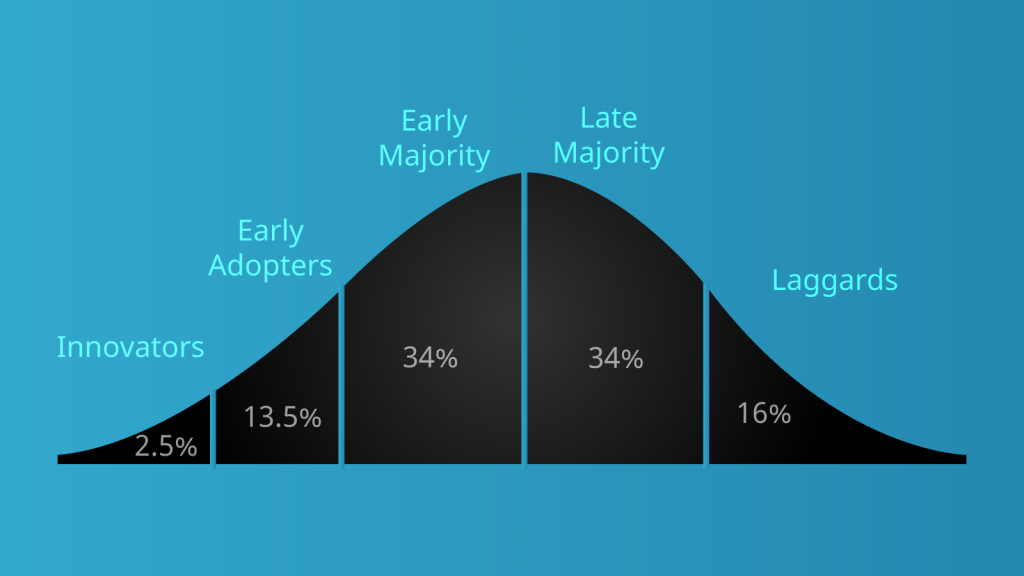

イノベーター理論(上図)にある通り、イノベーター層やアーリーアダプター層である流行に敏感な人から、多数派=マジョリティー層(68%)に普及させることが必要なのです。

つまり、急成長するとイメージだけが先行してしまい、長期的に愛用してくれる本来のファン層に価値が伝わりづらくなってしまうと考えられるということです。

商品が急速に話題になる過程では、必然的に「誰が使っているか」「どんな場面で使われるか」といったイメージが短期間で強固に形成されます。

ラブブの場合、若年層向けのトレンドアイテムとして爆発的に広まったものの、まさにそれゆえに「流行りに敏感な人が一時的に話題にしているアイテム」というイメージが固着化してしまった印象です。

著名人が持たなくなった瞬間に離れるという現象も、この固定化の弊害として挙げられます。

つまり、「希少・ステータスがあって価値を感じる状態」から「みんなが持っていて希少性がない状態」への移行が、トレンドアイテムでは特に急激に起こるのです。

また、急成長商品で品薄の場合は、リセール市場でプレミアム価格となります。こうしたケースでは、高確率で転売ヤーのターゲットになりがちです。これが皮肉にも商品の「トレンドアイテム化」を加速させることにもつながっています。

しかし、転売ヤーによる買い占めは人工的な希少性です。そのため、短期的には注目を集めますが、同時に「流行り物」「投機対象」としてのイメージを強化し、本来の愛用者がファンになるきっかけを減らすという見方もできます。

結果として、商品の価値が「本来の機能や魅力」ではなく「希少性」や「トレンド性」に依存する構造が生まれ、これらが失われると急速に価値が下落するのです。

つまり、プレミアム価格ではなくなった時には、転売ヤーが本来の愛用者ではないからこそ商品を手放す=中古市場に商品が溢れることもあり、「一気に飽きられた」印象を与えやすいと考えられます。

急成長を経験した企業は、「この方法で成功した」という体験に縛られがちです。ラブブの場合、トレンドに敏感なターゲット層での成功があまりにも劇的だったため、そのターゲット層にとらわれてしまいました。

一方で、市場が飽和に近づいていることを感じ取っても、「今の勢いを維持したい」という心理が働き、大胆な戦略転換を躊躇してしまうことも考えられます。

トレンドアイテムとして定着した商品は、他の年齢層や用途への展開が極めて困難になります。40代のビジネスパーソンが若年層のトレンドアイテムを持つことには心理的抵抗があります。

このように、急成長によって築かれた強いイメージが、逆に新たな市場への参入障壁となってしまいます。

たまごっちは、この「急成長の罠」から脱出した稀有な成功事例です。1996年の初代ブームでは女子高生をターゲットに爆発的にヒットしましたが、ブーム終息とともに60億円の損失を計上するほどの大失敗を経験しました。

しかし、その後の戦略転換によって無事に復活を遂げています。

女子高生から女子小学生へとメインターゲットを完全に切り替えました。この転換には明確な理由があります。女子高生は流行の移り変わりが激しく、「今は人気だけど半年後には興味を失っている」という状況が起こりやすいのです。

一方、小学生は一度好きになったキャラクターに対して2〜3年という長期間にわたって愛着を持ち続ける傾向があります。

また、小学生は友達との「お揃い」や「交換」といった遊びを重視するため、継続的に商品を購入してもらいやすいという特徴もあります。

赤外線通信機能を追加することで、単なる「一人で遊ぶお世話ゲーム」から「友達と一緒に楽しむコミュニケーションツール」へと価値を拡張しました。

具体的には、友達のたまごっち本体に自分のたまごっちを近づけると、キャラクター同士でプレゼント交換をしたり、ミニゲームで対戦したりできるようになりました。こうして「友達と遊ぶために持っていたい」という新しい所有動機が生まれ、商品の価値が大きく高まったのです。

たまごっちのキャラクターを知的財産(IP)として活用し、ゲーム本体だけでなく、アニメ番組、映画、キャラクターグッズ、文房具、衣類など多方面で展開しました。この戦略により「たまごっち本体を持っていない子供」でも、アニメを見たりキャラクターグッズを集めたりすることで、たまごっちの世界に触れることができるようになりました。

これらの結果として、単一商品の売上だけに依存するリスクから脱却し、さまざまな接点からファンを獲得できる仕組みを構築しました。

現在のたまごっちは、40代(初代ユーザー)、20・30代(懐かしさを感じる層)、10代(新規ユーザー)の3世代を同時にターゲットとする展開を成功させています。

多くの急成長商品が辿る衰退パターンは驚くほど類似しています。

急成長は、短期的に見れば成功をもたらす一方で、商品をトレンドアイテムとして固定化し、長期的な発展可能性を制限してしまうリスクも伴います。

エンタメ領域について筆者個人の考えとしては、コンプレックスの強い商品に比べて特に難しいと言えるため、単純にはいかないかもしれません。ですが、成功の絶頂期にこそ次の戦略を準備する必要があるというのは意識すべきかもしれません。

ラブブの場合は、若年層の間で話題になり始めた段階で、同時に他の年齢層への展開も仕掛けることも方法のひとつと言えます。そして、トレンド性に依存しない、商品本来の価値をわかってくれるファンを軸とした展開を図ることが、長期的に愛されるIPにするために重要ではないでしょうか。

ラブブの現状は、多くの急成長商品が通る道ですが、たまごっちの事例のように適切な戦略転換により長期的な成功への道は残されています。このような視点も意識して取り組んでいきましょう。

ここまでのポイントをまとめます。

ラブブの成功は、単に可愛いキャラクターが売れたという話ではありません。成功の裏側には、ファンとの継続的な関係構築、体験価値の設計、SNS時代に適応した仕掛けが揃っていました。

ただし、この急成長は逆に“短命な流行”という危うさも抱えています。今後、POP MARTがトレンド性に依存せず、たまごっちのようにターゲット層を柔軟に広げ、商品本来の価値で愛され続けるIPに育てていけるかが問われるフェーズに入っています。

POP MARTとラブブの成功分析を通じて見えてきたのは、従来の「良い商品を作って売る」というアプローチから、「ファンと共に体験全体を育てる」というアプローチを取り入れる必要性が増しているということです。

日本企業が培ってきた技術力、品質管理、お客さんサービスの精神は、新しいビジネスモデルの基盤として活用できる貴重な財産です。重要なのは、これらの強みを「ファン全体の体験づくり」という新しい目的に向けて再編成することなのです。

POP MARTの成功は一朝一夕に成し遂げられたものではありません。しかし、その成功要因を理解し、自社の状況に合わせて段階的に取り入れていくことで、日本企業も新しい時代の競争力を身につけることができるはずです。

キャラクターを活用したPR、ブランドのイベント企画といったPR活動は、動画制作だけでなく数々のイベントの認知拡大を支援してきた我々NOKID(ノーキッド)なら、幅広いご提案とクリエイティブ制作が可能です。

アニメーションという表現方法の中にも、スライドに動きをつけたものから3DCGを活用したもの、セル画など多岐に渡るテイストがあります。

動画を制作する場合には、要望通りに動画を制作することだけでは効果を発揮しないことが多くあります。NOKIDでは、動画の活用目的に沿った構成や表現を計画しております。

例えば、TikTokであれば認知に適したアルゴリズムになっておりユーザーが次々と動画をスワイプして観ていきます。そのため、冒頭の2〜3秒で注意を引くためのアイデア、PRに繋げるためにどのような情報を発信すべきかといった"ビジネス視点とクリエイティブ視点"のバランスを意識しております。

「初めてのアニメーション制作」「PRまで考慮した映像」をご検討の方はお気軽にご相談ください。

・キャラクターをマーケティングで活用するには?アニメコラボCMの事例や戦略を紹介

・キャラクターを活用するメリットとは?デメリットや効果も解説

・【顧客拡大】キャラクター活用のリブランディング戦略とは?失敗例も紹介

・【キャラ活用】IPビジネスがアニメ事業のチャンスに!自社IPの可能性とは?

・海外でアニメを展開するやり方は?失敗原因・リスクを事例にもとづいて解説

・【企業向け】VTuberの始め方は?新規プロジェクトを成功させるポイントを紹介

・キャラクターを用いたコラボ戦略と活用事例から成功の秘訣を探る

・ブランドのファンを増やすオリジナルグッズ・ノベルティとは?具体的な効果や制作方法を紹介

・にじさんじのコラボ商品は何がある?他社事例を分析してまとめてみた

・なぜ企業同士のコラボ事業が注目されるのか?参考事例までPR会社が解説

・【IPコラボ商品・キャンペーン】参考になる事例から学ぶ!成功させるポイントを紹介

・【IPコラボ】学習教材×マンガが売れた秘密とは?活用事例・ポイントも紹介

・キャラクターライセンスとは?他社IPを活用してブランド価値を高める方法を紹介

NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。