NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。

ポケモンがIP収益で世界1位を記録したことを知っている人も多いかもしれません。こうした事実からキャラクター(IP)に目をつけ、自社でも活用したいと考える場合もあるでしょう。ですが、多くの企業では「人気キャラを作れば自然に売れる」と思ってしまうケースは少なくありません。

実際には、せっかく作ったキャラクターが数年で消えてしまうことが多いのです。認知されない、グッズが売れない、海外では受け入れられない...この繰り返しで疲れ果ててしまう担当者も少なくありません。

これからIPを検討する場合や、すでに人気IPを持っている場合も海外展開を考えることがあるはずですが、どのような展開をすれば良いのか分からないのではないでしょうか。

ポケモンの事例は、規模が大きすぎて参考にならないと考えるかもしれませんが、最初から大規模だったわけではないため参考にできる部分は豊富にあるのです。

ポケモンは、ゲームを軸に展開が始まりましたが、アニメやグッズなどが相互に連携した「メディアミックス戦略」で人気を獲得・維持しています。具体的には、米国ではゲームより先にアニメを放送し、キャラクターを好きになってもらったうえでゲームを販売するなど、役割を考えて展開しているのです。

そこで今回は、ポケモンのIP収益が世界1位になったメディアミックス展開について紐解いていきます。

多くのキャラクターやゲームが海外に挑戦していますが、ほとんどは数年で話題から消えてしまいます。このような中で、ポケモンは25年以上も世界中で愛され続けています。

多くのキャラクターは「子どもにウケる可愛さ」や「目を引くデザイン」で作られます。しかし、ポケモンはもっと根本的に、人間の“夢中になる心理”を設計に取り入れていました。

その代表が「収集」「育成」「交換」「対戦」です。これらは年齢や国籍に関係なく、人が楽しいと感じやすい行動です。

収集だけでは一時的に終わる可能性がありますが、育成したり対戦といった周囲の人との関わりを生むものは、長く惹きつける力があります。

例えば、親子でカードを集めたり、友達同士で対戦したりすることは、どの国でも自然に行われます。

実際、人は国や組織などの何かしらのコミュニティに属しており、優越感や劣等感といった感情は常に人と関わることで生まれます。

つまり、ポケモンは文化を超えて“楽しい”と感じる設計を持っていたということです。

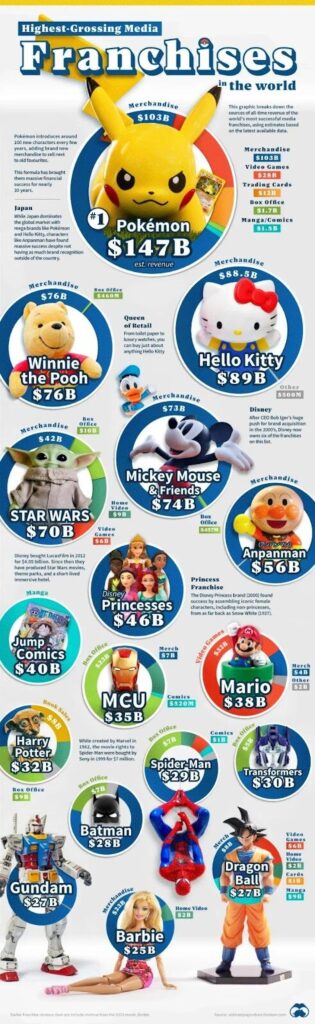

「世界でいちばん稼いでいるキャラクターIPはディズニーだろう」と思う人が多いかもしれません。たしかに「認知度」ならディズニーかもしれませんが、収益の点ではポケモンなのです。

VISUAL CAPITALISTによれば、2024年時点でのポケモンの累計IP収益は推定1470億ドルで、ディズニーやハローキティを上回っています。この内訳は、ゲーム・アニメ・カード・グッズ・イベントといった複数に分散する収益源です。半分以上を占めているのはポケモン関連商品となっていますが、安易にグッズ展開が儲かると考えてはいけないでしょう。

具体的には、日本ではポケモンがゲームとして発売され、そこから人気を獲得してアニメやグッズと展開している通り、キャラクターや世界観を十分に知ってもらった背景があるからこそグッズが売れるという結果になっているからです。

つまり、複数のメディアによってファンと関係を築いたことがIP収益1位につながったということです。

関連記事:【IPコラボ商品・キャンペーン】参考になる事例から学ぶ!成功させるポイントを紹介

ポケモンが世界で一番の収益をあげるIPになったのは、日本国内だけでなく、海外市場での成功があったからです。

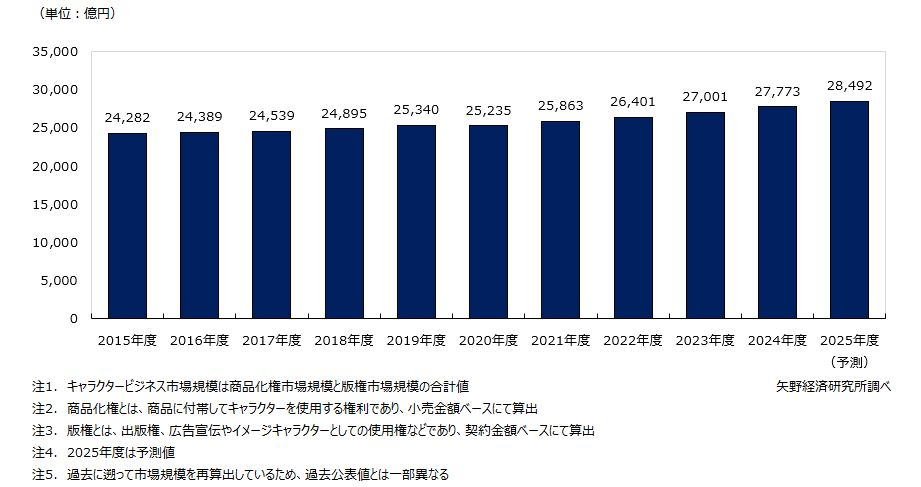

矢野経済研究所によれば、2024年の国内キャラクタービジネスの市場規模は2兆7,773億円(約200億ドル)と推計されています。一方で、Licensing Internationalの調査によると、2024年時点でグローバルのライセンス市場は3,696億ドルに達しています。

もし、ポケモンが日本だけで人気のキャラクターだったとすれば、この規模の差から世界1位の収益を生み出すことは到底できなかったのです。実際に、ポケモンの収益の大部分は海外でのゲーム販売やカード、アニメ、グッズなどから生まれています。

つまり、ポケモンが世界1位の収益をあげたのは、日本国内の人気だけではなく、世界中で受け入れられたからなのです。

多くの人は、ポケモンの成功を「たまたま運が良かった」や「日本の人気がそのまま海外に広がった」と考えがちです。しかし実際は、成功の裏には緻密な戦略設計があります。

具体的には、ポケモンが市場ごとに“展開の順番”や“メディアの使い方”を変えていたことにあります。単純に商品を輸出するのではなく、「現地の人がどう楽しむか」から逆算して展開していたということです。

「新しいゲームを売るには、まずゲーム自体を発売して盛り上げる」というのが普通の考え方です。しかし、ポケモンはアメリカでの展開を逆にしました。最初にアニメを放送し、キャラクターや物語に感情移入してもらい、その後にゲームやカードを発売したのです。

公式にも、海外展開においての話が記載されているので引用します。

アメリカでは日本とは異なる順番でコンテンツを展開する作戦を立てました。日本では、ビデオゲームからカードゲームへ、次いでTVアニメの順に展開しましたが、アメリカでは先にTVアニメの放送を選択。

引用:海外事業 - ポケモン

このような順に展開したことで、商品を「買うもの」ではなく「すでに好きな世界をもっと楽しむための道具」としてゲームが受け入れてもらえたのです。

例えば、ピカチュウが登場するアニメを見た子どもたちは、ゲーム内でピカチュウを仲間にしたいと思い、自然に購入につながるなどです。

つまり、キャラクターへ感情移入してもらうことに先行投資したことで、購買行動を加速させたのです。

認知機会を作り、感情を刺激するストーリーテリングがあり、収益を生む流れは「ちいかわ」や「サンリオキャラクター」にも言えるIP展開の流れです。

関連記事:「ちいかわ」のキャラクターグッズが爆売れする理由は「可愛い」だけじゃなかった?

海外展開において失敗しやすい理由の一つが、単なる翻訳にとどまるローカライズです。ポケモンは“現地の文化や感情に合う形”へ作り直すことで、文化の壁を超えました。

多くの企業は、海外展開時に商品名やキャラ名を直訳します。しかしポケモンは、直訳ではなく現地の言語感覚や文化に合った新しい名前を作りました。

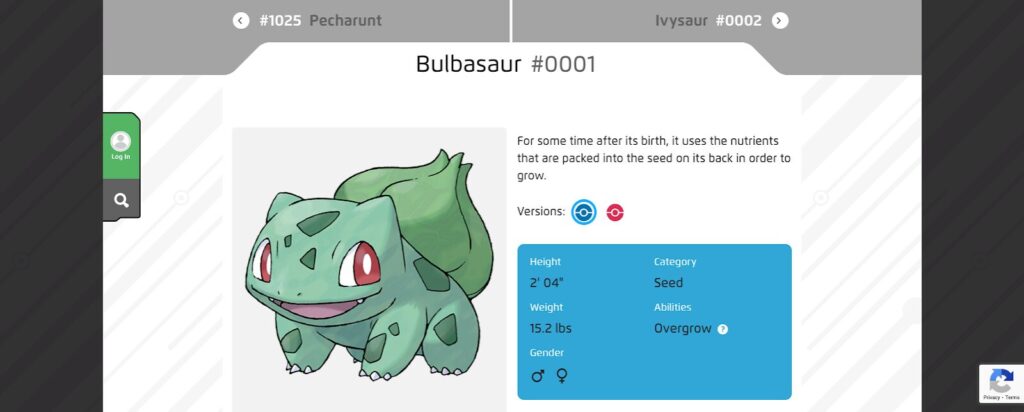

例えば「フシギダネ」は英語でBulbasaur(球根+恐竜)になりました。これは現地の子どもたちにとってイメージしやすい形です。「サトシ(Satoshi)」が、英語版ではより親しみやすいよう「アッシュ(Ash)」と改名されたことも有名です。

こうした現地に合わせた調整をすることで、キャラクターを受け入れやすくしています。海外の子どもたちが愛着を持つ様子は、名前の工夫が文化適応の成功を証明しています。

実際に、白鷗大学経営学部 経営学部長・教授の藤井 健氏もインタビューで以下のように述べています。

展開方法を地域ごとに最適化することで、オリジナリティーを損なうことなく、海外市場に受け入れられています。

引用:株式会社ポケモン採用サイト

つまり、名前一つとっても、現地に根ざすための戦略設計が必要なのです。

海外展開を現地代理店に丸投げする企業も多いですが、それではブランドの一貫性や魅力が薄れがちです。そのようなやり方が多い中、ポケモンは現地パートナーと“共に作る”姿勢を持っていました。

例えば、ポケモンGOではNianticと組み、位置情報ゲームという新しい形で現地ユーザーを巻き込みました。

こうした共創は、現地市場に合った施策を打ちながらも、ポケモンらしさを守るために不可欠な手段だと言えるでしょう。

つまり、現地パートナーは外注先ではなく、ブランドを育てる“共同制作者”なのです。

参考:How Niantic conquered the world with Pokémon Go - WIRED

普段は「アニメは視聴率や広告収入が中心」と作品単体での収益を考えられがちです。

しかし、ポケモンのアニメでは「世界中の人にポケモンという存在を知ってもらうきっかけ」としての重要な役割が優先されており、作品単体ではなくIP全体での展開がしっかりと考えられています。

実際に、公式には以下のように記載があります。

1997年から放送されているTVアニメ「ポケットモンスター」は、子どもたちが初めてポケモンと出会う機会になっています。

引用:映像 - ポケモン

ポケモンのアニメは、190以上の国や地域で放映されて届けられているため、IPの入口として十分に機能している証拠でもあります。

つまり、ポケモンのアニメは直接の収益よりも「世界規模での認知拡大」に貢献しているということです。

関連記事:海外でアニメを展開するやり方は?失敗原因・リスクを事例にもとづいて解説

アニメが世界中で受け入れられたのは、単に放送範囲が広いからではありません。最大の要因は「象徴的なキャラクター」を打ち出したことではないでしょうか。

ポケモンは、象徴的なキャラクターとして「ピカチュウ」を中心にマーケティングを行ってきています。今では、ゲーム・アニメ・グッズ・イベントのすべてにピカチュウが登場し、ブランドの顔となりました。

特にアメリカでは、前述の通りゲームより先にアニメを放送する戦略を取っています。子どもたちにまずキャラクターを親しませ、その後ゲームやカードを売るという流れを作ったのです。

このように、ポケモンは国ごとに最適な入口(接点)をつくってプロモーションを行っているのです。

つまり、ポケモンのアニメは「象徴的なキャラクター」が作品を通して、視聴者に共感、または愛着を持たれることで、ブランドの世界観に惹き込む役割を持っていると言えるかもしれません。

そして、ローカライズはこれをスムーズに進めるための手段だという見方ができます。

関連記事:アニメ作品の宣伝方法はどんなやり方がある?オン・オフライン広告手法を紹介

お伝えした通り、ポケモンのアニメは単独で利益を上げるだけではありません。ゲームやグッズなど、他のメディア展開と強く結びついています。

アニメで知ったキャラクターをゲームで“自分のもの”にでき、さらにグッズで“日常に持ち帰る”流れが作られているのです。

また、SNSではアニメの切り抜き動画が溢れ、二次的に拡散されることで新たなファンを呼び込む素材としても役立っています。

つまり、アニメはIP全体を押し上げる“ストーリーを伝える重要な役割”も持っているのです。

関連記事:“切り抜き動画”で映画を宣伝するには?予告編とどう違う?シーンの選び方まで紹介

一般的には「シリーズが長く続くと人気・売上は落ちる」と考えられがちですが、ポケモンの場合は最新作の販売実績が初代を超えるほど強い競争力を保っています。

実際、ポケモン公式の情報では、関連ソフトを含めた累計出荷本数4億8,900万本以上(2025年3月末時点)を誇っていると公表されています。

特に「スカーレット・バイオレット」は国内で830万本を突破し、初代「赤・緑」の記録を更新しました。

つまり、シリーズが続くごとに縮小しがちな中でも記録更新を続けられるポケモンのゲームは、メディアミックスによって新たな層を取り込み続けているという見方ができます。

参考:『ポケモンSV』が国内販売本数830万本を突破。28年の歴史で初めて『赤・緑』の国内最高販売本数を更新【スカーレット・バイオレット】 - ファミ通.com

ポケモンゲームが長く愛される理由は、単に面白いだけではありません。最大の要因は「ソーシャル要素」を仕組みとして組み込んだことではないでしょうか。

通常のゲームは「1本の作品を売る」という発想ですが、初代ポケモンでは「赤・緑」の2バージョンを同時発売し、プレイヤー間の「交換」を必須にしたのです。この仕組みによって、自然に口コミや友達同士での購入促進が発生しやすくなったと言えるでしょう。

その結果、ポケモンは1人でクリアして飽きてしまうゲームではなく「みんなで楽しむ日常の習慣」のように広がったのです。さらにリメイクやリマスター戦略も、過去のファンを呼び戻し、新規層を開拓する二重の効果を発揮しています。

この点は、SNSでの拡散と同じ構造です。ユーザーが一緒に遊ぶ仲間を集めるために、積極的に宣伝し、それが良い口コミで溢れることにつながるのです。

つまり、ポケモンのプロモーションは一度売って終わるのではなく、「世代を超えて売れる仕組み」が考えられているのです。

ポケモンにおけるゲームの役割は、IPの“核”として他のメディアに影響を与えていることです。

国によって展開順は異なりますが、ゲームで登場したキャラがアニメで描かれ、アニメで知ったキャラをグッズで集めるという循環によって、ファンは「観る・遊ぶ・持つ」ことでポケモンに関わるようになっています。

また、新作が出るたびにカードやイベントも盛り上がり、IP全体が活性化します。

過去の流れを考えても、ゲームの発売に合わせてアニメの新シリーズが始まり、関連グッズが同時展開されるといったことは珍しくありません。

つまり、ゲームは単独コンテンツでなく、全体の“エンジン”のような意味を持っているのです。

参考:社長が訊く『ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー』 - 任天堂

多くのスマートフォンゲームアプリは、数年で人気が下がっていく傾向です。しかし「ポケモンGO」は、リリースから数年経った今も高い収益を上げ続けています。

ポケモンGOは、新しいアプリとして登場しましたが、ポケモンアニメやゲームシリーズの“ストーリーやキャラクターとつながっています”。これにより、ポケモンと「別物」となるのではなく、ポケモンの“ひとつの進化”として受け入れられたのではないでしょうか。

「ポケモンGO」が成功した最大の理由は「日常を遊びに変えたこと」かもしれません。歩くこと、移動すること、友達と会うこと自体をゲームに絡めてしまったからです。

その結果、公園や観光地に人が集まり、現実世界でポケモンを探す“社会現象”が生まれました。

また、メインタイトルばかりがプロモーションされて派生サービスは「おまけ」のようになってしまうケースが多い中で、ポケモンGOはリリース以降も定期イベントを開催し続けています。

このようなリアルイベントでは、何万人単位の参加者が集まるため、ゲームを通じて絆を深める機会が作れます。その結果、飽きることなく長く楽しんでもらえる状態を作れていることも影響しているでしょう。

つまり、革新的なゲームをリリースして終わらず「持続する収益モデル」を確立したのです。

普通のゲームは広告やキャンペーンで集客しますが「ポケモンGO」は現実の街そのものを“広告媒体”に変えたと言えます。

ARと位置情報を組み合わせ、プレイヤーが歩き回ることで新しい体験を提供しているゲームシステムのため、地域ごとにイベントを開催し、観光や飲食店と連動させてブランド露出を広げました。

例えば、コメダ珈琲店やイオンモールなどと提携し、店舗を「ポケストップ」にする取り組みは、集客効果に加えてゲームの楽しみも増えるプロモーション方法だと言えます。

広告の点においては、ある種の体験型広告と言えるため、不快感もなく高い効果が期待できるはずです。

つまり、ポケモンGOは一般的な集客方法ではなく、街全体をプロモーションに巻き込んだということです。

参考:ポケストップ選出の申請方法 - Pokemon GO Help Center

ここまでのポイントをまとめます。

ポケモンが世界1位のIP収益になれた本質は、日本の人気だけでなく世界で“好きになる入口”を増やし、“遊び続ける理由”を絶やさない設計にあります。

入口はアニメ、核はゲーム、拡張はグッズとイベント、ポケモンGOをはじめとする関連ゲームやグッズによる再活性化など...複数のメディア展開の連動によって、認知→体験→購入→共有が循環し、国境を越えたファンが増え続ける状態が作られています。

それぞれのサービスの役割を考え、相互に相乗効果を生めるよう考えていきましょう。

キャラクターを活用したPR、ブランドのイベント企画といったPR活動は、動画制作だけでなく数々のイベントの認知拡大を支援してきた我々NOKID(ノーキッド)なら、幅広いご提案とクリエイティブ制作が可能です。

アニメーションという表現方法の中にも、スライドに動きをつけたものから3DCGを活用したもの、セル画など多岐に渡るテイストがあります。

動画を制作する場合には、要望通りに動画を制作することだけでは効果を発揮しないことが多くあります。NOKIDでは、動画の活用目的に沿った構成や表現を計画しております。

例えば、TikTokであれば認知に適したアルゴリズムになっておりユーザーが次々と動画をスワイプして観ていきます。そのため、冒頭の2〜3秒で注意を引くためのアイデア、PRに繋げるためにどのような情報を発信すべきかといった"ビジネス視点とクリエイティブ視点"のバランスを意識しております。

「初めてのアニメーション制作」「PRまで考慮した映像」をご検討の方はお気軽にご相談ください。

・キャラクターをマーケティングで活用するには?アニメコラボCMの事例や戦略を紹介

・キャラクターを活用するメリットとは?デメリットや効果も解説

・【顧客拡大】キャラクター活用のリブランディング戦略とは?失敗例も紹介

・【キャラ活用】IPビジネスがアニメ事業のチャンスに!自社IPの可能性とは?

・海外でアニメを展開するやり方は?失敗原因・リスクを事例にもとづいて解説

・【企業向け】VTuberの始め方は?新規プロジェクトを成功させるポイントを紹介

・キャラクターを用いたコラボ戦略と活用事例から成功の秘訣を探る

・ブランドのファンを増やすオリジナルグッズ・ノベルティとは?具体的な効果や制作方法を紹介

・にじさんじのコラボ商品は何がある?他社事例を分析してまとめてみた

・なぜ企業同士のコラボ事業が注目されるのか?参考事例までPR会社が解説

・【IPコラボ商品・キャンペーン】参考になる事例から学ぶ!成功させるポイントを紹介

・【IPコラボ】学習教材×マンガが売れた秘密とは?活用事例・ポイントも紹介

・キャラクターライセンスとは?他社IPを活用してブランド価値を高める方法を紹介

NOKID編集部

1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。