「人気キャラクター(IP)とコラボしたのに、売上が思ったより伸びなかった…」という経験はあるでしょうか?IPコラボは話題になりやすく「誰もが簡単に成功できる」と思われがちですが、結果が出ずに終わるケースも少なくありません。今の時代、知名度だけに頼ったコラボ戦略は限界を迎えつつあります。

多くのコラボが失敗に終わる原因は、「自社のブランドとIPの関係性を深く考えていない」ことにあります。人気キャラをただ使うだけでは、そのIPのファンにも、自社のファンにも響きません。

実際に、ビックリマンチョコもIPとのコラボを積極的に行っていますが、すべてが上手くいっているわけではありません。

ですが、ビックリマンチョコのコラボ商品は、“自社ブランドに引き寄せる形”を徹底しているのです。具体的には、鬼滅の刃やドラゴンボール、ワンピースなど、誰もが知る人気IPとのコラボ商品であっても、「ビックリマン風のデフォルメ」を貫き、どのキャラクターも“ビックリマンの一員”として描いています。

これによって、ブランドらしさを伝えながら新規層にリーチしつつ、既存ファンのコレクション欲求も刺激しています。

そこで今回は、ビックリマンチョコのIPコラボ戦略を徹底解剖し、販促担当者がIPを活用する際に活かせるよう解説していきます。

ビックリマンチョコと人気IP(キャラ)コラボ成功の裏側

「鬼滅の刃」コラボが成功したのは人気作品(キャラ)だから?

ビックリマンチョコで大きな注目を集めた「鬼滅の刃」とのコラボ成功の背景には、単なる人気IPの活用という見方だけではもったいないと言えるポイントがありました。

まずは、コラボするIPと狙いたい新たな見込み客が同じだった点です。「鬼滅の刃」のメインファン層である10代後半から30代前半は、まさにビックリマンが新規開拓したい若年層と一致していました。

ビックリマンチョコと言えば、30代以上であれば知っている人も多いかもしれません。言い換えれば、10代以下には昔ほどの影響力が効かない状態でした。

おまけ付きのお菓子は、基本的に10代以下がコアなターゲットとなりやすいものですが、昔を知る30〜40代ばかりが購入を占めていた状況は課題でもあったのです。

参考:愛されて30周年、なぜ「ビックリマン」はいまだに売れ続けるのか? - ITmedia

従来のビックリマンファン(30~40代)が購入を占めていた状況

こうした背景から、若年層への扉を開く必要があったのです。

さらに、デフォルメによるブランドらしさを残したコラボによる希少さも功を奏したと言えるでしょう。単に「鬼滅の刃」のキャラクターをシールにするのではなく、ビックリマン独自のアートスタイルで炭治郎や禰豆子を描き下ろすのとで、「ビックリマンらしさ」を失わずにコラボを実現しています。

実際に、IP開発や宣伝支援を経験してきた結果から言えるのは、ブランドらしさを活かした上でIPを取り入れることが、一過性の結果に終わらせないためのポイントだと筆者は感じています。

「鬼滅の刃」ファンに対するリーチと、他にはないブランドらしさを加えた新しい鬼滅の刃を提供できるのです。

こうしたコラボは、希少性の面でもブランドに惹きつけるために有効です。通常のビックリマンチョコとは異なる特別パッケージ、限定シール24種という絶妙な種類設定により、コレクション欲求を最大限に刺激できます。

「全種類集めたい」という心理を巧みに活用した結果、継続的な購入行動を促すことにつながっています。

「ワンピース」コラボの成功を支えた情報開示の工夫

はじめてビックリマンチョコがONE PIECEとコラボした際は、3カ月約1000万個という販売数を記録しています。人気IPという要因は当然なものの、それ以外にも販売・告知のタイミングの計画にも工夫がありました。

具体的には、映画「ONE PIECE FILM RED」公開後にコラボ商品を販売開始したことです。通常、映画とのタイアップ商品は公開前や同時期に発売されるのが一般的ですが、意図的に公開日(8月6日)より販売日(8月16日)を遅らせています。

この戦略の狙いは、「映画を見て興味を持った人に届ける」ことを中心に考えている印象です。

映画を観て感動したファンが、その熱量が冷めないうちにビックリマンチョコをベストなタイミングでリリースする…映画の口コミ効果と相まって、従来のビックリマンファン以外からの購入を狙うような仕掛けです。

さらに、地域別に段階的な展開をしたことも見逃せません。東日本エリア先行販売に続いて、西日本エリアへの拡大という地域限定戦略により、「手に入らないかもしれない」という欲求の刺激や話題化に成功しています。

さらに、段階的な付加価値として、3種類のスペシャルボイスを楽しめる仕掛けにも取り組んでいました。西日本展開時にさらに3ボイスを追加。既存購入者も新たに追加されたボイスを楽しめる設計により、継続的な関心維持と顧客満足度向上を実現しています。

参考:俺は収集王になる!?ワンピース×ビックリマン超絶コラボ誕生! - ロッテ

参考:絶好調の販売を記録!『ワンピースマンチョコRED』の販売を西日本エリアに拡大いたします。 - PR Times

ドラゴンボールコラボで活用された「AR技術連動」の販促企画

ドラゴンボールとのコラボで注目された取り組みの一つが、AR技術との連動でした。この取り組みは、単なる商品購入を「体験型エンターテインメント」に昇華させた画期的な事例として注目されています。

具体的には、特定のシールをスマートフォンで撮影すると、キャラクターが「フュージョン(合体)」するAR映像が楽しめる仕組みにすることで、デジタル体験という新たな価値を提供しました。

この施策により、デジタルネイティブ世代の心を掴む革新的な取り組みとして成功を収めています。AR体験の様子がSNSで積極的にシェアされ、無料でのプロモーション効果も絶大でした。

コラボレーションの基本情報

| 第1弾:ドラゴンボールマンチョコ(2018年) ・映画「ドラゴンボール超 ブロリー」公開記念として展開 ・発売1ヶ月で550万個以上を出荷 ・ビックリマン史上初となる「シールフュージョン」機能を搭載 |

特定のシール組み合わせをスマートフォンのカメラで撮影すると、画面上でキャラクターが「フュージョン」し、レアなビックリマンシールイラストが出現する仕組みを導入しています。

参考:ドラゴンボール×ビックリマン「ドラゴンボールマンチョコ」発売だぞ!! - ロッテ

参考:ロッテ ビックリマン史上初!ビックリマンシールがフュージョンする!? - PR Times

参考:ついに、ドラゴンボールマンチョコ超も覚醒の時がやってきた!? - PR Times

ビックリマンチョコのコラボ事例から見えた「IPの知名度だけ」に頼る危険性

同じコラボでも「にじさんじ」「エヴァ」の結果が大きく違った理由

同じビックリマンブランドでコラボを行っても、IPによって売上に大きな差が生まれる現実があります。「エヴァンゲリオン」と「にじさんじ」のコラボ結果を比較すると、この「IPブランド力の罠」が明確に見えてきます。

エヴァンゲリオンコラボ(エヴァックリマンチョコ)の課題は、ターゲット層のミスマッチにありました。エヴァファンの中核層は30~40代の男性で、ビックリマンの既存ファン層とほぼ重複していました。

その結果、新規顧客獲得という当初の目的を達成できず、既存ファンの一部が購入するに留まったのです。

一方、にじさんじコラボ(にじさんじマン)の成功要因は、新たな層へ拡張できたことにあります。VTuberファンの中心は10代後半から20代前半で、従来のビックリマンファンとは明確に異なる層でした。この世代は「推し活」文化に慣れ親しんでおり、コレクション性の高いビックリマンシールとの親和性が非常に高かったのです。

さらに重要な違いが購買行動パターンです。エヴァファンは「完璧主義」的な傾向が強く、全種類コンプリートか、まったく買わないかの二極化が顕著でした。

対して、にじさんじファンは「推し」に特化した購買行動を取り、自分の好きなライバーのシールが出るまで継続購入する傾向が強く、結果として一人当たりの購入個数が大幅に増加しました。

参考:エヴァンゲリオン×ビックリマン 「エヴァックリマンチョコ」発売だぞ - ロッテ

デフォルメなしのコラボが失敗した事例との比較

ビックリマンの成功要因の一つである「デフォルメ」戦略の重要性は、他社の失敗事例と比較することで明確になります。

筆者が前職時代に見た、あるセールス担当者が手がけたアニメIPとお菓子メーカーのコラボでは、人気アニメとのコラボ商品でオリジナルアニメ絵をそのまま使用していました。

結果として、「アニメグッズの一つ」という印象になり、自社ブランドの独自性を打ち出せませんでした。売上は初動こそ好調だったものの、コラボしたアニメ作品の放送から日が経つと共に失速し、継続的な売上貢献には至りませんでした。

これに対して、ビックリマンチョコでは、「らしさ」を保った「コラボIPのデフォルメ」を行っており、どんなIPとコラボしても「ビックリマンらしさ」を失いません。鬼滅の刃の炭治郎も、ドラゴンボールの悟空、そしてワンピースのルフィも、ビックリマン独自のアートスタイルで描かれることで、統一感のあるブランド体験を提供しています。

こうした単なるIPの活用ではない「融合」とも言えるコラボの方法を取ることが、IP・ブランドを強化するのです。今回のケースでは、コラボによって「ビックリマンの新シリーズ」として消費者が認識し、限定という価値をつけて商品の購入理由になっている好例だと言えます。

参考:「ビックリマンチョコ」が顧客に愛され続けてきた秘訣とは? - 宣伝会議

40年間同じイラストレーターを使い続ける本当の理由

ビックリマンチョコが1985年から約40年間、同じイラストレーター(米澤稔氏)にシール制作を依頼し続けている事実は、多くの販促担当者には理解しがたい判断かもしれません。

しかし、この継続性こそが、ビックリマンの圧倒的なブランド力の源泉と言えるかもしれません。

どれだけ時代が変わっても、どんなIPとコラボしても、一目で「ビックリマンのシール」と分かるアートスタイルを維持しているのです。これにより、新規ユーザーにも既存ファンにも覚え続けてもらえる独自性を作っています。

イラストレーターとの信頼関係の構築も重要な要素です。40年という長期間の協業により、イラストレーター側もビックリマンの世界観を完全に理解し、IPコラボの際も自然にビックリマンらしさを表現できる強さを生み出せます。

こうした関係作りは、時間という優位性によって他社が簡単に模倣できない状態となるからです。

新しいイラストレーターとの協業には、世界観の共有、技術的すり合わせ、品質管理体制の構築など、膨大な初期コストが発生します。同一イラストレーターとの継続契約により、これらのコストを大幅に削減しながら、安定した品質を維持できているのです。

参考:悪魔VS天使シリーズ満30周年企画 グリーンハウス・米澤稔氏&兵藤聡司氏インタビュー!【第1回】 - ロッテ

参考:40年以上続く「ビックリマン」シール制作秘話 ~イラストを手がける二人のクリエイターに聞く~ - note

参考:【凸リポ】株式会社ロッテ「ビックリマンチョコ」 - 渋谷トレンドリサーチ

ビックリマンチョコのIPコラボ事例:大手IPに頼らない戦略

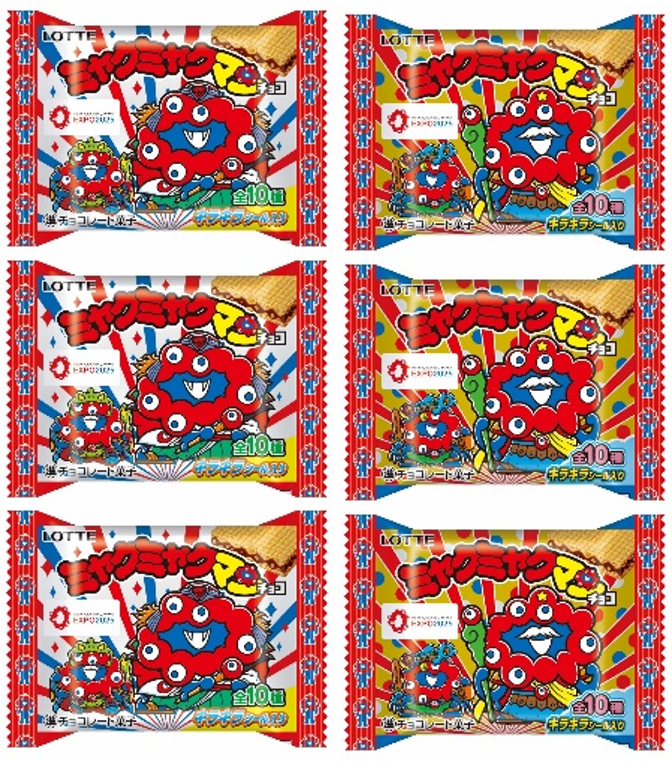

大阪万博「ミャクミャク」コラボは地方創生が目的?

2025年4月発売予定の「ミャクミャクマンチョコ」は、大手IPに頼らないコラボ戦略の好例として参考にできます。大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」とのコラボですが、全国展開ではなく近畿地方のみで販売という現地の訪問者を増やす(地方創生)狙いも含まれた取り組みです。

この地域限定の効果は、「特別感」の最大化にあります。全国どこでも買える商品ではなく、「大阪に行かないと手に入らない」という希少性を演出できるため、関西在住者には地元愛を、関西外の人には「レア商品」としての価値を提供する設計となっています。

SNS拡散効果も計算されています。地域限定商品は本質的に「シェアしたくなる」要素を持っているため、自然な口コミ拡散を生み出す設計です。

関西の人は「地元の特別な商品」として誇らしげに投稿し、関西以外の人は「手に入らない貴重品」として欲求を刺激できます。

万博という期間も限定されることで、今購入すべき理由にもなっています。結果的に、万博へのポジティブな印象も強まり、商品の話題性も同時に実現していると言えます。

アニメに限らず、こうしたイベントのマスコットキャラの活用も検討してみましょう。

参考:ビックリマン史上初!大阪・関西万博公式キャラクターミャクミャクとの奇跡のコラボレーション! PR Times

ご当地ビックリマンで分かった「ローカル×限定性」の威力

観光・地域振興との連携効果を狙えるコラボとして、各地域の魅力をビックリマン化することで、各地域住民の関心を集めた「ご当地ビックリマンチョコ(東日本編 / 西日本編)」も挙げられます。

予定されている「ご当地ビックリマンチョコ」は、ビックリマン史上初の47都道府県別シール展開という企画です。この取り組みから見えてくるのは、「ローカル×限定性」の圧倒的な訴求力です。

各都道府県の名所、名物、文化的特色をビックリマン風にアレンジすることで、地域住民の「地元を応援する」という価値を提供する設計となっています。

コレクション欲求を刺激できる意味でも優れています。ご当地版では「自分の出身地」「住んでいる地域」「旅行で訪れた場所」など、一人当たりの購入動機が大幅に増加する仕組みとなっています。

この結果、行ったことのない地域に興味を持ち、「このシールの場所に行ってみたい」という旅行動機を生むことにもつながるでしょう。人気商品だからこそできる、社会貢献まで考えた素晴らしい取り組みです。

また、前述の事例にもあった段階的な展開による話題の持続化も考えられています。47都道府県を一度に発売するのではなく、「東日本編」「西日本編」という段階的な展開で、メディア露出の最大化と継続的な関心維持を同時に実現しています。

参考:ビックリマン史上初!47都道府県別シールの新商品! - PR Times

予算をかけずに「特別感」を演出するロッテの限定販売

ご当地ビックリマンチョコの販売戦略に付け加えることとして、「抽選販売」という手法まで用いて、楽しい体験(話題作りと単価アップ)も実現していることです。

「ご当地ビックリマンチョコセット」の抽選販売では、オンライン限定3,000セットという設定で話題喚起を図る戦略が採用されています。この数量設定の絶妙さは、「少なすぎて諦める」でもなく「多すぎて価値を感じない」でもないところを突いています。

会員限定という点も重要です。ロッテオンラインショップの会員かつメルマガ登録者のみが応募可能という条件設定により、「選ばれた人だけが買える」という特別感を演出しています。

同時に、店頭販売とは異なり、自社の顧客データベースに蓄積されるという効果も得られるため、直接的なコミュニケーションも行っていける価値もあります。

参考:「ご当地ビックリマンチョコ」東西セットの抽選販売が決定! 特別シールホルダー付き - Yahoo!ニュース

ビックリマンチョコのIPコラボ事例についてのまとめ

ここまでのポイントをまとめます。

- 鬼滅の刃コラボは、若年層との接点づくりと「ビックリマンらしさ」の両立に成功した事例である

- ワンピースコラボは、映画の後に商品を出すという“タイミングのずらし”で購買意欲を刺激した

- 地域ごとの段階展開や、特典の追加施策により継続的な関心とリピート購入を促進した

- ドラゴンボールコラボはAR体験を取り入れ、デジタル世代に刺さる新しい楽しみ方を提案した

- 人気IPでもターゲット層が一致しないと、新規開拓にはつながらないことがエヴァとの比較で明確になった

- にじさんじとのコラボは、若年層の“推し活”文化を活用し、高い継続購入率を実現した

- 「デフォルメ」という共通デザインを通じて、どんなIPと組んでもビックリマンらしさを守った

- 長年同じイラストレーターと協業することで、安定した品質と世界観の一貫性を維持している

- ミャクミャクとのコラボでは、地域限定と希少性を活かした話題づくりに成功した

- 47都道府県ご当地ビックリマンでは、地元愛や観光ニーズと結びつけた新しい購入動機を創出した

IPコラボの本質は“人気キャラを使うこと”ではなく、“誰に、どんな価値として届けるか”です。ビックリマンチョコの事例は、デザインの一貫性や販売タイミング、限定性の演出など、コラボを単なる話題で終わらせず、ブランドとIPを同時に強化する方法を示しています。

販促担当者の皆さんが今日から実践できる最も重要な教訓は、自社の独自価値を見失わないコラボ戦略の構築です。表面的な成功事例の模倣ではなく、自社らしさを残しながら効果的なコラボが実現していきましょう。

マーケティング視点の"作るだけではない"動画企画・制作力

キャラクターを活用したPR、ブランドのイベント企画といったPR活動は、動画制作だけでなく数々のイベントの認知拡大を支援してきた我々NOKID(ノーキッド)なら、幅広いご提案とクリエイティブ制作が可能です。

アニメーションという表現方法の中にも、スライドに動きをつけたものから3DCGを活用したもの、セル画など多岐に渡るテイストがあります。

動画を制作する場合には、要望通りに動画を制作することだけでは効果を発揮しないことが多くあります。NOKIDでは、動画の活用目的に沿った構成や表現を計画しております。

例えば、TikTokであれば認知に適したアルゴリズムになっておりユーザーが次々と動画をスワイプして観ていきます。そのため、冒頭の2〜3秒で注意を引くためのアイデア、PRに繋げるためにどのような情報を発信すべきかといった"ビジネス視点とクリエイティブ視点"のバランスを意識しております。

「初めてのアニメーション制作」「PRまで考慮した映像」をご検討の方はお気軽にご相談ください。

キャラクターマーケティングについての記事

・キャラクターをマーケティングで活用するには?アニメコラボCMの事例や戦略を紹介

・キャラクターを活用するメリットとは?デメリットや効果も解説

・【顧客拡大】キャラクター活用のリブランディング戦略とは?失敗例も紹介

IP事業・コラボについての記事

・【キャラ活用】IPビジネスがアニメ事業のチャンスに!自社IPの可能性とは?

・海外でアニメを展開するやり方は?失敗原因・リスクを事例にもとづいて解説

・【企業向け】VTuberの始め方は?新規プロジェクトを成功させるポイントを紹介

・キャラクターを用いたコラボ戦略と活用事例から成功の秘訣を探る

・ブランドのファンを増やすオリジナルグッズ・ノベルティとは?具体的な効果や制作方法を紹介

・にじさんじのコラボ商品は何がある?他社事例を分析してまとめてみた

・なぜ企業同士のコラボ事業が注目されるのか?参考事例までPR会社が解説

・【IPコラボ商品・キャンペーン】参考になる事例から学ぶ!成功させるポイントを紹介

・【IPコラボ】学習教材×マンガが売れた秘密とは?活用事例・ポイントも紹介

・キャラクターライセンスとは?他社IPを活用してブランド価値を高める方法を紹介